© Die Weltwoche; 14.04.2016

Es gibt einen ganz speziellen Grund, weshalb ich auch als Erwachsener hinter Panini-Alben her bin.

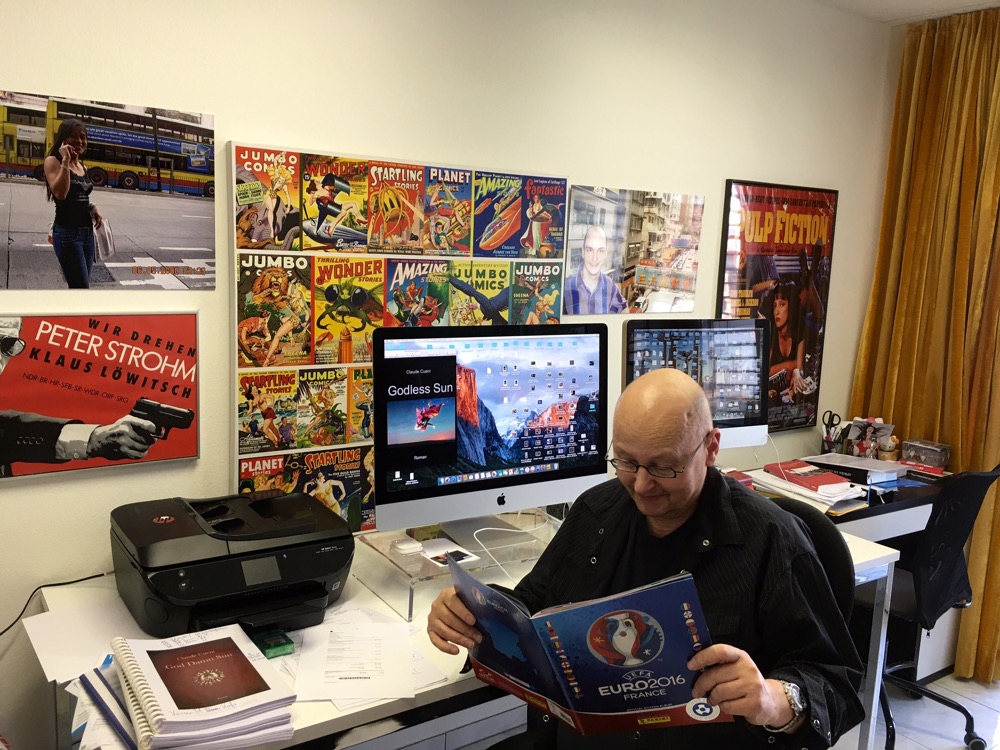

Als ich kürzlich das neue Panini-Album «Uefa Euro 2016» kaufte, fragte die Kioskverkäuferin: «Bilder?» – «Keine Bilder», antwortete ich, «nur das leere Album.» Ich sah ihr förmlich an, wie sich ihre Schläfenarterien verengten und sie angestrengt darüber nachdachte, wer von uns beiden heute Morgen seine Pillen vergessen hat.

Normale Menschen besorgen sich ein Panini-Album und kaufen dann so lange Bilder, bis das Album voll ist. Manchmal verzweifeln die Schüler an fehlenden Bildchen und bieten für einen Ronaldo ein Date mit der grossen Schwester an. Aber ein Panini-Album ist wesentlich mehr, kann wesentlich mehr sein; das hängt natürlich vom Abstraktionsvermögen des Betrachters ab. Für mich waren Panini-Alben immer der ultimative Beweis dafür, wieso Hardcore-Sozialismus weder als Brettspiel noch in der realen Welt funktioniert: Panini, das ist die Jagd nach Trophäen, das Sammeln, der Wettlauf gegen die andern, der Wunsch, der Erste zu sein, der das Album bis auf den letzten Kicker vollgeklebt hat. Jagen und Sammeln sind (nach dem unstillbaren Fortpflanzungstrieb) zwei jener Urinstinkte, die den Menschen antreiben, seit er von den Bäumen runtergestiegen ist und den aufrechten Gang geprobt hat, um sich einen ersten Überblick über seine neuen Jagdgründe zu verschaffen. Würde der Staat jedem Bürger bedingungslos ein leeres Album und ein komplettes Set an Bildchen nach Hause liefern, wäre der Spass nur halb so gross. Man mag später den Hochzeitstag vergessen, aber das erste Panini-Album, das vergisst man nie.

Die Gebrüder Panini tricksen nicht

Ich besorgte mir 1970 mein erstes Panini-Album, «Mexico». Damals waren die Alben noch gratis, hinterlistige Marketingstrategen hatten gerade mal das «Anfixen» erfunden und dadurch manches Haushaltsbudget während der Weltmeisterschaften in Schieflage gebracht. Ich konnte mir keine Bildchen leisten, erhielt aber aus Mitleid von meinen Mitschülern dreimal Víctor Espárrago von Nacional Montevideo, weil es diesen schmalgesichtigen Uruguay-Stürmer in Panini-Form angeblich öfter gab als Fussballgott Pelé oder den Rechtsaussen (ist sportlich gemeint) Jairzinho. 1970 war nicht nur die Geburt des ersten WM-Panini-Albums, sondern auch die Geburt des Gerüchts, laut dem die Gebrüder Panini tricksen würden. Angeblich seien Superstars seltener als No-Name-Kicker. Das Gerücht hielt sich derart hartnäckig, dass die Mathematiker Sylvain Sardy und Yvan Velenik von der Universität Genf der Sache mit wissenschaftlichen Methoden auf den Grund gingen. Wenig überraschend war die Erkenntnis, dass es sich beim allerersten Bild nie um eine Doublette handelt. Mit jedem eingeklebten Sticker sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, ein fehlendes Bild zu ergattern. Um zu testen, ob alle 640 (bis 660) Bilder mit derselben Regelmässigkeit auftauchen, kauften die Wissenschaftler zwölf Boxen à hundert Päckchen mit jeweils fünf Bildern, also insgesamt 6000 Sticker. Das Ergebnis war für Verschwörungstheoretiker eine herbe Enttäuschung: Jeder Spieler kam neun Mal vor. Die Panini-Gruppe, die heute mit rund tausend Mitarbeitern in über hundert Ländern einen Umsatz von zirka 800 Millionen Euro erzielt, trickst also nicht.

Tauschhandel dringend empfohlen

Da Verschwörungstheorien nebst Kochen und Fitness zu den neuen Ersatzreligionen des 21. Jahrhunderts gehören, hält sich das Gerücht dennoch weiterhin. Aber die Wissenschaft hatte es schon immer schwer gegen Gläubige und Abergläubische.

Für die ersten 550 Bildchen benötigt man gemäss den beiden Mathematikern 233 Tüten, für die nächsten neunzig Abziehbildchen weitere 233 Tüten. Das gilt auch für die allerletzten drei fehlenden Bildchen. Somit ist Tauschhandel dringend empfohlen.

Aber mit wem sollte ich meine drei Víctor Espárragos tauschen? Dafür kriegte ich höchstens einen Ersatzspieler aus der damaligen Sowjetunion. Aber mein eigentliches Problem war Julius Cäsar. Wegen einer Zwei in Latein (grosszügig aufgerundet) wurde mein mitleiderregendes Panini-Album zwischen Kartoffelschalen und Kaffeesatz versenkt, Mülltrennung hatte die Dudenredaktion noch nicht ins Wörterbuch aufgenommen. Trotz dieser gutgemeinten erzieherischen Massnahme endete mein «De bello Gallico» bei Bibracte. Ich interessierte mich darauf mehr für Frauenfussball, aber eher ausserhalb des Spielfeldes. 1990, Italien, da schlug ich richtig zu, nicht aus Trotz, sondern weil mein achtjähriger Sohn vom Fussballfieber besessen war. Wir gingen zum nächsten Kiosk, und er blickte voller Bewunderung zu mir hoch, als ich die Kioskfrau fragte: «Wie viele Boxen haben Sie an Lager? Drei? Wir nehmen alle drei.»

«Habe ich jetzt zwei Kinder?», fragte meine (2008 verstorbene Frau), als wir erhobenen Hauptes nach Hause zurückkamen. Ich erklärte ihr, dass wir all diese Bildchen brauchten, um unseren Sohn für das tägliche, mehrstündige Reha-Programm zu motivieren. Nach kurzer Zeit brauchte es bereits zwei Bilder für eine Reha-Stunde, und kurz bevor mein Sohn alles hinschmeissen wollte, kapitulierte ich und schmiss, wie damals Vercingetorix sein Schwert, ihm die letzte Box vor die Füsse. Als das Album voll war, gab es Schwierigkeiten mit der Motivation. Später lernte ich, dass Kinder, die fürs Malen bezahlt werden, rasch den Spass an der Sache verlieren, während Kinder, die ohne Bezahlung malen, die Freude am Malen behalten. Parallelen zur Kulturförderung sind rein zufällig.

1994 war mein Sohn schon ein bisschen aus dem Alter heraus, ich noch mittendrin – vermutete jedenfalls die Kioskfrau, denn ich kaufte immer noch bei jeder WM das neue Panini-Album. Aber ab 1994, «USA», wieder ohne Bildchen.

Es war ein Italiener aus Mailand, der schliesslich hinter mein dunkles Geheimnis kam. «Ist es Zufall», fragte er, «dass in Ihrem Vatikanthriller ‹Gehet hin und tötet› fast alle Kardinäle und Mafiosi die Spielernamen der italienischen Nationalmannschaft von 1990 haben?»

Ich gestand ihm, dass ich die Namen für meine Film- und Romanfiguren den Panini-Alben entnehme, jeweils zwei Spielernamen für einen Romannamen. Von Salvatore Schillaci (Juventus) nahm ich den Vornamen, von seinem damaligen Klubkollegen Roberto Baggio den Nachnamen; Luigi De Agostini gab dem Vertrauten des Papstes den Vornamen, Franco Baresi von der AC Milan einem Mafioso den Nachnamen, und so erhielten alle Figuren beim ersten gedanklichen Casting ihre Namenstaufe.

Das ist der wahre Grund, wieso ich heute noch Panini-Alben kaufe. Zu oft gab es in den Fernsehredaktionen Diskussionen, weil ihnen ein russischer oder schwedischer Name eher spanisch vorkam. In solchen Situationen fragte ich jeweils scheinheilig in die Runde, ob nicht ein Ronald Koeman 1990 für die holländische Nationalmannschaft gespielt habe, Koeman sei doch ziemlich holländisch wie auch de Boer oder de Goey.

Wie sage ich es der Kioskdame?

Natürlich müsste ich heute keine Panini-Alben mehr kaufen. Sucht man zum Beispiel nach philippinischen Vor- und Nachnamen, googelt man die Liste der Senatoren in Manila oder die der Angestellten der Stadtverwaltung von Bacolod oder abonniert gleich das E-Paper des Philippine Daily Inquirer. Zwei Personen ergeben jeweils einen Namen, das ist nach wie vor Standard. Da aber nicht alle Kulturen unsere Schriftzeichen haben, bleiben Panini-Alben weiterhin integraler Bestandteil einer seriös geführten Autorenbibliothek.

Das alles hätte ich gerne der Kioskdame erklärt, aber hinter mir drängten ein paar fiebrige Jungs, die dringend Bildchen kaufen mussten.

© Die Weltwoche; 14.04.2016