Hotel Mama ist jetzt Papa Staat

Hotel Mama ist jetzt Papa Staat

Interview: Chefredaktor René Lüchinger

BLICK: Herr Cueni, Sie leben im Zwischenraum von Leben und Tod. Wie geht es Ihnen?

Claude Cueni: Gut, aber auf tiefem Niveau. Meine Blut- und Lungenwerte sind seit zwei Monaten stabil. Aber für weitere Organabstossungen gibt es nicht mehr viel Spielraum.

Bereiten Sie sich auf das Ende vor?

Ich liebe das Leben. Es gibt viele Dinge, die ich noch lernen möchte. Es gibt Romane und Essays, die ich noch schreiben will.

Exit ist kein Thema für Sie?

Ich habe mit Sterbehilfeorganisationen Gespräche geführt. Die Gewissheit, dass man im Notfall alles sofort beenden kann, ist eine grosse Erleichterung und hilft, den Alltag mit Gelassenheit zu bewältigen. Aber das ist zurzeit kein Thema.

Verfolgen Sie noch die gesellschaftspolitische Entwicklung in unserem Land? Ecopop, Gold-Initiative und so fort? Oder wird einem dies in Ihrem Zustand egal?

Ich lese meistens ab Mitternacht auf dem iPad diverse Zeitungen, von nationalen Medien über Nachrichtenmagazine bis zur «South China Morning Post».

Reden wir über die Schweiz. Auch unser Land befindet sich in einem Zwischenraum: zwischen Masseneinwanderung und Nationalratswahlen 2015. Wo stehen wir?

Die Zahl der Wutbürger hat zugenommen. Viele Menschen sind verärgert, dass Abstimmungsresultate uminterpretiert und nicht umgesetzt werden. Demokratische Volksentscheide müssen nicht interpretiert werden, sie müssen umgesetzt werden.

Sie reden vom Vertrauensverlust gegenüber der Politik?

Bundesrätin Doris Leuthard forderte kürzlich Vertrauen in die Politik. Aber Vertrauen muss man sich verdienen. Viele Politiker erwecken den Eindruck, sie hätten nur ein Ziel: die eigene Wiederwahl. Dafür versprechen sie den Wählern Leistungen, die man nur mit neuen Schulden finanzieren kann – seit 1971 der Ursprung aller Verschuldungskrisen.

Wie bitte?

Damals löste Nixon die Goldanbindung des Dollars, um den Vietnamkrieg mit neuem Papiergeld zu finanzieren. Später warfen linke und rechte Regierungen abwechselnd die Notenpresse an. Der Wähler bezahlt diese Geschenke teuer, weil die hemmungslose Verschuldung und Gelddruckerei seine Kaufkraft mindert, sein Altersguthaben schmelzen lässt. Jetzt spielt Brüssel, das Versailles von heute, mit der Papierpresse.

Das heisst, die politischen Eliten haben die Führungsfähigkeit der Gesellschaft verloren?

Die Verantwortung gegenüber dem Volk und dem Volksvermögen hat abgenommen. Viele Politiker denken wie François Hollande. Er sagte: «Das kostet nichts, das bezahlt der Staat.»

Früher gab es in der Schweiz moralische Autoritäten. Einen Max Frisch etwa oder einen Friedrich Dürrenmatt. In der Politik einen Willy Ritschard, einen Ulrich Bremi. Wo sind diese Köpfe heute?

Ich weiss es nicht. Ich bin aber sicher, dass es sie wieder geben wird.

Die Lebenskraft der Schweiz erlahmt?

Wir befinden uns seit Jahren in einem schleichenden Wirtschafts- und Währungskrieg. Die USA greifen die Schweizer Steueroase an und verteidigen gleichzeitig die Steueroase in Delaware, wo über eine Million Firmen Steuern sparen. Aber der Druck kommt nicht nur aus dem Ausland. Es ist nicht ganz frei von Ironie, dass ausgerechnet die Leute, die bisher am wenigsten zum Wohlstand der Schweiz beigetragen haben, bestrebt sind, die Vorteile der Schweiz ausser Kraft zu setzen.

An wen denken Sie konkret?

An die möglicherweise gut gemeinten, aber für die Schweiz destruktiven Initiativen, die wir derzeit erleben.

Eine Art Wohlstandsverwahrlosung?

Es ist das Drama des verwöhnten Kindes. Wir werden von der Geburt bis zum Tod betreut, bevormundet, infantilisiert und in der Illusion bestärkt, wir hätten ein Anrecht auf das absolute Glück in einem Fünfsterne-Hotel. Müsste ich den Begriff Wohlstandsverwahrlosung mit einem Bild dokumentieren, würde ich das Foto nehmen, das die vergnügten Initianten des bedingungslosen Grundeinkommens auf einem Berg von Fünfräpplern zeigt. Wenn junge, gesunde Menschen Geld ohne Leistung fordern, ist das aus meiner Sicht eine Bankrotterklärung. Wenn Geldverdienen fast zum Offizialdelikt wird, hat der Sinkflug begonnen.

Sie haben international erfolgreiche Historienromane geschrieben. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben im Jahr 2100 das Buch «Akte Schweiz – Ein Nachruf». Was stünde da drin?

Die Renten sind halbiert und reichen trotzdem nicht mehr für alle. Der niederländische König Willem-Alexander sagte vor einem Jahr, anlässlich seiner ersten Thronrede, dass der Sozialstaat am Ende sei; alle müssten nun die Schulden der Vergangenheit abtragen. Die Niederländer müssten künftig selbst die Verantwortung für ihre Gesundheits- und Altersversorgung übernehmen.

Erinnern Sie sich an den deutschen Sozialminister Norbert Blüm? Der lachte 1986 auf Litfasssäulen: «Die Rente ist sicher.» Kürzlich sagte er, die Rente ist doch nicht sicher. Politiker sagen stets, was ihnen das Amt vorschreibt, aber nie, was sie wissen oder glauben.

Die EU beschäftigt die grösste Ansammlung von Politikern auf dem alten Kontinent. Worauf müssten wir uns hier einstellen?

Auf mehr Bürokratie, Verschwendung von Steuergeldern, mehr soziale Spannungen und weniger Demokratie. Sollte die EU im Jahre 2100 in der jetzigen Form noch bestehen, wird die Schweiz wohl Mitglied und wie jeder anfängliche Nettozahler auf EU-Niveau pulverisiert sein.

Und sonst?

Ich würde schreiben, dass die offizielle Schweiz in den letzten Jahrzehnten nicht mehr den Willen hatte, ihre Errungenschaften zu verteidigen, und diese deshalb verloren hat.

Bereits 1853 schrieb Friedrich Engels in der «New York Daily Tribune», dass jede anmassende und hartnäckige Regierung von der Schweiz erreichen kann, was sie will und dass noch kein Land in Europa so schlecht behandelt worden sei wie die Schweiz. Er schrieb, dass die Schweiz jede Infamie schlucke und wegen ihrer Unterwürfigkeit in Europa auf den tiefsten Stand der Verachtung gesunken sei.

Sie sind 1956 im französischen Jura geboren. Erzählen Sie uns die Geschichte der Schweiz in der Gegenperspektive: Die reiche Schweiz und die letzten 50 Jahre auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Was fällt Ihnen dazu ein?

Geboren bin ich in Basel, aber ich habe die ersten Babyjahre im Jura verbracht. Die 68er-Bewegung hat die Gesellschaft nachhaltig umgekrempelt, aber die Freiheit, die man als Jugendlicher in den 70er-Jahren hatte, ist vorbei. Aids hat die sexuelle Revolution beendet, und ausgerechnet die einst so freiheitsliebenden 68er wollen heute die Gesellschaft mit einer Flut von Verboten und einer neuen Political Correctness umerziehen. Gesellschaftliche Regeln werden nach Gutdünken ausgelegt. Würde man diese neue ideologisch geprägte Wilkür im Sport anwenden, man könnte kein Fussballspiel mehr leiten.

Der politisch prägendste Kopf im Land, Christoph Blocher, pflegt die Schweizer Mythen wie kein Zweiter und bespielt die Illusion der totalen Unabhängigkeit. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie über Schweizer Mythen von Tell, Morgarten oder Rütli nachdenken?

Wilhelm Tell ist ja aus nordischen Sagen entlehnt. Ich habe die Figur nie gemocht, denn als Vater würde ich nie im Leben meinem Sohn einen Apfel vom Kopf schiessen. Winkelried gefällt mir schon besser, weil sich jemand aufopfert für das Wohl der anderen. Vielleicht werden eines Tages Historiker schreiben, dass die Schweiz auf dem Gebiet der Einwanderung in Europa eine Winkelried-Funktion ausgeübt hat. Sie musste viele Diffamierungen einstecken, und heute diskutieren alle westeuropäischen Länder Varianten einer regulierten Zuwanderung. Irgendwann endet jede Ideologie und Romantik an den Grenzen der Realität.

Reden wir über den Islam. Eine Bedrohung für die westliche Welt? Ist die freiheitliche Welt zu faul, ihre Errungenschaften zu verteidigen?

Peter Scholl-Latour sagte, er fürchte nicht die Stärke des Islams, sondern die Schwäche des Westens. So ist es. Wir verkaufen unsere Schwäche als Toleranz, weil wir mehr zu verlieren haben als die IS-Terroristen.

Erleben wir die schöpferische Zerstörung der Schweiz?

Die Schweiz schafft sich ab, das könnte auch der Titel eines schweizerischen Bestsellers sein. Ich bin ja überzeugter Europäer, und 70 Prozent meiner Bekannten sind Ausländer, aber ich halte die EU für ein ehrenwertes politisches Konzept der Nachkriegsgeneration, das aber an der gemeinsamen Währung scheitern muss. Es ist unmöglich, eine Diät zu finden, die sowohl Magersüchtigen als auch Übergewichtigen hilft. Die Südländer gehen daran zugrunde, da sie keine nationale Währung mehr haben, die sie abwerten können, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ich wäre nicht erstaunt, wenn in den nächsten fünf Jahren das erste EU-Land aus dem Euro aussteigt.

Die Staatshörigkeit nimmt auch bei uns zu. Vollkasko-Mentalität?

Mag sein, dass dies eine der negativen Spätfolgen der 68er-Bewegung ist. Hotel Mama ist jetzt Papa Staat. Man ist für nichts mehr verantwortlich. Alleiniges Kriterium ist das narzisstische Wohlbefinden. Die Anspruchshaltung gegenüber Papa Staat ist mittlerweile enorm.

Also kein Happy End?

Es gibt nie ein Ende. Alles ist in Bewegung, Aufstieg und Fall von Kulturen und Nationen sind in der Geschichte alltägliche Prozesse. Ich sehe aber auch, dass ein Teil der Jugend sich gegen die momentane Entwicklung sträubt. Auch die Secondos sind eine Chance für die Schweiz. Als meine philippinische Ehefrau vor fünf Jahren erstmals in die Schweiz kam, war sie sprachlos. Sie konnte kaum fassen, dass es ein Land gibt, das derart gut organisiert ist, ein Land, das Eigentumsrechte und Meinungsfreiheit schützt, das Rechtssicherheit, Altersfürsorge und ein funktionierendes Gesundheitssystem garantiert. Als ich einmal am Küchentisch die Stimmzettel ausfüllte, konnte sie kaum glauben, dass jeder einzelne Bürger mehrmals im Jahr über Vorlagen mitentscheiden darf. 500 Millionen Europäer und die übrige Welt beneiden uns um die direkte Demokratie, aber Brüssel fürchtet sich davor. Könnten die EU Bürger über Vorlagen abstimmen, wäre die EU am Ende.

Secondos als Medizin für depressive Schweizer Ureinwohner?

Durch die Augen der Secondos kann mancher Schweizer erkennen, wie gut unser Land, im Vergleich zu anderen Ländern, aufgestellt ist. Vergleicht man die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Parameter, gehört die Schweiz weltweit zur Spitze. Von daher ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, wieso sich einige Gruppierungen an den Rockzipfel der hoch verschuldeten EU hängen wollen. Wenn erst mal das Bargeld in Europa limitiert oder ganz abgeschafft ist, wird es für Brüssel ein Leichtes sein, 500 Millionen Europäer übers Wochenende per Mausklick teilweise zu enteignen. Zypern und Spanien waren Versuchsballone. Es hat funktioniert. Die Verschuldungskrise ist nur noch durch eine Teilenteignung des Volkes lösbar. Und ich möchte nicht, dass mein mühsam Erspartes in die Taschen von Politikern fliesst, deren Länder sich durch Korruption und Disziplinlosigkeit im Haushalt auszeichnen.

Wo wäre der Ausweg?

Jede Bewegung löst eine Gegenbewegung aus. Ich sehe das Ganze nicht so pessimistisch. Ich hoffe, dass es eine neue Art der Aufklärung geben wird. Denn alle linken und rechten Ideologien sind in und an der Realität gescheitert. Solange wir uns aber gegenseitig mit Schlagworten und reflexartigen Diffamierungen einen Maulkorb umhängen, wird es keinen Fortschritt geben. Für eine neue Aufklärung braucht es offene, auf Fakten basierende Diskussionen ohne Tabus.

Seit 1989, dem Mauerfall, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, haben wir Globalisierung. Überfordert sie uns?

Der Kalte Krieg war im Nachhinein ein grösserer Garant für den Frieden in Europa als das heutige Vakuum. José Manuel Barroso, Ex-Präsident der EU-Kommission, nannte einmal die EU ein Imperium, aber jedes Imperium versucht, seine Aussengrenzen zu schützen, indem es die Grenzen ausweitet. An der Grösse sind nicht nur das römische Imperium und das napoleonische Imperium gescheitert. Jedes Imperium erreicht eines Tages seinen Zenit und beginnt den Sinkflug. Ich glaube nicht, dass die Globalisierung die Schweiz überfordert, aber man müsste die Globalisierung bei der Schulbildung stärker berücksichtigen. Zum Beispiel müsste Englisch landesweit die Zweitsprache sein. Englisch ist eine Voraussetzung, um global erfolgreich zu sein. Das gilt sogar für Schriftsteller.

Wann hat die Schweiz ihre Mitte verloren?

Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten die Menschen noch bis zu 16 Stunden täglich in unbelüfteten Fabriken, auch Kinder mussten arbeiten, viele Menschen wurden krank, es herrschte ein rücksichtsloser Kapitalismus. In dieser Zeit wäre ich bestimmt Kommunist geworden. Nach dem Krieg haben Sozialisten und Sozialdemokratie wichtige gesellschaftliche Verbesserungen im sozialen Bereich erzielt. Aber was will man einem mittlerweile verwöhnten Kind heute noch bieten?

Gute Frage.

Den ausgebeuteten Fabrikarbeiter des 19. Jahrhunderts gibt es nicht mehr. Also versucht man die Klientschaft mit immer unsinnigeren Dienstleistungen zu ködern. Mit der durchaus edlen Absicht, die absolute Gerechtigkeit zu etablieren, hat man einen gigantischen bürokratischen Apparat errichtet, der die Gesellschaft in immer kleinere Gruppen dividiert, die man nun einzeln pflegen muss. Wir haben die Verhältnismässigkeit verloren.

Nehmen wir an, Sie könnten für einen Roman nur aktuell lebende einheimische Figuren verwenden – wen könnten Sie brauchen?

Christoph Blocher und Cédric Wermuth wären gesetzt. Vielleicht eine dramatische Vater-Sohn-Beziehung. Cédric gebe ich Natalie Rickli zur Freundin, eine Amour fou, aber getrübt von ideologischen Differenzen. Vielleicht Peach Weber als Guest-Star. Dann brauche ich eine starke weibliche Rolle mit Migrationshintergrund, sonst gibts später keine Filmförderung.

Wäre ein neuer Roman möglich? Wie viel Zeit bleibt Ihnen?

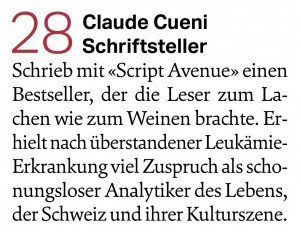

Mein Zustand ist wie gesagt stabil, aber das kann sich von Woche zu Woche ändern. Mit dieser Unsicherheit muss ich leben. Im Frühjahr erscheint mein historischer Roman «Giganten». Ich hatte ihn bereits vor zwei Jahren beendet, aber zugunsten von «Script Avenue» zurückbehalten. «Script Avenue» ist mit Abstand mein bestes und wichtigstes Buch. Zurzeit arbeite ich an einem neuen Roman.

Aus einer solchen Heimat Abschied nehmen zu müssen – ist das schmerzhaft?

Die Dankbarkeit überwiegt. Ich bin dankbar, dass ich zufällig in der Schweiz geboren bin. Ich bin dankbar, dass die Hämatologie des Unispitals Basel seit fünf Jahren alles unternimmt, damit ich meinen Humor nicht ganz verliere. Ich denke auch an den anonymen Knochenmarkspender, der ohne Aussicht auf Dank oder Entgelt einem wildfremden Menschen mit seinen Blutstammzellen das Leben verlängert hat. Wenn ich nachts Schmerzen habe, schaue ich mir oft die DVD «Swissview» an, den lautlosen Flug über die schweizerische Berg- und Gletscherwelt, und staune und bin sehr berührt von der Schönheit der Natur. In solchen Nächten ist es nicht einfach. Dann setze ich mich an den Computer und tauche in meine Geschichten ab. Dort gibts meistens viel zu lachen, denn dort bin ich der Chef.

Das Interview führte René Lüchinger. Es erschien am 6. Dezember 2014 im Blick.

© 2014 Blick

1904 wurde erstmals auf dem New Yorker Times Square Silvester gefeiert. «Wie lieb und luftig perlt die Blase / Der Witwe Klicko in dem Glase!», schrieb Wilhelm Busch, bereits 32 Jahre bevor der Champagner der Veuve Clicquot an allen Herrschaftshöfen Europas zum Inbegriff von Luxus und Savoir-vivre geworden war.

1904 wurde erstmals auf dem New Yorker Times Square Silvester gefeiert. «Wie lieb und luftig perlt die Blase / Der Witwe Klicko in dem Glase!», schrieb Wilhelm Busch, bereits 32 Jahre bevor der Champagner der Veuve Clicquot an allen Herrschaftshöfen Europas zum Inbegriff von Luxus und Savoir-vivre geworden war.

Ungekürzte Version.

Ungekürzte Version.