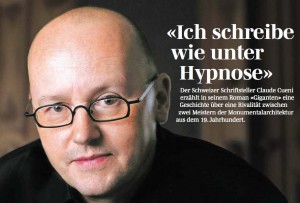

Der Blogbeitrag, auf den sich Blick und Blickamabend beziehen:

Das römisch-katholische Bistum Chur betrieb bis 1972 das katholische Internat Kollegium Maria Hilf. Danach ging es an den Kanton Schwyz über. Seit 2007 leitet Vitus Huonder als Bischof das Bistum Chur.

2014 erwähnte ich in meinem Roman „Script Avenue“ einen pädophilen Priester, der 1973 im Internat Schwyz auch als Präfekt zuständig war. Nach dem üblichen Entrüstungssturm teilte der damalige SVP Landammann und Regierungspräsident Walter Stählin der Presse mit, seine „Taskforce“ habe keine Fakten gefunden und würde den Fall deshalb ad acta legen, alles sei meiner Fantasie entsprungen. Stählin hatte keine Fakten, weil er die damaligen Mitschüler nicht befragen wollte. Das zeigt, dass Politiker manchmal auch dann lügen, wenn sie die „Wahrheit“ sagen.

Einige Wochen später besuchte mich der Bischofsvikar und Offizial der Diözese Chur, Kanonikus Msgr. Dr. med., Dr. iur.can Joseph M. Bonnemain des Bistums Chur und wollte Näheres über die damaligen Vorfälle im Jahre 1973 im Internat Schwyz erfahren, weil der Kanton ihm die Namensliste der damaligen Mitschüler hartnäckig verweigerte…

Nach Rücksprache mit ehemaligen Mitschülern gab ich Dr. Bonnemain die Namen, Adressen und Telefonnummern jener Mitschüler, die bereit waren, als Zeitzeugen Auskunft zu geben. Ich zeigte ihm auch meinen damaligen Tagebucheintrag vom November 1973: „Das Glockengebimmel regt mich auf, der schwule Präfekt auch.“ Gemeint ist der pädophile Präfekt Costa, der ausgewählte Schüler immer wieder sexuell belästigte (mehr nicht). Er wurde wahrscheinlich noch zu einer Zeit eingestellt, als das Internat unter der Leitung des Bistums stand.

Herr Dr. Bonnemain war aufrichtig daran interessiert, die Fakten kennenzulernen, die ihm die Kantonsregierung hartnäckig vorenthielt. Wir sprachen auch ausführlich über ganz andere Themen, z.B. über die Art und Weise wie Menschen sterben, da ich meine Frau verloren hatte und er in Zürich Sterbende begleitet. Er hat mich in jeder Beziehung sehr stark beeindruckt und ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen wie Dr. Bonnemain in den Führungsspitzen der Katholischen Kirche gibt.

Er hat die Zeitzeugen später nicht kontaktiert. Vielleicht war er nach unserem Gespräch und der Durchsicht der Liste mit den Zeitzeugen bereits überzeugt, dass er es nicht mit einem Phantasten zu tun hatte.

Aber er muss selbstverständlich seinem Bischof Vitus Huonder davon berichtet haben. Ich hätte gerne gehört, dass Vito Huonder darauf die Pädophilen in den eigenen Reihen der „Gräueltat“ bezichtigt.

Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen:

Wurden Sie missbraucht?

Nein, ich, mein Kollege Dominique Hildebrand und andere, wurden wiederholt sexuell belästigt, aber nicht missbraucht. Ob andere missbraucht wurden, ist mir nicht bekannt.

Wieso habt ihr euch nicht bei der Internatsleitung beschwert?

Wir waren grossgewachsene, athletische Jugendliche in der Pubertät, während der pädophile Präfekt ein sehr schmächtiger Mann von vielleicht 1.55 war. Wir waren ihm physisch weit überlegen und deshalb nie in Gefahr. Da er uns jeweils von hinten an den Hintern griff, war es für eine Abwehr schon zu spät.

In der Pubertät ist es Ehrensache, dass man sich nicht ausgerechnet bei den Autoritäten beklagt, die man verachtet und verspottet. Wir rächten uns jedoch auf vielfältige und kreative Weise an ihm.

Vereinigung von Ehemaligen bestreiten die Vorkomnisse.

Die entsprechenden Leserbriefe, die dazu in der LNN zu lesen waren, stammen von Ehemaligen, die in den 60er Jahren in diesem Internat waren. Wie wollen die wissen, was sich 1973 hinter diesen Mauern abgespielt hat? Wir wollen sie den fehlbaren Präfekten gekannt haben? Sie argumentieren nach dem Motto: Was nicht sein darf, kann nicht sein.

Wieso hat die Taskforce des Kantons Schwyz keine Fakten gefunden?

Als langjähriger Verfasser von Krimi Drehbüchern, hätte ich alle ca. 70 Schüler angeschrieben, die seinerzeit mit mir diesen offenen Schlafsaal geteilt haben. In diesem Schlafsaal schlief auch der pädophile Präfekt, der abends ab und zu ausgewählte Schüler besuchte. Jedes Bett war auf drei Seiten mit Holz verkleidet und auf einer Längsseite mit einem Vorhang. Ich hätte den ca. 70 Ehemaligen einen anonymsierten Fragebogen zugeschickt und anschliessend Fakten gehabt.

Die Taskforce hat keine Fakten gefunden, weil sie keine Fakten finden wollte. Das ist auch der Grund, wieso sie sich bis heute hartnäckig weigert, dem Bistum Chur die Liste der damaligen Schüler des Jahres 1973 auszuhändigen. Damit das Bistum Chur die damaligen Schüler nicht befragen kann.

Ich habe später in wochenlanger Kleinarbeit Ehemalige ausfindig gemacht. Zum Teil hatte ich nach 40 Jahren ihre Namen vergessen. Den wichtisten Zeitzeugen stöberte ich in Marokko auf, er restauriert dort historische Gebäude. Ich gehe davon aus, dass auch er noch von den Medien befragt wird. Einen anderen fand ich in der frz. Schweiz.

Diente dieser Skandal 2014 nicht auch der Promotion ihres neuen Romans „Script Avenue“?

In der Tat werden in der Branche immer wieder kleine Skandale inzeniert, um Bücher, Filme oder Songs zu promoten. Bei der »Script Avenue« war es ein Zufall, der mir am ersten Tag willkommen war, aber bereits am darauf folgenden Tag mächtig ärgerte: Denn in der »Script Avenue» erzählte ich auf 650 Seiten das Leben eines Schweizer Forest Gump von 1956 bis 2010, also rund 50 Jahre Zeitgeschichte. Die Ereignisse im Internat Schwyz belegen nur wenige Monate bzw. nur gerade ca. drei von 650 Buchseiten. Und von diesen drei Buchseiten sind es wiederum nur wenige Zeilen die den »Skandal« ausgelöst haben (siehe Abdruck am Ende dieses Artikels). Als die Regierung in Schwyz beschloss, den Fall »mangels Fakten« ad acta zu legen, beschlossen Verlag und ich, es dabei bewenden zu lassen, damit der Roman als das wahrgenommen werden konnte, was er tatsächlich war: Ein eher philosophisches Werk über die Kürze des Lebens und die Vergänglichkeit aller Dinge, ein Schweizer Forest Gump Roman.

Welche Bedeutung haben diese Ereignisse für die Ehemaligen heute?

Sie haben nicht die geringste Bedeutung. Wir haben für diese Ereignisse nur Spott übrig. Wieso wir das Ganze nach so vielen Jahren wieder aufwärmen? Wenn wir in den Medien – wie in diesen Tagen – einen Vitus Huonder hören, platzt dem einen oder anderen der Kragen und er erinnert sich an die Vorfälle im Jahre 1973 im Internat Schwyz. Diese Heuchelei ist für uns alle unerträglich.

Ist eine Anzeige gerechtfertigt?

Nein, es gilt Meinungsfreiheit ohne Wenn und Aber. Das gilt sowohl für den heuchlerischen Bischof als auch für seine Kritiker. Zur Meinungsfreiheit gehört, dass man Dinge sagen darf, die niemand hören will. Auch das gilt für beide Seiten.

Die damals beanstandeten Textstellen in Fettschrift.

Die damals beanstandeten Textstellen in Fettschrift.

Auszug aus dem Roman „Script Avenue“, 640 Seiten, Eine Schweizer Forest Gump Geschichte über 50 Jahre Zeitgeschichte.

Die Ereignisse in Schwyz werden auf lediglich drei Seiten thematisiert. Auszug:

Die Mythen

Ich lebte von da an im Schatten einer monumentalen Bergpyramide, die von den Einheimischen Die Mythen genannt wurde. Wenn ihre Schädel unter dem Druck des warmen Föhnwindes zu explodieren drohten, sagten sie: Das sind die Mythen.

Am Fuß des Berges erstreckte sich auf einem grün bewachsenen Hügel ein langes Gebäude mit Kuppeln. Da das Gebäude isoliert in der Landschaft stand, hielt man es nicht gleich für eine Kirche. Das war nicht ganz falsch, denn in diesem Gebäude geschahen Dinge, die man in einer Kirche nicht tut.

Ich fand mich also wieder im katholischen Kollegium Maria Hilf des Bistums Chur, zugleich Internat und Gotteshaus. Hier wurden die schwarzen Schafe aus den verdorbenen Großstädten gesammelt, gezüchtigt, erniedrigt, gebrochen und nach einigen Jahren als zivilisierte Säugetiere in die Universitäten entlassen. Doch dieser religiöse Kerker war immer noch besser als der bisherige Gulag, ganz zu schweigen von Vilaincourt. Maria Hilf wurde ihrem Namen nicht gerecht. Die Internatsschule wurde von vier Dutzend Geistlichen geleitet. Sie züchtigten die gefallenen Engel aus Sodom & Gomorrha mit inquisitorischer Strenge, als wollten sie Gott beweisen, dass er in ihnen gute Feldweibel hatte. Vereinzelt kamen auch einige Bauernsöhne aus dem Dorf in die Anstalt. Sie mieden jedoch den Kontakt mit den Gescheiterten aus den Großstädten, denn sie verstanden sie nicht: Ihre forsche und flapsige Art war ihnen fremd. Sie kannten ihre Songs nicht und verstanden ihre Pointen nicht.

Als wollten meine Eltern mich zusätzlich bestrafen, veranlassten sie, dass ausgerechnet Onkel Arthur mich in dieses erzkatholische Zuchthaus brachte. Wir sprachen die ganze Fahrt über kein einziges Wort. Als wir schließlich ankamen, sagte er, dass er für die Internatskosten aufkommen werde, weil er noch was gutzumachen habe. Jetzt bezahlte ein pädophiler Kriegsverbrecher mein Wirtschaftsgymnasium. Ich tröstete mich damit, dass ich von nun an wenigstens meine Eltern nicht mehr sehen und hören würde. Ich hätte es aber vorgezogen, wenn man mir vor dem Eintritt den Schädel rasiert, die Füße in Ketten gelegt und einen quergestreiften schwarzweißen Pyjama angezogen hätte. Stattdessen wurde ich vor der Abfahrt zum ersten Mal in meinem Leben zu einem Friseur geschickt, der mich für teures Geld wie ein tuntiges Schulmädchen frisierte: gewellte Locken, über der Stirn war das Haar wie eine Perücke aus dem 18. Jahrhundert geföhnt, ein bisschen Chris Norman, als er noch bei Smokie sang und noch nicht den Crèmeschnitten verfallen war.

So wie er sahen die meisten Pop-Idole der 70er-Jahre aus. Tja, die Frauen wünschten sich damals feminine Männer, die ihre Joints teilten, einmal wöchentlich das Klo reinigten und beim Anblick von neugeborenen Meerschweinchen von Weinkrämpfen geschüttelt wurden. Die Männer wurden zu Softies dressiert, bis die Frauen zwanzig Jahre später ihre gezüchteten Pantoffelhelden nicht mehr ertrugen und sich wieder nach echten Machos mit maskulinem Kinn und mächtigem Brustkasten sehnten. Tja, als die Männer zu Frauen wurden, wurden die Frauen eben zu Männern.

Ich trug zu meiner peinlichen Frisur auch neue Kleider und sah aus wie ein Konfirmant aus Vilaincourt. Ich sollte damit einen guten Eindruck machen, der erste Eindruck sei eben wichtig, Kleider machen Leute und so. Ich kann dem ausnahmsweise zustimmen. Bei meinem Anblick war den anderen Schülern sofort klar, dass ich ein Großstadtspießer war, ein langweiliger Streber und möglicherweise sogar schwul, ich wurde gemieden. Bei der ersten Gelegenheit – also noch vor dem Frühgottesdienst – verkloppte ich den übelsten Spötter. Diese Taktik hatte ich von Onkel Arthur gelernt und aus unzähligen Knastfilmen, gleich am Anfang richtig reinhauen. Ich kaufte einem Schüler ein Paar Jeans und ein Black Sabbath-T-Shirt ab und machte allen klar, dass ich ein cooler Typ war und mit mir nicht zu spassen war.

Der Tag begann mit der Frühmesse. Beten, Frühstück und anschließend eine halbe Stunde zur religiösen Besinnung, die wir zum Austausch von Pornoheften nutzten. Tagsüber Schulunterricht.. Unsere Lehrer waren zum größten Teil Priester, Sie können sich vorstellen, wie aufregend die Evolutionsgeschichte dargestellt wurde. Wie konnte man die Erkenntnis, dass wir vom Affen abstammen, mit dem Glauben in Einklang bringen, dass wir nach Gottes Ebenbild designt worden sind? Es gab nur eine logische Erklärung. Dass Gott ein Affe war. Das hat mir später in Bangkok imponiert, als ich die Wandzeichnungen sah über die Entstehung der Welt. Ja, über Bangkok werde ich auch schreiben müssen. Leider.

Mein Vater war kein Affe, er konnte sogar Briefe schreiben. Als Abschiedsgruß sandte er mir einen netten Brief hinterher: Er stellte klar, dass ich meine Mutter krank gemacht hatte, und dass sie bereute, mich auf die Welt gebracht zu haben. Er hätte im Grunde auch nie Kinder haben wollen. Die bräuchte er nicht zum Glücklichsein, er bräuchte nur Gott und frische Luft. Die ehrenwerten Gottesmänner im Internat setzten noch einen drauf und erklärten uns, dass wir der Abschaum der Schweiz seien, den keine staatliche Schule mehr aufnehmen wollte. Mag sein, vielleicht hatten sie sogar Recht. Aber wir wurden auch vom Abschaum der Schweiz unterrichtet. Von katholischen Priestern, die aus nur vage bekannten Gründen hierher abgeschoben worden waren. Der eine soff wie ein Berserker und schlief während des Unterrichts über seinem Pult ein, andere fassten den Zöglingen beim kollektiven Waschen an den Hintern. Sie bestätigten erneut alle Klichees. Glauben Sie den Erfahrungen von Tausenden belästigter Jugendlicher in katholischen Anstalten, Sakristeien und in den Garderoben der Schweizer Gardisten im Vatikan: Pädophile Geistliche sind kein Klichee, sondern eine weit verbreitete Landplage. Vertrauen Sie nie Ihre Kinder einem katholischen Priester an!

In unserem Internat schliefen siebzig Jungs in einem riesigen Schlafsaal, Bett an Bett, nur mit Vorhängen getrennt. An Schlaf war nicht zu denken, man musste immer mit Überfällen und Racheakten rechnen. Einige Jungs wurden ganz übel drangenommen: Einer aus Graubünden wurde eines Nachts von vier Schülern im Schlaf überrascht und festgehalten, während ein Fünfter ihm eine Tube Senf in den After drückte. Ich glaube, es war sogar der extrascharfe Dijon der Firma Thomy. Es war also ratsam, bis nach Mitternacht wach zu bleiben, um Überfälle rechtzeitig zu bemerken. Für mich war das ein ziemlicher Stress, weil ich ja auf einem Ohr nichts mehr hörte und man mit nur einem Ohr schlecht wahrnehmen kann, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Die Nächte waren überhaupt sehr unheimlich, denn siebzig Jungs stöhnten, schnarchten, murmelten im Traum oder masturbierten in der Dunkelheit. Das war ein bisschen Script Avenue in den Anfangsjahren.

Präfekt Castafiori (Name geändert) erschien jeweils gegen Mittag und starrte mich vorwurfsvoll an. Seine Lippen wurden dabei schmal wie ein Rasiermesser. Castafiori war das Morgenübel, das Nadelöhr vor den Waschtrögen, und jeder musste mit nacktem Oberkörper an ihm vorbei zu den langen Lavabos, die aussehen wie Kuhtränken. Hier putzt man sich die Zähne und wäscht sich den Nachtschweiß vom Körper. Castafiori spricht nie, er ist bloß ein weiterer schwarzer Sack mit kleinen, aufmerksamen Augen. Manchmal lächelt er verschmitzt, wenn seine Lieblinge an ihm vorbeigehen. Ich bin sicher, er atmet ihren Körpergeruch ein. Manchmal tätschelt er einem auf das Hinterteil und grinst schelmisch. Einige rächen sich an ihm und stülpen ihm nachts mit Sperma gefüllte Präservative über die Türfalle seines Zimmers. Nur wenige Schüler dürfen abends sein Zimmer betreten. Dort gibt es eine Menge Alkohol, in diesem Zimmer wird nie über Gott gesprochen, in diesem Zimmer gibt es gar keinen Gott.

Herr, wir haben gesündigt

Ich war einmal dabei, wir waren zu viert. (…)

Ende des Textauszuges.