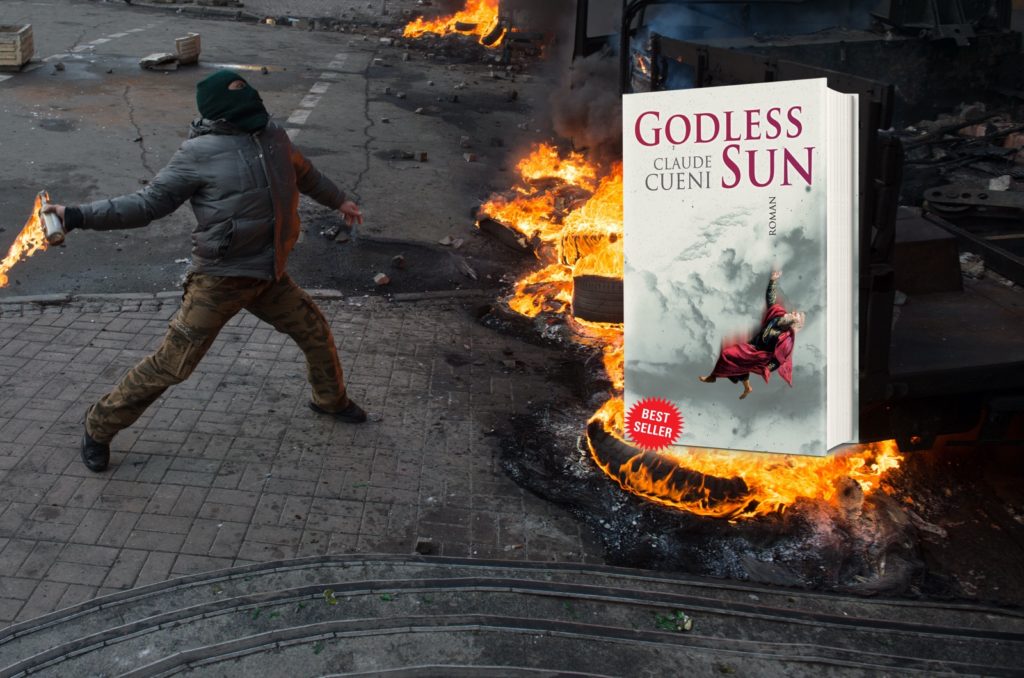

»Godless Sun« Thriller, 2016

Ein migrationskritischer Thriller, der bereits alles beschrieb, was wir seit Angela Merkels unkontrollierter Grenzöffnung 2015 bis heute erleben. Ich bin kein Prophet. Es war voraussehbar. Sicherheitsexperten hatten gewarnt. Auf dem Höhepunkt von »Refugées welcome« wurde das Buch aus dem Handel genommen. Jetzt ist es wird verfügbar als Paperback oder eBook.

Für meine FB Freundinnen und Freunde kostenlos jeden Sonntag die Fortsetzung in 20 bis 30 Seiten.

1 Folge, Sonntag, den 8. Januar 2023 (Buchseiten 1-20) – Und jeden Sonntag ca. 30 weitere Seiten. Falls Interesse an einer Fortsetzung besteht.

1

Ich habe das nicht gewollt

Ich habe das alles nicht gewollt, die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Sie schleichen nachts um das Haus, manchmal werfen sie Kieselsteine gegen das Fenster oder tote Fische auf die Veranda. Ich bin sicher, eines Tages wird jemand an der Haustür klingeln und mir ein rostiges Messer in den Bauch stechen. Ich habe das wirklich nicht gewollt. Ich bin auch kein Leader. Ich habe weder Charisma, noch bin ich eine stattliche Erscheinung. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die man gleich wieder vergisst, ich gehöre zu den Menschen, die man gar nicht wahrnimmt. Das war immer so, bis vor Kurzem.

Nachdem mich Natascha verlassen hatte, wollte ich ein ruhiges Leben führen, alle 14 Tage einen Geronimo-Heftroman abliefern und ansonsten meinen Frieden haben. Ja, ich schreibe Pulp, Pulp Fiction, Schundromane, Trash, Kioskromane, but don’t judge a book by his cover! Es braucht eine Menge Recherchen und Phantasie um alle vierzehn Tage aus dem Leben von Geronimo zu berichten. Geronimo ist der Kriegerhäuptling und Schamane der Bedonkohe-Apachen. Er starb 80jährig in Fort Sill, Oklahoma. Wenn ich schreibe, muss ich mich an die Serienbibel halten. Alle sieben Autoren müssen sich daran halten. Das gilt auch für die Mistery Serie »Insel des Grauens« und die neue Science-Fiction-Reihe »Orion, Herrscher der Galaxy«. Sie wird nächstes Jahr die Geronimo-Serie ablösen, dann findet der Wilde Westen im Weltall statt, endlose Galaxien statt zerklüfteter Canyons, Flüssignahrung statt Bohnen mit Speck, und Laserkanonen statt dem Peacemaker von Samuel Colt. Streng genommen war Samuel Colt 1836 nicht der Erfinder, sondern lediglich der Patentinhaber und Produzent. Aber Bärbel streicht mir jeweils alle historischen Details.

Ich hatte darum gekämpft, dass ich Geronimos ursprünglichen Namen, Bedonkohe, näher erläutern darf, denn er bedeutet »Der Gähnende«, aber Bärbel mailte, so genau wolle es unsere Leserschaft nicht wissen, deshalb würden die Pulp Fiction Leser am Bahnhofskiosk meine Heftromane kaufen und kein Sachbuch bei Amazon bestellen. Ich müsste mich an einem einfachen Publikum orientieren. Das gilt für alle Heftserien. Es gibt klare Regeln: einfache Sätze, am liebsten Hauptsätze, keine vielschichtigen Charaktere und vor allem: No Sex. Es ist in Ordnung, wenn ein Mann seine verdreckten Reitstiefel auszieht, die silberne Gurtschnalle löst, aber dann ist Schluss mit Erotik. Das wäre ein Plot für die pinkfarbene Heftreihe »Leonie«, ein Fortsetzungsroman über eine Prostiuierte, die tagsüber Musikunterricht erteilt und nachts wildfremden Männern einen bläst. »Dylan liebt die Gefahr, aber die Flammen die zwischen ihm und Leonie lodern, jagen sogar dem einsatzerprobten Feuerwehr- mann Angst ein«. Nichts für mich. Die Heftserien »Die Gräfin von Venedig« und die Adaption von Hansruedi Wäschers Comic »Sigurd, der richterliche Held« haben sie leider eingestellt. Dabei mag ich History über alles.

In Pulp Fiction Romanen ist History nur Kulisse, Dekoration, mehr nicht. Eigentlich erzählen wir immer die gleichen Geschichten von Liebe, Hass, Verrat, Rache, Macht, Reichtum, und inszenieren sie vor wechselnden Kulissen. Den Wilden Westen mochte ich am meisten. Wenigstens darf ich noch 18 Hefte schreiben bis die Serie von »Orion, Herrscher der Galaxy« abgelöst wird. Geronimo werde ich vermissen. Vor allem Cochise, den Häuptling der Chokonen- Apachen, der ihm die schöne Taz-ayz-Slath ausspannen will. Ich hätte noch reichlich Figurenmaterial, um bis an mein Lebensen- de neue Plots zu erfinden. Ulzana, Victorio und Nana, sie waren allesamt grosse Mitstreiter von Geronimo, aber sie verfügten nicht über seine Diya, die göttliche Gabe, Visionen zu empfangen und die Ndaa K’ehgodih, die Kraft, das Gehirn der Feinde zu manipulieren und die Gesetze von Zeit und Raum aufzulösen.

Animistische Religionen, Aberglaube und die Manipulation von Menschen, das alles hat mich schon immer fasziniert, aber Bärbel meint, ich könne ja ein Sachbuch schreiben, in Zukunft sei Mistery gefragt. Die etablierten Kirchen verlören immer mehr Mitglieder, sie verlören den Glauben, aber nicht den Aberglauben. Das müsse bedient werden: Mistery sei die Religion des 21. Jahrhunderts.

So hat es mir Bärbel in ihrer Mail erklärt. Sie ist die Chefin des vir- tuellen Writer’s Room. Sie ist eine der zahlreichen Lektorinnen von Morton & Stanley, die jährlich 18 Millionen Heftromane verkaufen. Bärbel betreut meine Serien und ist somit auch die Lektorin der anderen sechs Autoren. Wir schreiben unter dem gleichen fiktiven Autorennamen, Jack Hogan. Wir sind die Ghostwriter eines Autors, den es gar nicht gibt.

Selbst wenn mich einer dieser Männer, die nachts um das Haus schleichen, erschiesst, werden die neuen Serien überleben. Ich habe einen Vorrat angelegt. Bärbel besteht darauf, dass wir eine Reserve für drei Monate haben, also 6 Heftromane von jeder Serie. Vielleicht würde mich Bärbel vermissen, wenn sie mich niederstechen, vielleicht, aber eher nicht. Sie würde zumindest bemerken, dass plötzlich keine neuen Folgen mehr kommen. Ich habe Bärbel noch nie live gesehen. Wir verkehren nur via Mail. Ich habe sie vor Jahren einmal gegoogelt und ein Foto von ihr gefunden. Sie wirkte etwas aufgedunsen, müde, vielleicht war sie früher mal eine schöne Frau, ich weiss es nicht. Jetzt hatte sie tiefhängende Hamsterbacken, halblanges Haar, nicht sehr gepflegt, ich bin sicher, sie ist mittlerweile Single und ist sich daran gewöhnt. Ich mochte sie. Sie war immer sehr nett. Sie hatte eine einfühlsame Art, manchmal bestimmt und dominant, aber doch warmherzig und mütterlich im guten und im schlechten Sinne. Ich hatte den Eindruck, sie habe das Pensionsalter schon überschritten, aber viel- leicht ergeht es ihr ähnlich wie uns Ghostwritern: Angesichts der bescheidenen Honorare muss Bärbel arbeiten, bis sie tot umfällt. Wie meine Helden in Dodge City, wenn der Fünfuhrzug einfährt. Aber jetzt fährt kein Zug mehr.

Wäre das alles nicht passiert, wäre ich bestimmt in der alten Villa von Onkel Calvin geblieben. Ich habe mich dort immer wohl ge- fühlt. Das ehemalige Herrschaftshaus wurde um 1850 von einem Eisenbahnmogul gebaut. Er soll ein visionärer Mann gewesen sein, der an die Zukunft der Eisenbahn glaubte und deshalb seine maison de plaisance direkt an die projektierte Eisenbahnlinie bau- te. Damals lag die Parzelle noch im Grünen inmitten von Feldern. Heute steht die Villa inmitten von Schrebergärten. Man nennt sie heute Familiengärten, weil Moritz Schreber, der Namensgeber, heute nicht mehr den besten Ruf geniesst. Er war ein Arzt aus Leipzig der zur Zeit der Industrialisierung die sozialen Folgen des Stadtlebens durch die Arbeit im Grünen, in sogenannten Ar- mengärten, abfedern wollte. Er erfand übrigens auch ein Gerät zur Verhinderung der Selbstbefriedigung. Auf jeden Fall nennt man diese Gärten heute Familiengärten, aber man sieht dort unter der Woche kaum junge Leute. Es sind meistens Senioren oder Senio- rinnen, die sich mit Akribie ihrem Gemüse widmen und den ganzen Tag über kaum ein Wort miteinander reden. Am Wochenende kommen auch Türken, Albaner, Kosovaren, Italiener und Portugiesen, sie kommen meistens mit der halben Familie, grillen und reden so laut, dass sich wiederum die einsamen Witwer aufregen, die frustriert ihre Erdbeeren pflücken, Weinbergschnecken mit der Gartenschwere vierteilen und darüber nachdenken, was sie später mit dieser vollen Erdbeerschüssel anfangen sollen. Wann waren die Kinder das letzte Mal mit den Enkeln zu Besuch?

Onkel Calvin wohnte im Erdgeschoss der Villa. Er hatte sich in den ehemaligen Salon zurückgezogen, ein pompöser Saal mit einem wuchtigen Kristallleuchter, der über einem langen Konferenztisch hing. An die Stuckaturdecke war ein blauer Himmel mit weissen Wölkchen gemalt, mit putzigen, bunten Vögeln, die sich in Rosen- ranken versteckten. Am Ende des langen Tisches thronte Onkel Calvin in seinem abgewetzten braunen Chesterfield Sessel. Die übrigen elf Sessel waren stets mit Zeitungen, Büchern und allerlei Nippes beladen. Links führte eine Schiebetür in die grosse Wohn- küche. Aber Onkel Calvin empfing keine Besucher. Nur mich. Das ist nicht immer so gewesen.

Onkel Calvin hatte mir die beiden oberen Stockwerke überlassen, nicht aus Nächstenliebe, denn Onkel Calvin hat ein Leben lang nur sich selbst geliebt. Vielleicht werde ich später noch darauf zurückkommen, auf jeden Fall war Onkel Calvin mit seinen 87 Jahren nicht mehr so gut auf den Beinen. Treppensteigen, das war ihm zu mühsam geworden, nicht ungewöhnlich diese motorische Einschränkung, das kommt ja nicht von heute auf Morgen, das ist der Trost bei diesen altersbedingten Redimensionierungen, man vollzieht sie in kleinen Schritten, schluckt sie in mundgerechten Portionen, und nachdem sich Onkel Calvin zum ersten Mal den Schenkelhals gebrochen hatte, mied er fortan die oberen Stockwerke. Ich hatte diese deshalb für mich alleine, fünf grosse Zimmer im ersten Stock und weitere Räume im Dachstock. Hier lagerte noch ein Teil des Mobiliars des früheren Besitzers, vollgestopfte Kommoden, Stühle mit gebrochenen Sitzflächen aus Bast, Tische mit gedrechselten Beinen, vollbeladen mit Bergen von verstaubten Kleidern, von Motten zerfressen, vergilbte Bücher mit spröden Ledereinbänden. Unter dem kleinen Dachfenster standen einige schwere Reisetruhen aus dem 19. Jahrhundert, in einer der Truhen war noch ein alter Katalog, »Malles et sacs de Louis Vuitton, Paris, 1 rue

Scribe, Téléphone 239-68. Boîte pour chapeaux de dames, Malle cuir pour hommes«.

Ich weiss, ich verliere mich im Detail, das liegt einerseits daran, dass ich seit 9 Jahren ohne Natascha lebe, aber auch daran, dass es mir körperliche Schmerzen zufügt, dass ich in meinen Heftromanen nicht aus dem Vollen schöpfen darf, dass ich nicht ein bisschen belesener sein darf als das Zielpublikum.

Ich hatte mir im ersten Stock ein kleines Paradies eingerichtet. Jedes meiner Zimmer war im Stil einer Epoche eingerichtet. Das Wild West Zimmer hatte ich als Saloon eingerichtet, Arizona, 19. Jahr-hundert, die Wände mit groben Holzplanken verkleidet. Einen Tresen aus alter Eiche mit antiker Spiegelwand hatte ich in Brüssel ersteigert, und den ganzen Kitsch an den Wänden hatte ich von einem Westernstore übernommen, der konkurs gegangen war. Das alte Klavier war schon da, ich spiele nicht Klaiver, ich bin durch und durch unmusikalisch. Ich bewundere deshalb Sänger, Musiker und Komponisten, wie ich eigentlich alle Menschen bewundere, die Dinge können, die ich nicht beherrsche.

Onkel Calvin hat mich einmal darauf hingewiesen. Er hatte stets Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Deshalb war er auch nachtragend, wie viele Menschen, die im Alter unsichtbar werden. Er beschwerte sich oft darüber, dass ich den Boden des Westernzimmers mit schweren Holzdielen verlegt hatte. Er meinte, irgend- wann würde der Boden einstürzen und ihn im Schlaf erschlagen. Sein Salon lag direkt unter meinem Saloon. Die Wortverwandtheit kommt übrigens nicht von ungefähr. Französische Trapper nannten während des Goldrausches in Alaska die Holzbaracken, in denen sie Karten spielten, soffen und sich anschliessend gegenseitig erschossen, Saloon, eine ironische Anspielung auf die gediegenen Pariser Salons Ende des 19. Jahrhunderts. Ich hatte dies letztes Jahr in der Folge »Smokey Smith« beiläufig erwähnt. Aber Bärbel hatte es gestrichen. Wie üblich. Ich muss mich offenbar an das Bildungsniveau von Primarschülern halten. Nur bei den Science-Fiction Serien darf ich einen höheren Schulabschluss voraussetzen, was wiederum für mich recherchenmässig einen dreifachen Aufwand bedeutet, weil ich nicht so viel von Raketenantrieben, schwarzen Löchern und der Relativitätstheorie verstehe.

Aber wir waren bei Onkel Calvin, der mich stets daran erinnerte, dass der Schreiner damals einen Mordslärm gemacht hatte. Aber wenn ich den Boden wieder heraus reisse, entgegne ich jeweils, wird das wieder Lärm machen und eine Menge Staub aufwirbeln. Er behauptete dann, dass er daran ersticken würde, und zürnte, ob es das sei, was ich wolle. Dass er sterbe, und ich das Herrschaftshaus für mich alleine habe. Dabei rauchte er wie ein Schornstein, kubanische Zigarren, und litt fürchterlich, wenn die Pollen im Früh- jahr ihren Flug antraten. Im Sommer ertrug er die Hitze schlecht, im Herbst war er oft erkältet und im Winter fror er unsäglich und bat mich die Heizung aufzudrehen und gleichzeitig Heizkosten zu sparen, ich solle bei mir oben weniger lüften. Ich sagte ihm einmal, er solle weniger rauchen, das beeinträchtige die Durchblutung in den Füssen, aber er nannte das dummes Zeug und zündete sich eine weitere Zigarre an. Wenn er es zu bunt trieb, erinnerte ich ihn daran, dass ich nie darum gebeten hatte, in seine Villa einzuziehen. Dann hielt er für eine Weile den Mund. Manchmal rächte ich mich an ihm, in dem ich unsere Dialoge in der »Insel des Grau- ens« einbaute. Dort gibt es auch sowas wie ein verwunschenes Haus, in dem ein alter, mürrischer Mann die Geister der Vergangenheit heraufbeschwört.

Wären all diese schrecklichen Dinge nicht passiert, wäre ich bestimmt in der Villa geblieben, ich hätte das Anwesen renoviert, ich wäre in diesem Land geblieben und hätte mir alles vom Mund abgespart, um das Orion Schlafzimmer noch etwas auzubauen. Ich hätte mir in London noch einen römischen Gladiator in Lebensgrösse bestellt, vielleicht hätte ich mir sogar den neuen Darth Vader aus Plexiglas gekauft. Das Versandhaus in Nevada hatte mir gemailt, dass sie mir die Transportkosten schenken würden. Wahrscheinlich hätte ich auch zwei Schaufensterpuppen gekauft

um John Law, das Finanzgenie des 17. Jahrhunderts, und einen Kardinal einzukleiden. Ich denke, Kirche, Naturwissenschaften und Militär lenken den Lauf der Menschheitsgeschichte. Und die Frauen natürlich, die Liebe, die Leidenschaft, die Besessenheit. Vielleicht auch der Aberglaube, der Boden auf dem Religionen und Sekten gedeihen.

Ja, Science-Fiction liegt tatsächlich im Trend, als hätten die Menschen allmählich die Nase voll von der Realität, der Gegenwart.

Ich werde nichts renovieren. In Zukunft werden Hotelzimmer mein Zuhause sein. Ich weiss nicht, wohin es mich verschlagen wird, wahrscheinlich wird man mich bis ans Ende der Welt jagen. Aber Science-Fiction könnte ich überall schreiben, in der Hacienda De Los Santos in Mexico oder im Hanoi La Siesta in Vietnam. Die ha- ben sogar ein Spa. Vielleicht gibt’s dort Happy Ending. Bestimmt. Und Highspeed Internet hat heute jedes bessere Hotel. Das ist das einzige was ich bräuchte, um Bärbel weiterhin alle 14 Tage einmal Mistery und einmal Science-Fiction zu mailen.

Ich habe Science-Fiction stets unterschätzt, aber gute Science- Fiction ist die Kombination aus History und Gegenwart. Bei Börsenprognosen benutzt man die Charttechnik. Man schaut, wie sich die Aktie in der Vergangenheit entwickelt hat, wie sie auf politische und psychologische Ereignisse reagiert hat, und wagt eine Prog- nose. Science-Fiction Autoren sind somit die Charttechniker der Gesellschaft.

Ja, Sie haben Recht, ich leide darunter, dass Autoren von Kioskromanen keine Anerkennung finden. Dabei sind sie für viele Menschen sehr hilfreich. Es gibt im deutschsprachigen Raum mittlerweile über 10 Millionen Honks. Das sind Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. Die lesen Pulp Fiction Romane. Auch labile und frustrierte Menschen mögen Pulp Fiction. Auch Männer mit geistigen oder organischen erektilen Dysfunktionen. In Trashromanen ist ein Mann noch ein Mann. Heftromane bieten Struktur, Orientierung, Trost, Hoffnung. Sie helfen zu akzeptieren, dass das Leben trostlos ist. Albert Camus sagte: »Die Fantasie tröstet die Menschen über das hinweg, was sie nicht sein können, und der Humor über das, was sie tatsächlich sind.« Die Gewissheit, dass jeden Donnerstag das neue Heft am Kiosk aufliegt, gibt der Woche eine Struktur, genau wie die Abendnachrichten. Darauf ist Verlass. Fällt ein Feiertag auf den Donnerstag, stürzt der Leser in die Abgründe seiner zerrissenen Seele und säuft wie der Irokese Handsome Lake nach der Schlacht von Devil’s Hole.

Zu meinen Lesern gehören übrigens viele Alkoholiker, Suchtkranke, Menschen in Krisensituationen. Ich erfahre das meistens in den einschlägigen Foren. Ich poste manchmal etwas unter dem Namen »Crazy Horse« und frage scheinheilig: Wie hat euch eigentlich »Hängt ihn höher« gefallen? Pulp Fiction Leser sind treue Leser, sie werden nie richtig erwachsen und selbst wenn sie ihre Lebenskrise überwinden, besuchen sie weiterhin die geheimnisvolle Insel oder fliegen mit Commander Orion durch die Galaxy. Leser von Schundromanen sind leicht manipulierbar, sie träumen sich ihre Welt zusammen und sind dankbar für Illusionen aller Art. Ich glaube deshalb, dass die meisten religiös sind. Auf ihre Art natürlich.

Gefährlich wird es für uns Trashautoren, und natürlich auch für Bärbel, wenn die Leser ihre Einkommensverhältnisse signifikant verbessern, wenn sie plötzlich reisen. Die Tourismusindustrie ist der grösste Feind der Schundliteratur. Immer mehr Menschen können immer billiger reisen. Die fliegen jetzt selber an all die exotischen Orte, die ich mal beschrieben habe. Ich verliere meine Schauplätze, deshalb ist die neue Science-Fiction-Reihe so wichtig für mein wirtschaftliches Ueberleben. Die Galaxy hat noch keiner beflogen. Ich bin der Pilot, verdiene aber weniger als eine Stewardess.

Seit einigen Tagen erhalte ich die zahlreichen Morddrohungen so- gar per Mail, das ist deshalb erstaunlich, weil man den Absender zurückverfolgen kann. Alle Dämme sind gebrochen. Ich hatte die Polizei um Hilfe gebeten, aber ein Beamter riet mir, einen Bodyguard zu nehmen. Ich fragte, ob es nicht die oberste Pflicht eines Staates sei, die Unversehrtheit seiner Bürger zu schützen, doch er meinte, niemand könne mehr für meine Sicherheit garantieren, ich sei selber schuld. Aber ich schwöre, ich habe das nicht gewollt! Niemand konnte mit einer derartigen Eskalation rechnen. Ich ver- abscheue Gewalt, ich bin Pazifist, nicht aus Schwäche, sondern aus Überzeugung. Ich bin auch sonst, im privaten Umgang, ein sehr friedliebender Mensch, fast schon im asiatischen Sinne harmoniebedürftig. Selbst in meiner letzten Beziehung war ich derjenige, der nachgab. Ob das Klugheit oder die Feigheit des Pantoffelhelden war, sei mal dahingestellt. Ich weiss bis heute nicht, wieso mich Natascha vor 9 Jahren verlassen hat. Ich dachte, unsere Liebe würde ewig halten.

Vielleicht war ich zu stark mit Geronimo beschäftigt. Oder mit seiner Geliebten. Aber das ist heute kein Thema mehr, ich mag nicht darüber sprechen. Ich weiss, John Steinbeck schrieb in »Jenseits von Eden«, wenn ein Mensch unter keinen Umständen über etwas sprechen wolle, bedeute es, dass er Tag und Nacht darüber nachdenke. Vielleicht hätte mir Natascha einen Tipp geben können, hätte mir erklären können, was ich bis heute nicht verstehe: Wie konnte das alles nur geschehen?

Ich weiss nicht, wie offen ich über die Ereignisse sprechen kann. In unserer narzistischen Gesellschaft akzeptiert man kaum noch abweichende Meinungen. Political Correctness ist die Pflicht zur Realitätsverweigerung. Ich war stets ein entschiedener, ja kompromiss- loser Befürworter der freien Meinungsäusserung. Meinungsfreiheit bedeutet auch, dass man Dinge sagt, die niemand hören will. Ist von George Orwell, nicht von mir. Ich habe viele Dinge gesagt, die niemand hören wollte. Ich dachte, das kann man aushalten. Dar-über kann man reden. Aber wenn Menschen sich nicht artikulieren können, schlagen sie zu. Das macht mir Angst. Ich werde jetzt Dinge schreiben, die niemand hören will.

Ich bin erleichtert, dass alles geklappt hat mit meinem Ticket. Ich dachte, vielleicht kriege ich unter meinem bürgerlichen Namen gar kein Ticket mehr, vielleicht verweigert man mir die Ausreise. Aber wer kennt mich schon unter meinem bürgerlichen Namen? Ich ha- be viele Namen, selbst Gott hat viele Namen, Autoren sowieso. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich nicht immer »Autorinnen und Autoren« schreibe, das ist mir einfach zu anstrengend, physisch, aber auch intellektuell. Ich schreibe schliesslich alle 14 Tage einen Heft- roman à 64 Seiten, Normseiten, das sind 30 Zeilen à 60 Zeichen. Dafür braucht ein erfahrener Autor eine Woche. Ich kriege 1250 Euro für einen Roman, also 5000 im Monat. Sie werden sich viel- leicht fragen, wieso ich mir das antue, wieso ich nicht was Anständiges erlernt habe? Ich bin schreibsüchtig, das ist alles, ich befriedige meine Sucht und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Andere Menschen brauchen Zigaretten, fressen sich voll, kaufen teure Uhren und schnelle Autos, verbringen ihre Freizeit in Casinos oder Bordellen, ich sitze vor meinem Computer, erfinde Geschichten, reise in Gedanken mit meinen Figuren um die Welt, pendle zwischen vergangenen Epochen und zukünftigen Zivilisationen. Es ist die schönste Welt, die ich mir vorstellen kann, die Phantasie. Ich bin zufrieden damit, ich war es jedenfalls lange.

In den letzten Monaten hatte ich oft das Bedürfnis, mich mit den anderen Autoren auszutauschen. Ich bin eigentlich ein Familienmensch, obwohl ich ein Dasein als Robinson friste. Ich denke, ein regelmässiger Austausch unter Berufskollegen, das wäre auch der Wunsch der anderen Autoren, aber Bärbel hat uns für die interne Kommunikation anonymisiert, wir kennen uns lediglich unter Namen wie »Cassidy John« oder »Lady Summerhill«. Ich heisse übrigens »Rebecca La Rue«, und niemand weiss, ob sich ein Amerikaner oder eine Spanierin hinter diesem fiktiven Autorennamen verbirgt. Diese Anonymität ist von »Morton & Stanley« gewollt. Keiner soll sein Honorar mit dem Einkommen der anderen vergleichen können. Für die Leserschaft sind wir alle Jack Hogan.

Viele junge Menschen träumen davon, Schriftsteller zu werden. Aber es ist kein einfacher Job, schon gar nicht, wenn sie in der Pulp Avenue stranden. Wenn Sie abends die »Insel des Grauens« verlassen oder mit Commander Orion aus der Galaxy zurückkehren und hinunterfallen in die reale Welt, in eine Bar, zu einem Date, und wenn sie dann sagen, dass sie Kioskromane schreiben, ist die Dame an der Bar bis ins nächste Jahrzehnt ausgebucht. Problematischer wäre es nur, wenn sie gestehen würden, dass sie ar- beitslos sind. Nun gut, das könnte man schönreden und behaup- ten, man sei Privatier. Aber das Mädchen würde sich fragen, wieso ich wie ein Dudeist rumlaufe. Das sind die Freaks, die sich in der »Church of the Latter-Day Dude« vereinigt haben und den Le- bensstil von »The Big Lebowski« verherrlichen. Aber auch das könnte man schönreden und behaupten, dass Multimillionäre heu- te nicht mehr in Edelklamotten rumlaufen, sondern eher in Jeans, Traineroberteil und Turnschuhen. Die können sich das leisten, die sind auf niemanden mehr angewiesen, die haben genügend Fuck- You-Money. Das bedeutet, sie haben genügend Geld, um in jeder Situation dem Gegenüber Fuck You ins Gesicht zu schleudern.

Aber das ist nicht mehr mein Thema. Wie alle Menschen, die die meiste Zeit mit ihrer eigenen Phantasie verbringen, neige ich zu Abschweifungen, vielleicht ist es auch Geschwätzigkeit oder gar eine Geringschätzung der Realität. Manchmal ist Geschwätzigkeit auch Arroganz, ein übertriebenes Ego, manchmal aber auch Aus- druck von Einsamkeit. Ich bin sicher, Robinson hat wie ein Was- serfall geplappert, nachdem ihn Daniel Defoe nach 28 Jahren von seinem tristen Inseldasein erlöst hat.

Aber worauf ich hinauswollte: Ich denke, ich brauche mit 43 Jahren keine neue Beziehung mehr, die länger als eine Nacht dauert. Nachdem mich Natascha verlassen hatte, wollte ich Single bleiben und niemanden im Haus haben, der mich daran erinnert, dass ich einen persönlichen Jahrestag vergessen habe. Freiheit bedeutet, um drei Uhr morgens zum Kühlschrank zu schlurfen und eine Currywurst fressen. Und niemand fragt wieso. Für Natascha war das sicher nicht einfach. Sie war eine jüdische Russin aus Paris, klingt vielleicht etwas exotisch, war es auch. Sie hatte blondes Haar, ei- nen aufrechten Gang und war eine markante Erscheinung, gross, dominant, raumfüllend, und doch sehr fragil, hungrig nach Aner- kennung und Fürsorge, als Figur hätte Bärbel Natascha zusammengestrichen, zu komplex, versteht keiner. Auch ich hatte Mühe damit. Aber so war Natascha. Manchmal denke ich darüber nach, wo sie im Augenblick sein könnte, ob sie glücklich in einer Bezie- hung lebt. Ich verliere mich in Varianten, ausufernden Geschichten und realisiere erst nach Stunden, dass ich mir das alles ausgedacht habe. Natascha ist keine Heftserie, Natascha war 9 Jahre lang meine Freundin. Wir hatten es gut miteinander, dachte ich je- denfalls.

Ich erwähnte schon, dass mir Lovestorys nicht liegen, ich meine als Autor. Ich hatte Bärbel auch schon Alternativvorschläge unterbreitet für eine neue History Serie, »Priscus, Held der Arena«. Mein Held kämpft in der Zeit von Kaiser Titus im Flavianischen Amphitheater. Damals gab es das Kolosseum noch nicht, er kämpfte gegen seinen besten Freund, den Gladiator Verus. Alles recherchiert. Der Dichter Martial hat diesen Jahrhundertkampf in einem Gedicht festgehalten. Wäre das kein Stoff für eine neue Römerserie gewesen? Aber Bärbel sagte, das Thema Gladiatoren sei ausgelutscht, es gebe schon zu viele davon. Ich mailte zurück, genau das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Interesse besonders gross sei, deshalb gebe es so viele Gladiatorenromane. Ich insistierte und mailte, dass ich gerne den Mithraskult der römischen Legionäre dramatisieren würde, den Kult der göttlichen Sonne, aber Bärbel meinte, ich solle doch gescheiter ein Sachbuch zum Thema schreiben, das sei ein ganz anderes Publikum.

Vielleicht habe ich deshalb heimlich Godless Sun geschrieben und bei Crocodile Books publiziert.

Crocodile Books ist kein richtiger Verlag, eigentlich bloss eine Druckerei, die sich selber Durckaufträge beschafft, indem sie Bücher, die niemand publizieren will, gegen Vorschuss druckt und vertreibt. Marlon, mein Verleger, war ein grossgewachsener Mann um die 40, vom Alkohol ausgezehrt. Sein Vater war ein stadtbekannter Kunstmaler gewesen, der sein halbes Leben in Kneipen verbracht hatte. Jetzt ist er tot, an einer Alkoholvergiftung gestorben, aber in den Kneipen der Altstadt hängen seine depressiven Bilder, die er jeweils den Wirten abtreten musste, um seine Besäufnisse zu be- zahlen. Die Wirte dachten vielleicht, wenn der alte Oscar so wei- tersäuft, stirbt er bald und kleckert keine Leinwände mehr voll, dann steigen die Preise, das ist nun mal das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Marlon hat mir das einmal erzählt, als er Flyer für einen Pizza Service druckte. Marlon begleitete seinen Vater bereits im Kindsalter auf seinen Kneipentouren. Marlon sieht sich als Rebell. Tagsüber druckt er Visitenkarten und schmale Broschüren, nachts druckt er Dinge, die kein Feuilletonredaktor anfasst, das macht ihm Spass, deshalb hat er auch Godless Sun gedruckt. Er sagte damals, mein Buch sei ihm derart eingefahren, dass er eine ganze Woche nur noch gesoffen habe. Aber ich glaube, das tat er eh. Vielleicht ist es genetisch, schlechte Vorbilder, ich weiss es nicht. Ich war überglücklich, als Marlon Godless Sun druckte und auslieferte. Wir feierten zusammen mit seiner Freundin Aline drei Tage lang. In Aline war ich ein bisschen verliebt. Marlon hatte lediglich 500 Exemplare gedruckt. Einige Dutzend hatte ich selber bestellt, um zu prüfen, ob Bestellvorgang und Lieferung funktionie- ren. Ja, hat alles funktioniert, ich habe mittlerweile zweihundert Exemplare unter meinem Schreibtisch. Und alle bezahlt. Godless Sun war ein Flop. Ich habe etwa 30 Exemplare verkauft, aufgerundet. Ich traf Aline einmal an einer Bushaltestelle. Sie sagte mir, Marlon saufe immer noch, er schlage sie auch, sie habe eine Fehlgeburt erlitten, er habe sie regelrecht geprügelt. Sie habe sich in der Toilette eingeschlossen und dann sei es passiert, direkt in die Kloschüssel. Man hätte bereits Händchen und Füsschen erkennen können. »Wie kann Gott sowas zulassen?« hatte sie geschluchzt. Hinter ihr hing ein Plakat der christlichen Agentur für den Glauben. Auf blauem Hintergrund stand in grossen gelben Lettern geschrieben: »Gott liebt dich«.

Ich hatte Aline in den Arm genommen und ihr gesagt, sie könne bei mir wohnen. Sie wohnte zwei Tage bei mir. In der zweiten Nacht erschien Marlon im Treppenhaus und grölte, er würde sich eine Kugel durch den Schädel jagen, wenn sie nicht sofort zu ihm zurückkäme. Aline kramte eilig ihre sieben Sachen zusammen und eilte zur Wohnungstür. Er braucht mich, schrie sie verzweifelt als sie die Treppe hinuntereilte. Mir schien, sie platze schier vor Glück. Es ist mir ein Rätsel, wieso sich Frauen sowas antun. Aber die römische Antike ist leichter zu verstehen als die weibliche Psyche.

Ich habe später, wohl aus Trotz und Verzweiflung, Godless Sun noch ins Englische übersetzt. Ich dachte, der englische Markt ist viel grösser als der deutschsprachige Markt. Das ist schon richtig, aber auch die englische Variante hat sich nicht verkauft, ich habe die englische Ausgabe mit der Amazon Software Create Space als Selfpublisher publiziert, als E-Book und Print on Demand, ausser Spesen nix gewesen. Trotz allem Fleiss war alles Scheisse.

Ich sagte vorhin, ich sei froh gewesen, dass alles geklappt hat mit dem Flugticket und so. Nein, nicht alles hat geklappt. Ich habe damals den Abflug verpasst. Venedig war nie meine Destination, aber es war der nächstbeste Flug aus der Hölle. Ich dachte, flieg doch erst mal nach Venedig, von dort kannst du dann weiterreisen, Hongkong, Südamerika, Neuseeland, Miami, einfach so lange zwischen Ost und West hin- und herfliegen, bis alle meine Spuren verwischt oder meine Maschine abgestürzt ist.

Al Ponte Antico, Venedig

Die Maschine stürzte nicht ab, allerdings fiel ich beinahe ins Wasser, als ich das schaukelnde Wassertaxi bestieg. Wir bretterten über den Canale Della Giudecca bis wir schliesslich in gemächlichem Tempo in den Canal Grande einbogen. Das erste, was mir auffiel, war der Gestank, der Gestank von 1000 Jahren Zivilisation und verlotterterten Abwasserkanälen. Der Markusplatz war schon sehr belebt, Touristenschwärme, die sich wie eine bunte Lava in die schmalen Gassen verteilte. Das Hotel Al Ponte Antico hatte eine eigene Anlegestelle, die nachts von vier Laternen erleuchtet wurde. Der Portier, ein grossgewachsener, athletischer Italiener, begrüsste mich wie einen alten Verwandten und genoss mit sichtbarem Stolz meine Bewunderung, als wir von der Anlegestelle durch den Hintereingang in einen gruftähnlichen Hotelflur traten. Das Gewölbe war in Terrakotta Farbtönen bemalt, der Boden mit schwarzweissen Mosaiken ausgelegt, rechts der Eingang zu meiner Suite. Ich hatte mir ausdrücklich das Erdgeschoss gewünscht. Der Portier trug meinen Koffer in den loftähnlichen Salon und sagte, das Gebäude stamme aus dem 16. Jahrhundert und gehöre seit Generationen seiner Familie, Frühstück gebe es um 7.30 Uhr und sein Name sei Bruno. Die Wände waren mit kostbaren Stoffen tapeziert, die Inneneinrichtung bestand aus Möbeln im Stil Louis XV. Schwer beeindruckt schaute ich zu den handbemalten Stuckaturen an der Decke, spürte die steinharte Verspannung im Nacken, der übliche Tribut, den Vielschreiber zu bezahlen haben, und machte ein paar Schritte zum raumhohen Doppelfenster, das den Blick auf den Canal Grande freigab. Der Holzboden war mit dem Wasserspiegel bündig, man konnte die Gondeln und Schiffe vor- beischleichen sehen, und hätte ich mich aus dem Fenster gelehnt, ich hätte dem einen oder anderen Touristen übers Haar fahren können. Aber nicht wahr, wieso hätte ich das tun sollen?

»Mitch«, sagte Bruno freundlich und strahlte übers ganze Gesicht, als er auf die offene Arkade zeigte, früher habe man hier ein Laden betrieben und deshalb den Raum mit der Arkade in zwei Hälften unterteilt, im hinteren Teil hätten noch seine Urahnen geschlafen. Ich erwähne das zögernd, weil mir Bärbel so oft eingetrichtert hat, dass Leser es nicht so genau wissen wollen. Die einen mögen das, die anderen ziehen eine Reservation auf der Insel des Grauens vor, freie Sicht auf das geheimnisvolle Moor und bläulich aufgedunsene Leichen zum Frühstück.

Ich verbrachte den Abend mit einem Amarone di Valpolicella vor den offenen Fensterflügeln und schaute den Booten nach, die wie in Slow Motion an meinem Fenster vorbeizogen. Im Hintergrund leuchteten die Lichter der Rialtobrücke, das Wasser schimmerte in warmen Kup- fertönen, ich fühlte mich einsam, verlassen. Bruno hatte mir ein paar Restauranttipps gegeben, zwischen dem Palazzo dei Camerlenghi und dem Rialtomarkt würde ich viele Kneipen finden, die Livemusik spielten, Venedig sei in der Nacht am Schönsten, in jeder menschen- leeren Gasse können man dem mystischen Gesang der Vorfahren lauschen, man müsse nur genau hinhören, aber ich hatte ihm erklärt, dass mir eine Flasche Amarone genügen würde. Nein, ich wollte auch keine weibliche Gesellschaft.

In der Nacht träumte ich von der Insel des Grauens. Es gab dort ein Haus am See. Vielleicht ist es nur gerecht, dass Autoren Opfer ihrer eigenen Geschichten werden. Ich war nackt und stieg aus dem offenen Fenster. Wie in Trance schritt ich in der Dunkelheit auf das Moor zu. Ich wusste, dass ich das nicht durfte, dass es mein Ende bedeuten würde, aber ich konnte nichts dagegen tun.

Ich musste es tun. Das Moor nahm mich auf, liess mich langsam versinken, und während ich wild mit den Armen ruderte, beschleunigte ich meinen Untergang. Ich sank tief, bis auf den schlammigen Grund. Ich blieb dort eine ganze Weile, bis ich im Schlamm etwas ertastete. Es war ein Flaschenhals. Obwohl es hier unten stock- finster war, konnte ich die Etikette lesen. Es war ein Bordeauxwein. Ich öffnete ihn. Natürlich war mir klar, dass man nicht unter Wasser eine Flasche Wein öffnen kann. Ich tat es trotzdem und nahm einen Schluck dieser trüben Flüssigkeit. Ich bin kein grosser Wein- experte, ich bin eher der Weintrinker, trotzdem hätte ich dieser gräulichen Sauce ein Schwefel-Bukett attestiert mit einer dominanten Krabben-Salzwasser-Note und einem diskreten Benzin- und Essigaroma. Die Flasche stammte aus einem Schiffswrack, das 1864 zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs vor der Küste Bermudas gesunken war. Normalerweise braucht es für eine sol- che Analyse Historiker, Chemiker und Meeresbiologen, aber in diesem grässlichen Traum wusste ich alles. Bis auf eine Sache: Was hatte der abgetrennte Kopf im Schlamm zu suchen? Ich kann- te diesen Kopf, aber ich konnte mich nicht erinnern, zu welchem Ereignis dieser Kopf gehörte. Oder zu welchem Rumpf. Ich starrte diesen wachsfarbenen Kopf an, die Augen lagen wie verkohlte Ap- rikosenkerne in den Höhlen, ich blickte ins Antlitz des Todes.

Als ich schweissgebadet aufwachte und realisierte, dass ich hier in einem Hotelbett in Venedig lag, beschloss ich meine Geschichte niederzuschreiben. Vielleicht beginne ich jetzt ganz von vorne.

Fortsetzung 2, nächten Sonntag, den 8. Januar 2023

Mehr über GODLESS SUN