Textauszug DIRTY TALKING Seiten 123 – 130

Bischof Miguel Mateo Degollado empfing Wilson mit offenen Armen. Er war ein grossgewachsener Mann mit hängenden Hamsterbacken und kurzen, graumelierten Haaren. Hochwürden waren bester Laune, wie schon beim morgendlichen Telefonat. Er breitete gönnerhaft die Arme aus, als wolle er ein imaginäres Meer teilen und schaute demütig und dankbar zu seinem unsichtbaren Freund an der Decke: »Gott meint es gut mit uns.«

»Mit Ihnen ganz bestimmt, Hochwürden.«

»Nehmen Sie doch Platz«, bat der Bischof freundlich und wies Wilson den Stuhl vor seinem massiven Schreibtisch zu. Wilson hatte ihm am Telefon erzählt, dass es der Wunsch seiner verstorbenen Eltern gewesen sei, ihr Vermögen dem Bistum zu vermachen, und dass Wilson als Testamentsvollstrecker alles Notwendige in die Wege leiten sollte. Die Story gehörte bestimmt nicht zu Wilsons Highlights, aber entscheidend ist nie, ob eine Story wahr ist, sondern ob sie glaubwürdig ist. Der Bischof gestand ihm mit einem Leidensgesicht, das selbst das Antlitz Jesu am Kreuz toppte, dass ihn der Tod seiner Eltern tief berührt und dass er nach dem Telefongespräch gleich für ihre Seelen gebetet habe. Als Wilson nicht reagierte, schnitt Hochwürden eine noch herzzerreissendere Grimasse, als leide er unter Koliken und sprach Wilson in einer oscarwürdigen Rede das herzliche Beileid des gesamten Bistums Basel aus.

123

»Das war sicher nett gemeint, Hochwürden«, sagte Wilson mit bedrückter Stimme, »aber, ich glaube, meine Eltern selig schmoren bereits in der Hölle, und wenn sie jetzt ihr Vermögen der Kirche vermachen, wird der Teufel höchstens ein Holzscheit weniger ins Feuer werfen.«

Der Bischof hob erstaunt die Brauen, reagierte aber nicht darauf, denn er wollte die Verhandlung nicht gefährden. Er drückte auf eine Taste seines Tischtelefons und flüsterte: »Schwester Bernadette, zwei Kaffee mit Gebäck und eine Flasche Mineralwasser.«

Nun strahlte er Wilson an und erzählte ihm mit grosser Begeisterung, dass sie hier im Bistum alles hätten, was sie bräuchten, er habe eine Haushälterin, einen Chauffeur, nur den Kaffee müsse er am Morgen selber machen, weil er bereits um sieben Uhr aufstehe.«

»Oh, bereits um sieben, das ist sehr beeindruckend«, heuchelte Wilson und kam zur Sache: »Ich habe gelesen, dass Sie gute Nerven haben und das Leben nehmen, wie es ist. Das wird bei unserem heutigen Gespräch von Vorteil sein.«

Der Bischof verstand nicht ganz, nickte aber freundlich und sagte, er lehne prinzipiell jede Anfrage für Homestorys ab, die meisten auf jeden Fall, aber wenn es um den Glauben ginge, sei es seine Aufgabe, das Wort Gottes zu verbreiten und das Wohl der Kirche zu mehren. Zurzeit sei die katholische Kirche stark unter Druck. Zu Recht. Mit jedem neuen Missbrauchsfall verliere die Kirche Gläubige, das stimme ihn sehr traurig. Das sei auch in finanzieller Hinsicht sehr unschön, weil es die Pflicht der Kirche sei, die Opfer wenigstens finanziell zu entschädigen.

124

»Ich habe davon gehört«, sagte Wilson, »ihr bezahlt jedem Opfer fünftausend Euro. Aber das ist nicht gerade viel für die Vergewaltigung eines Minderjährigen.«

»Das sind jährlich Millionen, Herr Wilson, Millionen. Wir wollen Zeichen setzen!«

Hochwürden sagte, es bräuchte nun eine ehrliche Aufarbeitung, absolute Transparenz und Nulltoleranz. Damit werde ein erster Schritt getan, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Kirche schöpfen. Er ballte energisch die Faust und sagte, die Täter müssten gerecht bestraft werden. Den Opfern müsse Gerechtigkeit widerfahren …«

»Damit wären wir fast schon beim Thema«, unterbrach ihn Wilson.

»Wie meinen Sie das?«, fragte der Bischof irritiert, »soll das Geld etwa Missbrauchsopfern zugutekommen?«

»Hier liegt ein Missverständnis vor, Hochwürden. Es geht zwar um eine Schenkung, aber mein Mandant wird der Beschenkte sein und Sie werden der grosszügige Gönner sein.«

Bischof Miguel Mateo Degollado verrutschte das Gesicht: »Ich verstehe nicht, wie war Ihr Name?«

»Sagt Ihnen der Namen Juan Pérez etwas?«

»Nein«, antwortete der Bischof wie aus der Pistole geschossen.

»Überlegen Sie, lassen Sie sich Zeit, ich gebe Ihnen ein paar Anhaltspunkte. Sie waren als Priester Vorsteher des bischöflichen Priesterseminars Nikolaus von Myra. Keine Erinnerung?«

»Natürlich erinnere ich mich.«

»Sie waren für die Lebens- und Ausbildungsgemeinschaft der Seminaristen verantwortlich.«

»Worauf wollen Sie hinaus?«

125

»Einer Ihrer damaligen Seminaristen hat sich gegen das Zölibat entschieden.«

»Das kommt vor.«

»Nachdem Sie ihn jahrelang vergewaltigt haben.«

»Oh« machte der Bischof und wusste nicht mehr, in welche

Richtung er schauen sollte.

»Auch das kommt vor, nicht wahr?«

»Haben Sie Beweise?«, fragte der Bischof leise und starrte

Wilson an, als wolle er gleich über ihn herfallen. In diesem Augenblick betrat Schwester Bernadette das Arbeitszimmer, was ihn sichtlich nervös machte. Sie schenkte beiden Kaffee ein, stellte das Gebäck in die Mitte des Tisches und verliess nach einer kleinen Verbeugung den Raum.

»Soll ich für den Mittagstisch ein weiteres Gedeck auflegen?«, fragte sie.

Der Bischof machte eine abwehrende Handbewegung. Wilson schien, dass er dabei leicht zitterte, er nahm einen Schluck Kaffee, schmeckte hervorragend. Er nickte dem Bischof anerkennend zu und sagte, Gott meine es wirklich gut mit ihm. Dieser ging nicht darauf ein und schob den Teller mit dem Konfekt angewidert über den Tisch, als wolle er sagen, Wilson solle das ganze Zeug fressen und dann verschwinden. Als Schwester Bernadette die Tür hinter sich geschlossen hatte, fragte er erneut, ob er Beweise habe.

Wilson nahm das schwarze iPhone 14 aus seiner Tasche und spielte ein Audiofile ab. Das Audiofile. Man hörte, wie der junge Juan Pérez während der Probefahrt seine Erlebnisse schildert. Der junge Mexikaner beschrieb auch das markante Geschlechtsteil des Bischofs.

»Vor Gericht«, sagte Wilson mit gespieltem Bedauern, »müssten Sie natürlich Ihren kleinen Mann entblössen. Ihr

126

Leberfleck ist so einmalig wie eine Tätowierung. Falls die Ränder nicht scharf abgegrenzt sind, sollten Sie allerdings einen Dermatologen aufsuchen. Da helfen keine Gebete mehr. Aber dem Richter ist die Farbe Ihres Schwanzes egal. Er soll auffallend hässlich sein und gekrümmt wie ein Bischofsstab. Dafür hat er beinahe die Masse eines Eselspenis. Für ein derart monströses Ding bräuchten Sie eigentlich einen Waffenschein. Sie sollten sich schämen. Und mit diesem Monstrum haben Sie den damals minderjährigen Juan Pérez vergewaltigt? Er war noch ein Kind, Hochwürden! Was sagt der liebe Gott dazu? Hat er zugeschaut und sich dabei einen runtergeholt? Oder war er gerade in Urlaub?«

»Pendejo!«, schrie der Bischof und sprang von seinem Stuhl auf, »Sie wissen nicht, mit wem Sie sich anlegen!«

»Pendejo?«, fragte Wilson, »ohne Untertitel kann ich Sie schlecht verstehen.«

»El cabrón! Sie mieser kleiner Erpresser!«

»Was für ein hässliches Wort, Hochwürden, ich bin ein einfacher Geschäftsmann und versuche als Anwalt einem armen Jungen zu helfen.«

»Okay, 5000 Euro? Das ist der weltweite Standard.«

»Wir dachten eher an 250 000 Euro.«

»Vor ein paar Tagen waren es noch 100 000.«

»Die Inflation kennt kein Erbarmen, Hochwürden, morgen ist es bestimmt mehr.«

Degollado verwarf die Hände und gluckste hysterisch:

»Woher soll ich eine Viertelmillion nehmen?«

»Sie verdienen im Jahr 245000, um Dinge zu verkaufen,

die es gar nicht gibt. Stellen Sie sich vor, BMW verkauft Autos, die es gar nicht gibt und die Lufthansa verkauft Flüge zu Destinationen, die auf keiner Landkarte vermerkt sind. Wer für

127

solche Fakenews 245000 im Jahr verdient, bezieht einen fürstlichen Lohn.«

»Damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt«.

»Die Frau von der Tankstelle verdient diese Summe in zehn Jahren, obwohl sie im Gegensatz zu Ihnen reale Dinge verkauft, Hüttenkäse, Chips und Dosenbier.«

»Ich habe Unkosten, Miete, Köchin, Sekretär, Chauffeur …«

»Das alles bezahlt der Staat beziehungsweise die Verkäuferin an der Kasse mit ihren Kirchensteuern.«

Degollado schwieg eine Weile.

»Wahrscheinlich bitten Sie gerade den Heiligen Geist um Erleuchtung, aber wenn ich kurz unterbrechen darf …«

Plötzlich wirkte er furchtlos und entschlossen: »Ich werde zur Polizei gehen …«

»Das ist eine gute Idee, denn bei einer Selbstanzeige erhält man Rabatt. Statt 12 Jahre nur noch zehn. Aber zuvor geht Ihr Pimmel auf Tournee, Fotoshooting bei der Untersuchungsbehörde, Demos vor dem Gerichtssaal …«

»Wurde Kardinal Georgette Pell in Australien etwa verurteilt?«, stiess er hervor.

»Ja, er wurde zu sechs Jahren verurteilt.«

»Davon hat er dreizehn Monate abgesessen, darauf wurde er vom obersten Gericht in Brisbane freigesprochen. Also, packen Sie ihr Handy ein und machen Sie, dass Sie von hier verschwinden.«

Wilson blieb sitzen: »In Brisbane gab es kein Beweisvideo, in Ihrem Fall ist die Beweislage eine ganz andere. Wir haben ein Video. Wir haben sogar zwei Videos. Aufnahmen aus Mexiko und eine Aufnahme von jetzt eben.«

128

Wilson zeigte auf die Brusttasche seines Hemdes. Darin steckte sein iPhone 13 mit dem Hofnarren auf dem Case, nur gerade das Kameraauge lugte hervor.

»Die Aufnahme läuft, seit ich Ihr Büro betreten habe.«

Der Bischof dachte fieberhaft nach. Wilson wollte behilflich sein: »Wurde der Kardinal Pell nach dem Freispruch wieder überall mit offenen Armen empfangen?«

Der Bischof schlug die Faust auf den Tisch. Er hyperventilierte, schaute erneut wild in alle Himmelsrichtungen und schüttelte unaufhörlich den Kopf, als könne er es nicht fassen, dass er mit dieser alten Geschichte erpresst wurde.

»Na? Wieder online mit Ihrem unsichtbaren Freund da oben?«

Hochwürden schwieg und presste die Lippen zusammen. Es hatte ihm die Sprache verschlagen.

»Herr Degollado, im Grunde genommen geht es um Mathematik. Wenn Sie verurteilt werden, verlieren Sie jährlich einen Lohn von 245000 Schweizer Franken. Unser kleiner Juan Pérez verliert gar nichts. Wenn Sie bezahlen, haben wir eine klassische Win-Win-Situation: Der kleine Juan erhält eine Viertelmillion und Sie erhalten weiterhin jedes Jahr eine Viertelmillion Lohn. Lehrt man auf dem Priesterseminar auch Mathematik oder nur Science-Fiction? Sie entscheiden jetzt, ob Sie weiterhin wie ein mittelalterlicher Fürst hier oben auf dem Felsen residieren oder ob Sie sich bis ans Ende Ihrer Tage in Somaliland verkriechen. Das ist durchaus eine Alternative. Die Alten dort unten sprechen noch Italienisch, die Warlords und islamistischen Terrorgruppen verstehen ein paar Brocken Englisch. Vielleicht können Sie bei den Piraten als Seelsorger anheuern. Aber wahrscheinlich werden diese Sie ausstopfen und als Galionsfigur an den Bug binden. Eine maritime Version von Jesus am Kreuz.«

129

Wilson erhob sich und verbeugte sich knapp: »Es ist Zeit, Busse zu tun, sprach der Herr. Also, setzen Sie Ihren Arsch in Bewegung und schicken Sie eine SMS, wenn das Geld bereit ist.«

Er nahm ein kleines Heft mit dem Titel Spe Salvi von einem Stapel, der auf dem Schreibtisch lag und notierte seine Telefonnummer auf das Cover. Der Bischof nahm das Büchlein und warf es demonstrativ in den Papierkorb. Drohend schaute er zu Wilson hoch und sagte leise, ein Mann müsse wissen, wann er zu weit gehe. Sagt Ihnen der Name Marcial Maciel Degollado etwas?«

»War Delgado nicht ein argentinischer Fussbalspieler?«

»Degollado! Marcial Maciel Degollado! Er war mein Onkel. In meinen Adern fliesst sein Blut, das Blut der Degollados. Nehmen Sie sich in Acht. Was mein Onkel einst gesät hat, ist zu einem kräftigen Baum herangewachsen. Schon mancher ist von seinen Ästen erschlagen worden. Sie werden in der Hölle schmoren.«

»Dann freue ich mich auf das Wiedersehen, Hochwürden.«

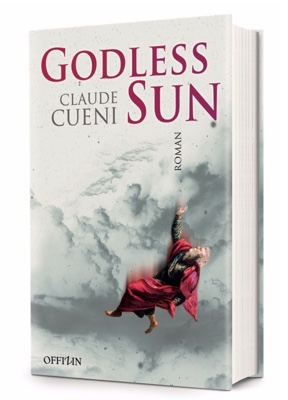

Mehr Textproben – Seiten 1-14: Lesen