«Mein Name ist Moe Green! Ich hab schon den Ersten umgebracht, als du noch in den Windeln lagst!» Die erste Folge der Trilogie «The Godfather» kam 1972 in die Kinos. Paramount hatte dem Schriftsteller Mario Puzo die Filmrechte an seinem gleichnamigen Roman für 12 500 US-Dollar abgekauft und den damals 31-jährigen Francis Ford Coppola mit einem Budget von sechs Millionen betraut. Der Film wurde mit Marlon Brando in der Hauptrolle ein Meilenstein der Filmgeschichte und spielte bis heute über eine Viertelmilliarde ein. Einige meinten, der Film sei «der beste Werbespot für die Mafia, der je gedreht wurde». Als kürzlich der Sarg des Mafiabosses Vittorio Casamonica in einer goldenen Kutsche durch die Strassen Roms geführt wurde, erschallte der Soundtrack «The Godfather» und empörte die italienische Presse.

«Mein Name ist Moe Green! Ich hab schon den Ersten umgebracht, als du noch in den Windeln lagst!» Die erste Folge der Trilogie «The Godfather» kam 1972 in die Kinos. Paramount hatte dem Schriftsteller Mario Puzo die Filmrechte an seinem gleichnamigen Roman für 12 500 US-Dollar abgekauft und den damals 31-jährigen Francis Ford Coppola mit einem Budget von sechs Millionen betraut. Der Film wurde mit Marlon Brando in der Hauptrolle ein Meilenstein der Filmgeschichte und spielte bis heute über eine Viertelmilliarde ein. Einige meinten, der Film sei «der beste Werbespot für die Mafia, der je gedreht wurde». Als kürzlich der Sarg des Mafiabosses Vittorio Casamonica in einer goldenen Kutsche durch die Strassen Roms geführt wurde, erschallte der Soundtrack «The Godfather» und empörte die italienische Presse.

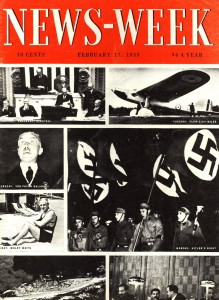

Einen «Bloody Sunday» erlebten auch 13 unbewaffnete Zivilisten, die bei einer Demonstration in Nordirland von britischen Fallschirmjägern erschossen wurden. Blutig gingen auch die Olympischen Sommerspiele in München zu Ende. Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation «Schwarzer September» hatten elf israelische Sportler des Olympia-Teams als Geiseln genommen und die Freilassung von 232 Palästinensern gefordert. Bei der versuchten Geiselbefreiung kamen alle Geiseln, fünf Terroristen und ein Polizist ums Leben.

Unblutig endete die Entführung eines Jumbo-Jets von Frankfurt in den Südjemen. Die arabischen Terroristen erhielten fünf Millionen Dollar Lösegeld und animierten weitere Terrorgruppen zu Flugzeugentführungen. In Deutschland wurden mit Andreas Baader und Ulrike Meinhof der Kopf der «Roten Armee Fraktion» verhaftet.

Doch das männliche Geschlecht interessierte sich mehr für das Magazin Playboy, das erstmals in einer deutschen Ausgabe auf den Markt kam, obwohl bereits die amerikanische Ausgabe nicht sehr textlastig war.

In den USA beherrschten Vietnamkrieg und Watergate-Affäre die Schlagzeilen. In Washington waren fünf Einbrecher beim Versuch verhaftet worden, in das Hauptquartier der Demokratischen Partei einzubrechen, um Abhörwanzen zu installieren und Dokumente zu fotografieren. Den anschliessenden Vertuschungsmanövern und Justizbehinderungen durch die Nixonregierung folgten weitere Enthüllungen: Illegale Parteispenden, Verkauf von Botschafterposten und Regierungsbeschlüssen, Steuerhinterziehungen des Präsidenten.

Die 70er-Jahre waren das sexuell freizügigste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, bis Aids 1981 der freien Liebe ein Ende setzte. Erotik dominierte auch die US-Charts des Jahres 1972: Chuck Berry besang sein «Ding-A-Ling», die britische Rockband The Sweet ihren «Little Willy», Neil Young war immer noch auf der Suche nach einem «Heart of Gold», während Gilbert O’Sullivan «Alone Again» war.

Die «Grenzen des Wachstums» war kein neuer Bestseller des damals populären Sexonkels und Bestsellerautors Oswalt Kolle über die erektile Dysfunktion, sondern ein Sachbuch des renommierten «Club of Rome». Führende Wissenschaftler aus 30 Ländern hatten ein düsteres Bild unserer Zukunft prognostiziert: Die Revolution von Internet und Mobiles hatten sie zwar nicht vorausgesehen, aber das Aufbrauchen der weltweiten Rohstoffe durch ungezügeltes Wirtschaftswachstum. Nebst Dürren biblischen Ausmasses, sollte auch die westliche Automobilindustrie durch japanische Billigimporte zerstört werden. Ein kleiner Trost war immerhin, dass wir im Jahre 2010 eh keinen Tropfen Erdöl mehr haben würden. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal getankt?

Claude Cueni ist Schriftsteller und lebt in Basel. www.cueni.ch

© Basler Zeitung, 25.9.15