Entgegen meiner bisherigen Absicht, werde ich vom 8. – 12. Oktober 2014, nicht in Frankfurt sein.

Author: Claude Cueni

Lucius Munatius Plancus

Lucius Munatius Plancus: Er war für mich bereits als Kind das eindrücklichste öffentliche Standbild in Basel: Der römische Feldherr, Konsul und Zensor diente während des Gallischen Krieges (54 v. Chr.) in Cäsars Armee als Legat. In dieser Funktion wird er auch in meinem Roman «Das Gold der Kelten» (ehemals «Cäsars Druide») verewigt.

Lucius Munatius Plancus steht im Innenhof des Basler Rathauses am Marktplatz.

Das Standbild entsprang teilweise der Fantasie des Strassburger Bildhauers Hans Michael, der es 1580 der Stadt schenkte. Als Dank für die Aufnahme ins Basler Bürgerrecht. Reine Fantasie ist auch die Meinung, Lucius Munatius Plancus sei der Stadtgründer der Stadt Basel gewesen. Der römische General ist vielmehr der Gründer des nahe gelegenen Augusta Raurika. Basel ist keltischen Ursprungs.

Die Fotografie ist von Hans-Jörg Walter, Zürich, der mir freundlicherweise die Genehemigung erteilte, sein Bild für die Seite «Impressum» zu nutzen. Er wollte dafür weder Euros noch Bitcoins, sondern ein signiertes Buch «Der Henker von Paris», worauf ich ihm gleich den Henker nach Zürich schickte. Aber ohne Guillotine.

Zu Tisch mit -minu: Claude Cueni

«Solange ich schreibe, sterbe ich nicht»

Irgendwie fühle ich mich unsicher. Wie begrüsst man einen Mann, der bereits totgesagt war? «Hello – welcome back»? Oder: «Schön, dich wiederzusehen …»

Ich stehe vor diesem eleganten Neubau in Allschwil. Schaue mich um. Und denke: «Wo hat er hier vier Mal die Asche seiner Frau umgebuddelt? … Ist doch alles nur Parkplatz. Und Beton?!»

Die Basler Freiheitsstatue

© Basler Zeitung; 08.09.2014

Kultur

Die Basler Freiheitsstatue

Strassburger Denkmal wird nächstes Jahr 120 Jahre alt: Zur Entstehung eines Monuments

Von Claude Cueni

Sie ist da und man sieht sie doch nicht. Man fährt jeden Morgen an ihr vorbei und achtet nur auf das Rotlicht. Schützend hält sie ein Schild über eine verzweifelte Frau und einige verstörte Kinder. Das tut sie schon seit 1895. Seit 119 Jahren trotzt sie nicht mehr den Preussen, sondern Luftverschmutzung und Temperaturschwankungen: die Helvetia im Strassburger Denkmal, das gegenwärtig restauriert wird und von einer Schutzplane umhüllt ist.

Das Denkmal stammt von Frédéric-Auguste Bartholdi (1834–1904). Der Bildhauer besuchte die Schulen in Paris. Zur gleichen Zeit studierte ein anderer Junge im Internat vis-à-vis: Gustave Bönickhausen dit Eiffel, der später seinen Namen in Gustave Eiffel abänderte, um wegen der deutsch-französischen Spannungen die Akzeptanz für seinen geplanten Turm zu erhöhen.

Beide reisten, wie es damals für Künstler üblich war, nicht mehr nach Italien, sondern in den Orient, und liessen sich inspirieren. Beim Anblick der monumentalen Pyramiden und der gewaltigen Sphinx erwachte in ihnen der Ehrgeiz, Gigantisches zu erschaffen und dadurch Unsterblichkeit zu erlangen. Im Gegensatz zu den meisten Künstlern des 19. Jahrhunderts brachten sie nicht die Syphilis (maladie franÇaise) nach Hause, sondern pralle Skizzenblöcke, Zeichnungen und erste Fotografien.

Gegensätzliche Charaktere

Während Gustave Eiffel zum genialen Ingenieur, zum Eisenmagier avancierte, verlor sich Bartholdi in gigantische Projekte: Einen neuen Koloss von Rhodos wollte er de Lesseps für die Eröffnung des Suezkanals verkaufen. Die zahlreichen Entwürfe einer Beduinin, die mit ihrer Fackel die Welt erleuchtet, sind noch heute im Geburtshaus von Bartholdi, dem heutigen Museum Bartholdi in Colmar, zu besichtigen.

Eiffel und Bartholdi wurden Rivalen. Eiffel war der Nachfahre einer Dynastie von sieben Generationen von Tapezierern. Er wollte nicht verkleiden, sondern freilegen, damit die nackte Ingenieurskunst zum Vorschein kam. Bartholdi, der Besessene mit italienischen Wurzeln, wollte Patriotismus in Stein hauen, die Herzen der Menschen berühren, aber vor allem das Herz seiner Mutter. Gegensätzlicher hätten die beiden Charaktere nicht sein können, doch die Freimaurerloge Grand Orient de France zwang sie schliesslich zur Zusammenarbeit an der Freiheitsstatue, denn für das innere Gerüst brauchte Bartholdi den besten Ingenieur der damaligen Zeit.

Der plötzliche Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870 unterbrach ihre Karrieren. Die fehlerhafte und gekürzte Übersetzung einer Depesche hatte den gekränkten Kaiser Napoleon veranlasst, den Preussen den Krieg zu erklären. Bartholdi, der heissblütige Patriot, zog in den Krieg.

Die Preussen setzten den Strassburgern übel zu und erweckten das Mitleid der Schweizer. Abordnungen aus Basel, Bern und Zürich erbarmten sich ihrer und erhielten nach zähen Verhandlungen von der badischen Regierung die Erlaubnis, 1400 Frauen, Kinder und Greise aus der schwer belagerten Stadt, in die Schweiz zu bringen. Der Baron Hervé de Gruyer, ein glühender Strassburger Patriot, wollte der Schweiz später aus Dankbarkeit ein Denkmal schenken.

1895 war es so weit. Bartholdi war mit seiner Freiheitsstatue weltberühmt geworden und sein Konterfei zierte selbst Wein- und Käseetiketten in den New Yorker Spirituosenläden. Gustave Eiffel hatte gegen den Widerstand von tout Paris seinen Eisenturm pünktlich zur Weltausstellung fertiggestellt, obwohl ihn einige für die Phallus-Fantasien eines narzistisch Verhaltensgestörten hielten. Sogar Victor Hugo und Émile Zola unterschrieben die Petition, die in ganzseitigen Inseraten publiziert wurde; der Turm sei die «Kathedrale der Alteisenhändler», Alexandre Dumas attestierte diesem Eisenskelett, das sich «wie der Tod über Paris erhob», gar eine «frappierende Hässlichkeit». Eiffel wagte sich an ein noch grösseres Projekt, den Panamakanal, doch die Malariamücken brachten ihn zu Fall, ein gigantischer Finanzskandal vor Gericht, und dann krachte auch noch die von ihm konstruierte Brücke in Münchenstein in die Birs und riss 73 Menschen in den Tod.

Auch das Strassburger Denkmal war keine einfache Geburt. In einem Rapport vom September 1891, an die federführende Fachkommission des Innendepartementes, wird festgehalten, dass «die Figuren Anlass zu gewissen Beobachtungen» geben. Kein Detail ist zu klein, um nicht erörtert zu werden. Bemängelt wird u. a. dass die Körperhaltung des Kindes zu sehr der Körperhaltung des Engels gleicht, die einen wollen ein Knie ändern, die andern eine Fussstellung, Bartholdi war bestimmt nicht zu beneiden. Aber wie üblich hat Bartholdi das Projekt zu Ende gebracht.

Das Strassburger Denkmal steht immer noch auf dem Centralbahnplatz beim Bahnhof SBB. Die Figurengruppe stellt eine Frau mit Kindern dar, die von einem Engel und einer Helvetia beschützt werden. Doch die Frauenstatuen sind bei Bartholdi nie, was sie vorgeben zu sein. Die Helvetia ist ein weiterer Avatar der Göttin Minerva- Athena, eine abgewandelte Kopie der ersten Entwürfe der Freiheitstatue.

Das Strassburger Denkmal aus Carrara-Marmor, das Bartholdi damals für rund 125.00 Francs in Rechnung stellte, wird bis Ende Oktober für 300 000 Franken restauriert.

Denkmäler sind manchmal beliebt, manchmal nicht, oft sind sie anfangs umstritten oder gar unerwünscht (wie die Freiheitsstatue) oder gar verhasst (wie der Eiffelturm), dann mutieren sie zum Wahrzeichen einer Stadt, eines Landes oder gar zu einem Symbol.

Das Strassburger Denkmal steht für die zweite Hälfte des zweiten 19. Jahrhunderts, für die atemberaubende Epoche der Gründerzeit, dem Zeitalter der Beschleunigung, als Eisenbahnen die Pferdekutschen ablösten, als Telegrafieren bis zu den Goldgräbern in Klondike möglich wurde; es ist die Epoche der zahlreichen bekannten Unbekannten: Der Reisekofferhersteller Louis Vuitton lässt sich von Gustave Eiffel Stahlträger für seinen ersten Laden in Paris bauen, Flaubert schreibt «Emile Bovary», US-Präsident Ulysses Grant besucht Bartholdis Pariser Atelier, Detektiv Allan Pinkerton («We never sleep») gründet die weltweit grösste Privatdetektei, Marx und Engels schreiben gegen das Elend in den Fabriken an. Es ist die Epoche des überbordenden Enthusiasmus, der bahnbrechenden Erfindungen wie Grammofon, Dynamit, Telefon, Glühbirne und Repetiergewehr. Die Begeisterung für neue Technologien kennt kaum Grenzen, Europa ist im Aufbruch, es entstehen die ersten grossen Industriedynastien.

Eine gewaltige Epoche

Es ist die Epoche des rücksichtslosen Kolonialismus in einer zunehmend vernetzten Welt, es ist die Tragödie des gnadenlosen 14-Stunden-Tags in stickigen Fabrikhallen, der Aufstieg Amerikas, der Untergang Englands und von Bismarcks Staatsräson. Im Zuge der industriellen Revolution entsteht ein neuer Realismus in der Literatur, Mary Shelley erschafft «Frankenstein», Jules Verne taucht 20 000 Meter tief ins Meer. Wir erleben die letzten grossen Typhus- und Cholera-Epidemien, ein Jahrhundert voller Finanz- und Weltwirtschaftskrisen. Der neue Goldstandard befeuert den Goldrausch in Alaska und mit der Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges von 1870, ziehen unheilvolle Wolken am Himmel auf. Es ist die Geburt des Nationalismus, der das nächste Jahrhundert in Flammen setzen wird.

Das Strassburger Denkmal ist nicht einfach ein Klotz aus Carrara-Marmor, es ist die Erinnerung an eine gewaltige Epoche, an einen grossen Künstler und an eine hilfsbereite Stadt.

Und wäre Bartholdi noch am Leben, wer weiss, ob er dem Bundesrat nicht vorschlagen würde, auf einem unserer Berge eine monumentale Statue zu errichten, eine sitzende Helvetia. Dass er uns erneut eine seiner Liberty-Modelle unterjubeln würde, für die angeblich seine vergötterte Mutter Modell stand, sollte uns nicht kümmern. Wir sollten uns anhören, wieso das nicht möglich ist und es dann trotzdem versuchen.

Claude Cueni,

Schriftsteller. Zuletzt erschienen im Wörterseh Verlag «Script Avenue».

www.cueni.ch

Marketing vor 2000 Jahren

Die Skulpturhalle Basel hat ihre Ausstellung „Augustus, Macht, Moral, Marketing vor 2000 Jahren“ eröffnet. Als regelmässiger Besucher war ich neugierig auf „Marketing vor 2000“ Jahren. Doch ich war sehr enttäuscht, vielleicht waren auch meine Erwartungen zu hoch. Dass Statuen, Büsten, Reliefs und Münzen zur Propaganda dienten, ist hinlänglich bekannt. Gerade Münzen wären interessant gewesen, waren sie doch eine Form des Kurznachrichtendienstes, der sich über die Handelswege über alle Provinzen ausdehnten. Aber leider bietet die Ausstellung nichts Neues, die audiovisuellen Installationen sind wenig innovativ. Eindrücklich bleibt weiterhin die Dauerausstellung mit den überlebensgrossen Statuen. Gut gemacht ist der 78seitige Ausstellungskatalog, den man für fünf Franken erwerben kann.

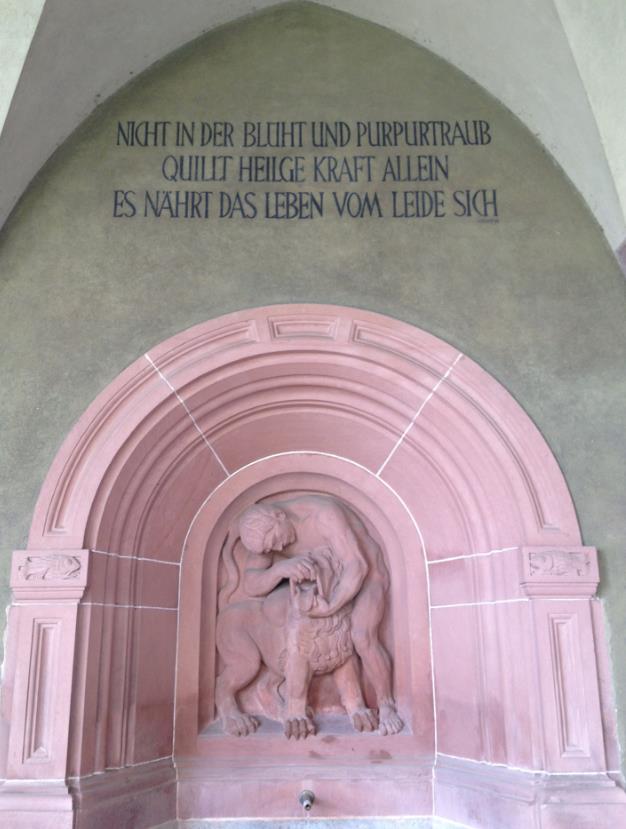

Es nährt das Leben auch vom Leide sich

Zum Tode von Klaus Zapf

«Freiheit ist: Nachts eine Weisswurst zu fressen und keiner fragt warum.»

In jungen Jahren besetzte der verhinderte Jus Student und Rudi Dutschke Freund leerstehende Häuser. Das brachte ihn auf die Idee, mit seinem museumsreifen Ford Transit linke Hausbesetzer zum Freundschaftstarif zum nächsten leerstehenden Haus zu chauffieren, denn er hatte begriffen, dass er ausser „Häuser besetzen“ nur eins beherrschte: Möbel packen.

Das 1975 gegründete Umzugsunternehmen ZAPF beschäftigt heute sechshundert Mitarbeiter in 14 Städten und gilt als eines der grössten Umzugsunternehmens Europas.

Der schrullige und humorvolle Selfmademillionär starb nun 61jährig an einem Herzinfarkt.

Zapf sagte einmal in einer Talkshow: «Freiheit ist, nachts zum Kühlschrank zu gehen, eine Fleischwurst zu fressen, und keiner fragt: Warum? Was ist los? Was machst du da? Solchen Fragen niemals ausgesetzt zu sein, sei das grösste Glück im Leben.»

Fluchtweg im Kopf

Glücklich, wer jetzt Ferien hat und den ganzen 640seitigen Wälzer am Stück verschlingen kann.

Mit diesem Roman hat sich der Basler Autor endgültig in die Riege der Neuen Klassiker geschrieben. Ein makelloses Buch!

Das Claude Cueni ein grossartiger Erzähler ist, hat er schon mehrfach bewiesen. Etwa mit «Das grosse Spiel», der Geschichte um den Erfinder des Papiergeldes, mit «Cäsars Druide» oder mit «Der Henker von Paris». Alles dicke, historische Schinken, an deren Ende man sich sehnlichst wünscht, es ginge noch Hunderte von Seiten weiter, so spannend und voller fantastischer Figuren sind die Romane.

Umringt von seinen Protagonisten.

Schweiz am Sonntag / Lifestyle / von Reinhold Hönle / 20. Juli 2014

Der durch seine historischen Romane bekannt gewordene Basler Autor Claude Cueni (58) lebt am liebsten zusammen mit den Figuren und Gegenständen seiner Romane.

Als uns Claude Cueni und seine philippinische Ehefrau Dina in ihre Vierzimmerwohnung in einem modernen Mehrfamilienhaus in Allschwil BL führen, staunen wir nicht schlecht: Wir sind nicht die einzigen Gäste! Im grosszügigen, mit der offenen Küche verbundenen Wohn- und Esszimmer sitzen bereits ein Kardinal und ein Höfling, dessen Gewand und Perücke aussehen, als wäre er dem Film «Gefährliche Liebschaften» entsprungen.