67 Blick »Gold kann man nicht drucken«

© Blick 24.7.2020 /

Ende des 17. Jahrhunderts war Frankreich bankrott. Der Sonnenkönig Louis XIV. hatte für seine Kriege fast alle Rohstoffe aufgebraucht, es gab kaum noch Metalle, um Münzen zu prägen. Die Wirtschaft brach zusammen und die Bevölkerung hungerte.

Nach seinem Tod übernahm der lasterhafte Duc d’Orléans im Namen des noch unmündigen Ludwig XV. vorübergehend die Regentschaft und begeisterte sich für die Finanztheorien des schottischen Mathematikgenies und Womanizers John Law. Dieser war nach einem tödlich verlaufenen Duell nach Paris geflüchtet und erläuterte nun an den Spieltischen der High Society seine Theorie, wonach nur Geld aus Papier Frankreich retten könne. Das klang irre, denn damals entsprach der Wert einer Münze genau dem Wert des Metalls, das in dieser Münze steckt. Und nun sollte bedrucktes Papier einen Wert haben?

Der Duc erlaubte John Law, seine Theorie in der Praxis zu testen. Das Experiment gelang. Die Wirtschaft wurde mit Unmengen Papiergeld angekurbelt, der Handel florierte, die Börse boomte, aus ganz Europa kamen Menschen, um am Wirtschaftswunder teilzunehmen. Doch als der Duc heimlich die Druckerpresse anwarf, galoppierte die Inflation davon, und wer es sich leisten konnte, rettete sich in Gold. Bis es verboten wurde.

In den USA durften bis 1971 nur Dollarnoten gedruckt werden, deren Gegenwert in Staatsgold hinterlegt war. Um den Vietnamkrieg zu finanzieren, hob Richard Nixon den Goldstandard auf und warf die Druckerpresse an. Der private Goldbesitz blieb bis 1974 verboten.

Ungenügend gedecktes Papiergeld ist mittlerweile Standard. Wenn Politiker vor der Wahl Versprechungen machen, die gar nicht finanzierbar sind, und nach der Wahl die einfache Regel missachten, wonach man weniger ausgeben als einnehmen soll, flüchten die Menschen in Gold. Denn «Gold beschützt Eigentumsrechte». Das schrieb Alan Greenspan 1987. Nachdem er zum Vorsitzenden der US-Notenbank FED gewählt worden war, galt Gold plötzlich als «barbarisches Relikt».

Auch heute drucken Notenbanken Papiergeld wie Konfetti. Viele Menschen fürchten eine Weginflationierung der Schuldenberge und flüchten in Gold. Denn Gold kann man nicht drucken.

Sonntagszeitung: Furioser Thriller

Tages-Anzeiger / Sonntagszeitung / Berner Zeitung

– 19. Juli 2020 10:37

Literatur

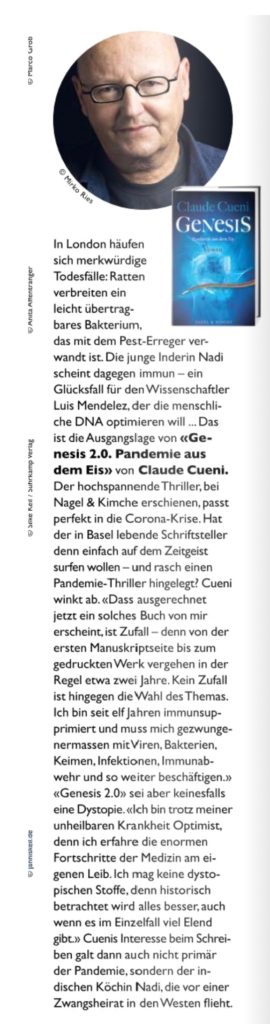

Neuer Roman von Claude Cueni

Wie die nächste Pandemie aussehen könnte

Claude Cueni hat noch vor Corona ein Szenario für eine globale Viruserkrankung gezeichnet. Und darüber einen furiosen Thriller geschrieben.

Rico Bandle

«Die grösste Gefahr, die der Menschheit droht, sind nicht Kriege, Meteoriteneinschläge, Klimawandel oder Negativzinsen, sondern eine Pandemie.» Wer das sagt, ist Luis C. Mendelez, ein umtriebiger Professor im neuen Roman von Claude Cueni, der in diesen Tagen herauskommt. Das Erstaunliche daran: der Schweizer Schriftsteller hatte das Buch schon vor der aktuellen Corona-Krise fertig geschrieben.

Mendelez will nichts weniger als die Menschheit vor dem Untergang retten. Und zwar, indem er den Leuten das Immunsystem von Ratten einpflanzt, dem resistentesten Säugetier auf unserem Planeten. Die Nager verbreiten zwar das Virus, erkranken aber selber nicht daran. Cueni macht aus diesem Stoff einen filmreifen, apokalyptischen Thriller, dessen Handlung rund um den Erdball führt – und erst noch hervorragend recherchiert ist.

Das Virus kommt per Schiff nach Europa

Erster Schauplatz ist die britische Antarktiskolonie Südgeorgien, wo eingeschleppte Ratten das Ökosystem zerstört haben. Die Rattenplage auf der Insel ist eine historische Tatsache, ebenso deren Bekämpfung durch Tonnen von Giftködern. Es war die bislang grösste Ratten-Ausrottung weltweit. Bloss: Bei Cueni überleben einige Exemplare, die Jahre später per Schiff nach Europa gelangen und im ohnehin schon rattendurchseuchten London eine Pandemie auslösen. Denn diese Nager tragen ein Virus in sich, das vom Tier zum Menschen übertragbar ist.

Cueni verwebt geschickt verschiedene Handlungsstränge. Da begegnen sich zum Beispiel der Besitzer der grössten Rattenbekämpfungsfirma Londons und eine der Zwangsheirat entflohene Inderin, die in ihrer Heimat Ratten darauf trainiert hatte, TNT und Tuberkulose aufzuspüren. Beide kommen mit Professor Mendelez in Kontakt, der besessen ist von der Idee, die DNA des Menschen zu optimieren. «Hier geht es nicht um Ethik, es geht ums Überleben der menschlichen Rasse», verkündet er. Skrupellos arbeitet er seinem angeblich so hehren Ziel entgegen.

Ob es ihm tatsächlich gelingt, mit der sogenannten CRISPR/Cas-Methode – auch sie ist keine Erfindung Cuenis – die Menschen gegen künftige Pandemien immun zu machen, sei hier nicht verraten. Der Weg dorthin jedenfalls ist so spannend, dass man das Buch kaum aus der Hand legen kann.

Blick: Brandaktueller Pandemie-Thriller

blick.ch – 17. Juli 2020 22:55

von Claude Cueni

Im Jahr 1775 erreichte der englische Seefahrer James Cook die kalte, unwirtliche subantarktische Inselgruppe Südgeorgien. An Bord waren Kartografen, Abenteurer, Matrosen – und Ratten. Die Männer nahmen die Inseln im Südatlantik für ihren König Georg III. in Besitz und zogen weiter. Die Ratten blieben.

Damals lebten bis zu 100 Millionen Vögel auf den Inseln. Zweihundert Jahre später waren neunzig Prozent ausgerottet. Ratten hatten Küken, Eier und oft auch erwachsene Vögel gefressen und sich explosionsartig vermehrt. Deshalb beschlossen Artenschützer, das einstige Vogelparadies zu retten. Ab 2011 warfen sie mit Helikoptern 200 Tonnen Giftköder über den Inseln ab. Sieben Jahre später sandte man zu Kontrollzwecken Spürhunde aus: Auf Südgeorgien gab es keine Ratten mehr.

«Zombieviren» im Schmelzwasser

Diese Berichte weckten damals mein Interesse, und ich begann, Material für einen möglichen Roman zu sammeln. Ich las Studien über das klimabedingte Abschmelzen der Permafrostböden. Im Schmelzwasser schwimmen Mikroben, die jahrhundertelang im Eis gefangen waren. Biologen fanden in siebenhundert Jahre altem Karibu-Kot Viren, die sie im Labor wiederbeleben konnten. Selbst in dreissigtausend Jahre alten Bohrkernen wurden sie fündig. Wissenschaftler warnten vor sogenannten «Zombieviren und -bakterien».

Covid-19 war noch kein Thema, aber wir hatten Sars und die Vogel- und Schweinegrippe erlebt und wussten, dass elf Prozent aller Nagetiere Infekte auf den Menschen übertragen können. Allein in Rattenflöhen nisten über hundert verschiedene Krankheitserreger.

Ich überlegte: Was wäre, wenn Nachfahren der Cook-Ratten sich infizierten und auf dem gleichen Weg, auf dem ihre Vorfahren gekommen waren, nach England zurückkehrten?

Ratten überall

In den letzten Jahren häuften sich Berichte über Rattenplagen in Metropolen. Ratten sind Kulturfolger. Dort, wo sich Menschen niederlassen, bauen auch Ratten ihre Nester. Denn Menschen lassen ihren Dreck überall liegen und bieten den kleinen Nagern täglich ein Festmahl. Schon deshalb müsste Littering mit empfindlichen Geldbussen bestraft werden. In fast allen Grossstädten ermöglichen verdichtetes Bauen und Klimaerwärmung auch schwächeren Nagern das Überleben. Ratten sind schlau und gut organisiert. Sie besitzen eines der besten Immunsysteme. Selbst auf dem Reaktorgelände von Tschernobyl haben sie überlebt.

Der Mensch ist weniger robust. Über Rattenflöhe kann er sich mit dem Pestbakterium Yersinia pestis infizieren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) registriert pro Jahr etwa dreitausend Pestfälle, meistens in Afrika, neuerdings auch in der Mongolei. Bei einem bakteriellen Infekt hilft Antibiotika. Bisher war das so. Aber allmählich entwickeln wir Resistenzen, weil die Industrie den Nutztieren vorsorglich Antibiotika verabreicht, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken, wenn sie auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Gelangt ein Bakterium in die menschliche Lunge, kann sich der Erreger via Tröpfcheninfusion verbreiten wie ein Grippevirus.

Pandemien gefährlicher als Klimaerwärmung

Waren all diese Informationen geeignet, um einen Thriller zu schreiben? Vielleicht, aber ich hatte kein Interesse, eine negative Utopie zu entwickeln. Als Teenager mochte ich solche Stoffe, aber heute bin ich eher Optimist, weil ich die enormen Fortschritte in der Medizin am eigenen Leib erfahre. Global betrachtet geht es der Menschheit wesentlich besser als vor fünfzig Jahren. Mein Agent riet mir: Entscheide dich entweder für Science-Fiction oder für eine Fiktion nahe an der Realität.

Ich entschied mich für Letzteres und las Studienberichte, die darlegten, wie man zukünftige Pandemien in den Griff kriegen könnte. Der Molekularbiologie George M. Church inspirierte mich zur Romanfigur Luis Mendelez, die behauptet, dass nicht Meteoriteneinschläge, Erdbeben, Klimaerwärmung oder Negativzinsen das grösste Problem der Menschheit sind, sondern zukünftige Pandemien. Pandemien aus dem Eis?

Allmählich erkannte ich die Umrisse einer möglichen Story. Aber entscheidend sind nicht die Themen, sondern die Hauptfiguren und ihre Widersacher. Nur wenn man die Helden mag, macht man sich Sorgen um sie. Und das ist das A und O jeder Geschichte. Helden müssen nicht perfekt sein, wir sind es auch nicht.

Manuskript fertig, als niemand etwas ahnte

Ich machte eine junge indische Köchin zur Hauptfigur: Nadi. Sie flieht vor einer Zwangsheirat nach London. In ihrer Kammer freundet sie sich mit einer Albino-Ratte an. Sie kann gut mit Ratten. Da sie unter der Einsamkeit leidet, habe ich ihr Hank geschickt. Doch Hank entpuppt sich als Schlitzohr. Nadi verdankt ihm einiges, aber manchmal hat sie allen Grund, ihn zu hassen. Der Roman erzählt die Geschichte von Nadi vor dem Hintergrund einer Pandemie. Sie hat einen beschwerlichen Weg vor sich. Über dreihundert Seiten weit. Der Weg ist die Story.

Ende 2017 hatte ich mit dem Manuskript begonnen, im Oktober 2019 wurde es während der Frankfurter Buchmesse den Verlagen angeboten. Noch ahnte niemand, dass der Welt mit dem Coronavirus eine Pandemie bevorstand.

Rohbau für die Fantasie

Meistens schreibe ich an zwei oder gar drei Romanen gleichzeitig und entscheide mich erst nach etwa 40 Seiten, welche Story das Casting gewinnt. Es kommt vor, dass Figuren wie Nadi über sich hinauswachsen und sich selbständig machen. Dann fange ich wieder von vorne an. Obwohl ich bereits den nächsten Roman beendet hatte, dachte ich mir immer noch Varianten für das letzte «Genesis»-Kapitel in Sierra Leone aus.

Wahrscheinlich findet jeder Roman seine Vollendung erst in den Händen der Leserinnen und Leser. Denn sie sind es, die mit ihrer Fantasie Landschaften ausmalen, Räume möblieren und den Figuren Gesichter geben. Ich liefere nur den Rohbau.

Claude Cueni, «Genesis – Pandemie aus dem Eis», Nagel & Kimche, 300 Seiten. Ab heute im Handel.

066 Blick »Ratte an Chilisauce«

«Ich habe zum Frühstück Rattenfrikassee (Rats en gibelone) genossen, und ich begreife nicht, wieso ich eine so vorzügliche Nahrung nicht gekannt habe», schrieb der Franzose Geoffroy Saint-Hilaire 1870. Der Pariser war Präsident einer zoologischen Gesellschaft, die Grosses im Schilde führte. Paris war von der preussischen Armee umzingelt. Es gab kein Entrinnen aus dem 82 Kilometer langen Belagerungsring. Die Viertelmillion Schafe im Bois de Boulogne waren bereits verspeist, auch Gepökeltes war aufgebraucht.

Deshalb setzte sich die erlesene Gesellschaft im November 1870 zu einer zehntägigen «Grande Bouffe» (grosses Fressen) an den Tisch und liess sich von den besten Pariser Köchen alles servieren, was in den Gassen frei herumlief: Hunde, Katzen und Ratten. Die Not diktierte das Menü.

In vielen Gegenden der Dritten Welt ist das heute noch so. Ratten gehören dort zum Speiseplan wie bei uns das Wiener Schnitzel. Im Süden Nigerias ernähren sich rund 70 Prozent der Bewohner von Rattenfleisch. In Kambodscha werden während der Saison täglich rund zwei Tonnen Ratten nach Vietnam exportiert. Dort ergab eine Umfrage, dass keiner der Arbeiter über die Gesundheitsrisiken Bescheid wusste. Im verarbeiteten Fleisch wurden krank machende Bakterien nachgewiesen.

Vor einigen Tagen warnte die Uno vor zukünftigen Pandemien, ausgelöst durch sogenannte Zoonosen, von Tier zu Mensch übertragbaren Infektionskrankheiten. Die mobile Gesellschaft beschleunigt die Verbreitung.

Doch selbst wenn es gelingen würde, alle Lebendtiermärkte in Asien und Afrika zu schliessen, sind zukünftige Pandemien kaum zu verhindern. Das klimabedingte Schmelzen der Permafrostböden hat bisher unbekannte Viren und Bakterien freigelegt, die teilweise nach Hunderten von Jahren immer noch infektiös waren. Vor vier Tagen meldete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, dass bei einem Patienten in der Inneren Mongolei erneut das Pestbakterium Yersinia pestis nachgewiesen wurde.

Einige Molekularbiologen glauben, dass man mit der Anwendung der Gen-Schere Crispr-Cas9 das menschliche Genom optimieren könnte, damit das Immunsystem so robust wird wie das der überlebenden Ratten in Tschernobyl.

Link zu Amazon: Alle Kolumnen 1 – 65 im Band »Claude Cuenis Geschichtskolumnen«,

erhältlich als eBook und Taschenbuch mit jeweils 60 ganzseitigen Farbbildern.

NZZ Der schöne Glanz des Extremismus

Von der spanischen Revolutionärin Dolores Ibárruri, genannt La Pasionaria, gibt es Hunderte Bilder: die Pasionaria beim Singen eines Arbeiterliedes, die Pasionaria mit Soldaten an der Front im Spanischen Bürgerkrieg, die Pasionaria mit gereckter Faust vor einer riesigen Menschenmasse. «¡No pasarán!», so scheint sie zu rufen, «sie werden nicht durchkommen!»

Dann gibt es aber auch noch andere Bilder der stets schwarz gekleideten Frau, die eher selten zu sehen, aber ebenso charakteristisch sind. Eines zeigt sie 1972 mit dem kommunistischen Diktator Nicolae Ceausescu, der Rumänien mit einer Mischung aus Grössenwahn und brutalsten Polizeistaatmethoden regierte. Ein anderes zeigt sie lächelnd mit ihrem Landsmann Ramón Mercader, der in den 1960er Jahren in Moskau im Exil lebte, als ordengeschmückter «Held der Sowjetunion».

Mercader war ebenfalls spanischer Kommunist, und seinen Orden hatte er sich verdient, indem er 1940 nach Mexiko reiste, um Josef Stalins altem Rivalen Leo Trotzki einen Eispickel in den Schädel zu rammen. Das war ganz im Sinne von Dolores Ibárruri. Schliesslich war die glühende Antifaschistin eine ebenso glühende Anhängerin des sowjetischen Diktators Josef Stalin, den sie als «Licht der Freiheit und der Gerechtigkeit» verehrte. Seine realen und imaginären Feinde dagegen betrachtete sie als faschistische Verräter, die «wie Raubtiere» ausgerottet werden müssten.

Mutige Kämpfer gegen das Böse, so lernen wir daraus, können böse Absichten haben. So banal diese Erkenntnis auch sein mag, so schwer ist sie für manche Leute zu akzeptieren. Dies besonders, wenn der Kampf gegen das Böse unter dem Titel «Antifaschismus» geführt wird, der derzeit wieder in aller Munde ist. So ist es innerhalb der Linken seit einigen Jahren Mode, Maifeiern und Reden mit Kampfparolen wie «Nie wieder Faschismus!» oder «¡No pasarán!» zu schmücken. Antifaschisten werden pauschal zu Helden erklärt, und seit dem mutmasslichen Mord an George Floyd ist es selbst für die brave SPD-Vorsitzende Saskia Esken Pflicht, sich «selbstverständlich» zum Antifaschismus zu bekennen.

Die Frage, wer und was damit alles gemeint ist, bleibt bei allem Pathos oft diffus. Mit echter Sorge hat der Antifa-Sprech denn auch nur zum Teil zu tun. Zwar entzündet er sich immer wieder an gefährlichen Bewegungen und Tendenzen, vom jahrelang verharmlosten rechtsextremen Terror über den völkischen Flügel der AfD bis zum faschistischen Revisionismus in Italien. Da der Kreis der Faschismusverdächtigen meist auffällig weit gefasst wird, geht es aber um viel mehr als um berechtigte Warnungen. Es geht um Koketterie, aber auch Identifikation mit einem alten Kampfmittel, dessen Patentante nicht umsonst Dolores Ibárruri heisst.

So ist es kaum Zufall, wenn SP-Politiker wie Cédric Wermuth ihre Reden wider den Kapitalismus, den Sexismus, den Rassismus, die SVP, Trump, Davos und die «liberale Elite» aus FDP und CVP mit Parolen wie «¡No pasarán!» und «Kein Fussbreit dem Faschismus!» spicken, um gleichzeitig an die Einheit der Linken zu appellieren. Oder wenn sich Jungsozialisten mit antifaschistischem Pathos mit Linksextremisten solidarisieren, die sich an Maos Roten Garden orientieren und Milchshake-Attacken auf SVP-Politiker als Akte heroischer Gegengewalt feiern.

Wichtig ist in dieser Weltsicht einzig, ob jemand gefühlsmässig der faschistischen Seite zugeordnet wird oder der antifaschistischen. Ob jemand Gewalt ablehnt und sich an demokratische Gepflogenheiten hält, spielt dagegen bei Freund wie Feind keine Rolle. Diese Logik passt bestens zur gegenwärtigen Woke-Kultur, die ihre Stärke gerne in Form von Shitstorms, Schnellurteilen und der Verehrung seltsamer Heiliger demonstriert. Sie gehört indes schon lange zum Wesen eines militanten Antifaschismus, der das demokratisch-kapitalistische «System» zu delegitimieren versucht, indem er möglichst viele Leute als Faschisten entlarvt. Ob Trump, die Polizei, die SVP oder sämtliche AfD-Mitglieder nach wissenschaftlichen Kriterien wirklich faschistisch sind (selbst politisch unverdächtige Historiker bezweifeln es), ist dabei egal. Denn wo ein neuer Faschismus droht, ist Gewalt legitim, und die Frage nach den wahren Zielen der Gewalttäter ist geradezu obszön.

Die Ursprünge dieses demokratiefeindlichen Antifaschismus gehen in die 1920er und die 1930er Jahre zurück, als der ehemalige Sozialist Benito Mussolini in Italien eine militaristische und rassistische Parteidiktatur errichtete, die in vielen Ländern Nachahmer und Bewunderer fand – namentlich in Deutschland. Für die extreme Linke, die sich in den kommunistischen Parteien sammelte, waren Hitler und Mussolini nur die aggressivsten Büttel des Finanzkapitals, das ihrer Meinung nach auch die Demokratie beherrschte. Folglich richtete sich ihr Kampf gegen den Faschismus von Anfang an gegen den Kapitalismus und die Demokratie, die wie 1917 in Sowjetrussland durch eine Parteidiktatur ersetzt werden sollte.

Der Kreis der potenziellen Faschisten war dabei von Anfang an beliebig erweiterbar. Das mussten zuerst die deutschen Sozialdemokraten erfahren, die von den Kommunisten als «Sozialfaschisten» diffamiert wurden. Die Logik dahinter: Weil die SPD den Kapitalismus de facto duldete, war sie laut Stalin der «objektiv linke Flügel des Faschismus».

Die Folgen dieser Fehldiagnose waren desaströs: Adolf Hitler kam 1933 auch dank der Spaltung der Linken an die Macht, Tausende Kommunisten und Sozialdemokraten wurden verhaftet und ermordet. Aus dieser Niederlage trugen die Kommunisten jedoch einen nachhaltigen moralischen Sieg davon. Da das europäische Bürgertum zum Teil offen mit Faschisten und Nazis sympathisierte, vermarkteten sie sich geschickt als einzige wahre antifaschistische Kraft, die Sozialdemokraten und liberale Nazigegner bestenfalls als Juniorpartner duldete. Mit Hitler, so schreibt der französische Sozialwissenschafter und Ex-Kommunist François Furet in seinem Werk «Das Ende der Illusion», erhielt Stalin endlich einen Feind nach Mass. Aufgrund ihres mit zahlreichen Opfern errungenen Prestiges bestimmten die Stalinisten nun nicht nur darüber, wer Antifaschist sein durfte (im Prinzip jeder, solange er die Kommunisten nicht kritisierte), sondern auch, wer Faschist war (im Prinzip jeder, der lästig war oder als Sündenbock gelegen kam).

Statt an der Frage, wofür und mit welchen Methoden die Kommunisten eigentlich kämpften, wurden sie nun laut Furet einzig an ihrer Gegnerschaft zu Hitler, Mussolini und Konsorten gemessen. Selbst liberale Bürger und Intellektuelle glaubten nach 1933, man habe es hier mit echten Verteidigern der Freiheit und der Demokratie zu tun – denn so verkündete es ja auch die stalinistische Propaganda. Das ist umso bemerkenswerter, als Stalin unter Applaus seiner internationalen KP-Anhängerschaft in den 1930er Jahren die schlimmsten Verbrechen verüben liess, die jene des «Dritten Reiches» zunächst weit übertrafen: durch Folter konstruierte Schauprozesse gegen «faschistische» Verschwörer, Massendeportationen, Mordjustiz in Hunderttausenden Fällen.

Genauso unerbittlich machte die Führungsriege der KP Spaniens um Dolores Ibárruri im Spanischen Bürgerkrieg (1936 bis 1939) Jagd auf Andersdenkende in den eigenen Reihen, die mithilfe des sowjetischen Geheimdienstes als faschistische Agenten verfolgt wurden. 1939 entlarvte Stalin den linksextremen Antifaschismus endgültig als Lügengebilde, indem er mit Adolf Hitler einen Pakt zur Aufteilung Europas besiegelte. Weil Hitler diesen Pakt 1941 brach und von der Sowjetunion unter enormen Opfern besiegt wurde, lebte der Antifaschismus stalinistischer Prägung nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch wieder auf, mit einem Glanz, der bis heute nachwirkt. Zumal sich Politiker, Journalisten und selbst Wissenschafter gerne blenden lassen: Während der Antikommunismus gemeinhin als böse gilt, weil ihn übereifrige Bürgerliche und rechte Militärregime dazu missbrauchten, um gegen Andersdenkende aller Art vorzugehen, sieht man im Antifaschismus nur das Gute. Dies, obwohl er sich auch nach dem Krieg erneut in seiner vollen Widersprüchlichkeit entfaltete.

So lobte die Philosophin Susan Neiman kürzlich in der «NZZ am Sonntag» ausgiebig den Nachkriegs-Antifaschismus in Deutschland, der in der DDR «von oben» und in der BRD «von unten» gekommen sei, aber allemal «wünschenswert» gewesen sei. Als ob es hüben wie drüben nur um die Aufdeckung alter und neuer Nazi-Netzwerke gegangen wäre. In Wahrheit liessen Stasi-Chef Erich Mielke und seine Genossen im Namen des Antifaschismus Tausende demokratische Gegner einsperren, Volksaufstände niederknüppeln und einen «antifaschistischen Schutzwall» bauen, der als «Mauer» bekannt ist. Auch westdeutsche Berufsrevolutionäre witterten überall Faschisten, die Gewalt und Terror rechtfertigen sollten – unter anderem gegen Holocaust-Überlebende, die kollektiv für die «faschistische» Politik Israels büssen sollten.

All das waren keine Betriebsunfälle, sondern logische Konsequenzen einer überdrehten Ideologie, die sich jederzeit gegen jeden richten kann. Gleichwohl wird heute kaum jemand misstrauisch, wenn DDR-Nostalgiker, alte Stalinisten, Vermummte und jungsozialistische Eiferer an Demos verkünden, Faschismus sei «keine Meinung, sondern ein Verbrechen». Es klingt ja erst einmal gut, weshalb die Medien lieber von «bunten Protesten» berichten, als sich mit der Ideologie hinter solchen Parolen zu befassen.

Und während Hitler-Bezwinger Churchill und andere Ikonen derzeit postum für ihre Sünden büssen müssen, wird Dolores Ibárruri bis heute als Grande Dame des Antifaschismus verklärt, als Demokratin, deren Verstrickungen in den Stalinismus höchstens anzutönen oder als vorübergehendes Problem zu betrachten sind. Für manche Jungsozialistinnen ist sie gar ein Vorbild, das die Linke «einen» wollte. Auf die Idee, das berühmte Denkmal der Pasionaria in Glasgow mit Warnhinweisen zu versehen, ist die Generation Woke dagegen noch nicht gekommen.

«¡No pasarán!»: Im Spanischen Bürgerkrieg richtete sich dieser Schlachtruf gegen Faschisten und gegen alle möglichen Feinde.

065 Blick »Schwarze Sklaven, weisse Sklaven«

«Der König dieses Gebietes hält eine grosse Zahl von Sklaven und Konkubinen.» So berichtet der Geograf Leo Africanus 1510 über seinen Besuch in der afrikanischen Stadt Gao. Ihren kometenhaften Aufstieg verdankte die Hauptstadt des Songhai-Reichs der geografischen Lage am östlichen Nigerbogen und dem Import von Pferden, Waffen und Salz aus Nordafrika. Bezahlt wurde mit Gold und schwarzen Sklaven, die von schwarzen Jägern eingefangen wurden.

Araber versklavten Europäer

Anmerkungen 01 zu »Genesis«

Der US-amerikanische Molekularbiologe George M. Church hat mich vor zwei Jahren zur Romanfigur »Mendelez« inspiriert. Er gehört zu den Pionieren der Genom-Forschung und entwickelte Techniken zur DNA-Sequenzierung.

Die Hauptfigur des Romans »Genesis« ist jedoch eine junge indische Köchin, die vor einer Zwangsheirat nach London flüchtet.

Gestern publizierte Focus ein Interview mit George M. Church. Hier ein Auszug, am Ende der Link zum vollständigen Interview:

FOCUS: Ihr Labor zählt zu den Pionieren bei der Genschere Crispr/Cas9. Könnte jemand in absehbarer Zeiteinen Nobelpreis dafür erhalten?

Church: Den gab es kürzlich für das Genome Editing, das die DNA von Pflanzen, Tieren und Menschen zielgerichtet verändert. Dazu dient auch Crispr/Cas9. Ich glaube nicht, dass in einem so kleinen Abstand ein Nobelpreis für eine Sache aus demselben Bereich verliehen wird.

FOCUS: Sie arbeiten daran mit, das ausgestorbene Mammut in arktischen Regionen wiederauferstehenzu lassen. Worin liegt der Sinn dieses Vorhabens?

Church: Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir tun. Aber ich selbst habe aus Sibirien Proben von sechs eingefrorenen, 43.000 Jahre alten Mammuts mitgebracht und ausgewertet. Die entscheidenden Gene überführen wir in asiatische Elefanten. Sie sind sehr eng mit Mammuts verwandt. Wenn deren Nachkommen auf dem Tundraboden grasen, verwandelt er sich langsam in jene Graslandschaft zurück, die er früher war. Diese Bodenbedeckung bindet deutlich mehr Kohlendioxid.

FOCUS: Das Ganze ist ein Klimaschutzprojekt?

Church: Zu 99 Prozent, ja. Vielleicht rechnetes sich das eines Tages auch ökonomisch.

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/kampf-gegen-pandemie-samstag_id_12113697.html

064 Blick »Geliebte Monster«

©Blick 12.6.2020

«Gorilla, eine Negerin entführend» nannte Emmanuel Frémiet (1824–1910) seine Bronzefigur, die er für die Ausstellung im Pariser Salon einreichte. Die Jury war schockiert. Im gleichen Jahr hatte bereits der Naturforscher Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie die Gemüter erhitzt. Die Preisrichter hielten sich an die damalige Political Correctness und verbannten den Gorilla hinter einen Vorhang. Die «erzieherische Massnahme» war erfolgreich. Frémiet erschuf zwar erneut einen Affen, gab ihm aber eine weisse Frau zum Frühstück und nannte das Werk «Gorilla, eine Frau entführend». Er erhielt dafür prompt die Ehrenmedaille.

Frémiets bronzener Affe inspirierte zahlreiche Autoren. Kein Geringerer als Edgar Wallace schrieb ein Drehbuch mit dem Arbeitstitel «Die Bestie». Er verstarb noch vor dem Happy End. Überlebt hat nur die Legende, er habe das erste Film-Monster erschaffen.

Das eigentliche Original entstand 1933, «King Kong und die weisse Frau», damals der bis anhin erfolgreichste Kinostart. Da Produzenten zur Risikominimierung gerne auf Fortsetzungen und Neuverfilmungen setzen, gibt es für Monster kein Verfallsdatum. Aber Konkurrenten. Sie sind etwas kleiner, unsichtbar und nisten sich als blinde Passagiere im Organismus von Millionen Menschen ein. Solche Horrorszenarien sind beliebt, deshalb stürmen heute selbst alte Pandemie-Filme wieder die Top Ten der Streamingdienste.

In «Outbreak»(1995) stammte das Virus von Affen und wurde nicht in Wuhan, sondern in einem US-amerikanischen Labor weiterentwickelt. Auch in Danny Boyles «28 Days Later» (2002) sprang ein Affen-Virus auf den Menschen über und infizierte ihn mit «Wut».

In den letzten Monaten brauchte es keinen Infekt, um Menschen in Wutbürger zu verwandeln. Die einen sorgten sich um Lohneinbussen oder Jobverlust, andere hatten in ihrer Jugend nie gelernt, Einschränkungen zu akzeptieren, und nannten die Quarantäne «Isolationshaft», während sie mit einer Tüte Popcorn «Godzilla II» schauten.

Ende Jahr soll King Kong gegen Godzilla antreten. Falls die beiden keine halbe Milliarde Dollar einspielen, werden sie frühzeitig pensioniert. Als Nachfolger empfehlen sich Dinosaurier und Covid-20.

© 2020 NZZ: Corona-Krise in 5 Episoden

Der Koch, sein Chef und das Virus:

Hat der Bundesrat in der Krise auf die richtigen Experten gehört?

Hat die Schweiz zu spät und zu heftig reagiert?

Die Corona-Krise in fünf Episoden.

Von Stefan Bühler, Anja Burri, Michael Furger, Lukas Häuptli, Peter Hossli, Theres Lüthi, Franziska Pfister, Rafaela Roth und Rahel Eisenring (Illustrationen)

06.06.2020, 21.00 Uhr

Die Schweiz in der Corona-Krise, das könne man mit einem Flugzeug vergleichen, sagt der Epidemiologe Marcel Salathé. Es gibt einen Defekt an Bord, die Maschine beginnt zu sinken. Die Passagiere spüren, dass etwas nicht stimmt. Aber die Piloten erklären über den Bordlautsprecher, alles sei in bester Ordnung. In Reihe 34 sitzen zwar ein paar Leute, die realisiert haben, was passiert, aber was sie sagen, gelangt nicht bis zu den Piloten ins Cockpit.

Salathé sagt zwar keine Namen, aber es ist klar, wen er meint: Einer der Passagiere in Reihe 34, die angeblich genau wussten, was passiert, ist er selbst. Und die Leute im Cockpit, die nicht hätten hören wollen, das sind für Salathé der Bundesrat und die Spitzen des Bundesamtes für Gesundheit, in erster Linie Daniel Koch, der Corona- Verantwortliche.

Wenn man die Geschichte der Krise in der Schweiz auf ein paar wenige Wahrheiten herunterbrechen will, dann ist eine davon der tiefe Graben zwischen den Epidemiologen an den Hochschulen und den Beamten in Bern. Beide Seiten sind davon überzeugt, dass die andere Seite die Situation falsch eingeschätzt hat. Das wäre an sich kein Problem, aber nach allem, was wir heute wissen, wurde die eine Seite von der Politik gehört und die andere nicht.

Die Abneigung des Praktikers Daniel Koch gegenüber den Wissenschaftern könnte ein zentraler Grund dafür gewesen sein, dass der Bundesrat lange zögerte und dann unser Land innert weniger Tage zum Stillstand bringen musste – mit all den negativen wirtschaftlichen Folgen, die wir wohl noch lange spüren werden.

Es war eine klassische Vollbremsung: Sie kam spät, und sie war stark. Wieso hat man nicht früher gebremst? Hätte man damit vielleicht den Lockdown verhindern können? Was passierte in den entscheidenden Tagen in den Konferenzsälen in Bern und den Sitzungszimmer der Grossbanken? Warum gab es zuerst keine Masken und nun Hunderte Millionen?

Wie Wissenschafter den Bundesrat zu warnen versuchten und an alten Seilschaften scheiterten.

Was auf die Welt und damit auf die Schweiz zukommen sollte, war schon früh ziemlich klar, genauer gesagt am 5. Januar. Die Weltgesundheitsorganisation WHO setzte eine Warnung ab: «Pneumonia of unknown cause – China». Sie wurde registriert sowohl im Bundesamt für Gesundheit in Köniz bei Bern als auch bei den Epidemiologen an den Universitäten.

Von diesem Moment an gibt es zwei verschiedene Verhaltensmuster: hier die Wissenschafter, die bald zum Schluss kommen, dass die Lage schnell sehr ernst werden könnte, dass das Virus sich weltweit ausbreiten würde, dass es viele Toten geben könnte. Dort die Bundesverwaltung und die Politik, die weitermachen wie gehabt, zum Beispiel die freisinnige Nationalratspräsidentin Isabelle Moret, die am 12. Januar zu einer fünftägigen Reise nach China aufbricht, um das 70-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zu China zu zelebrieren.

Moret jettet kreuz und quer durchs Land und reist am 17. Januar wieder zurück ans World Economic Forum nach Davos. Dort erzählt sie am Rande eines Empfangs, dass sie unter anderem einen Minister getroffen habe, der tags zuvor noch in Wuhan weilte. Sie erzählt es lachend, mit einem wohligen Gruseln, so scheint es. Der Ernst der Lage ist bei ihr noch nicht angekommen, so wenig wie bei fast allen anderen WEF-Teilnehmern.

Gesundheitsminister Alain Berset sagt in Davos zu einer allfälligen Corona-Pandemie: «Wir sind sehr gut vorbereitet.» Es ist der 22. Januar. Am nächsten Tag riegelt die chinesische Behörde die Millionenstadt Wuhan ab. Aus dem Bundesamt für Gesundheit heisst es erstmals, man sei «eher beunruhigt».

Wenige Tage später, am 29. Januar, spricht der Bundesrat in seiner Sitzung erstmals ausführlich über das Virus. Es hat sich bereits in 17 weitere Länder verbreitet und Europa erreicht: Frankreich meldet die ersten Fälle, Bayern verzeichnet einen ersten positiven Test. In Wuhan sind es rund 4500 Infizierte und über 106 Tote. Der Bundesrat berät Massnahmen für Gesundheitskontrollen an Flughäfen. Berset rapportiert die Aktivitäten des BAG: Man stehe in Kontakt mit den Kantonsärzten, Informationen für Einreisende aus China würden aufgeschaltet, eine Hotline eingerichtet. Danach folgt die erste Februarwoche, und Bundesbern verreist in die Sportferien.

Es ist die Zeit, in der die Situation zu eskalieren beginnt und die Erkenntnisse der Wissenschaft sich verfestigen. Die beiden Epidemiologen Christian Althaus und Julien Riou veröffentlichen am 30. Januar eine Studie im Wissenschaftsjournal «Eurosurveillance». Eine zentrale Erkenntnis darin: Das neue Virus hat das Potenzial, sich global auszubreiten. «Es war klar, dass es nicht gut ausschaut», sagt Althaus. Als ihm die Resultate vorliegen, verkauft er sein Aktienportfolio. Die Studie wird weltweit zitiert. Am gleichen Tag erklärt die WHO einen «Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit von internationaler Bedeutung». «Ab diesem Zeitpunkt hätte man in der Schweiz eine Task-Force zusammenstellen müssen», sagt Althaus heute. Doch im Bundeshaus passiert nichts. Die Bundesratssitzung fällt ferienhalber aus.

Unter den Wissenschaftern breitet sich Frustration aus. Man fragt sich, ob das BAG den Ernst der Lage begreift, ob dort epidemiologisches Wissen ausreichend vorhanden ist. Ob man überhaupt Interesse hat an einem Austausch mit der Wissenschaft. Tatsächlich spricht vieles dagegen. Christian Althaus meldet sich bereits im Januar mehrmals beim BAG und bietet Hilfe an. Er ruft Koch direkt an, mailt ihm seine Studie ein paar Tage vor der Veröffentlichung und schreibt, er könnte «beim Auftreten von Sekundärinfektionen in der Schweiz hilfreiche Informationen liefern».

Später schreibt er einen Brief an den Bundesrat. Koch wird später gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagen: «Herr Althaus hat nie versucht, mich zu kontaktieren, und hat nie beim BAG eine Warnung abgegeben.» Stattdessen sei er mit seinen Modellen sofort zu den Medien gegangen. Doch die E-Mails von Althaus liegen vor. Was Koch sagt, stimmt nicht.

Es scheint immer klarer: Der oberste Pandemieverantwortliche, 65- jährig und kurz vor der Pensionierung, will mit den jungen Epidemiologen nichts zu tun haben. Er ist davon überzeugt, dass ihre Forschung wenig bringt. Die Modelle von Althaus und seinen Kollegen hätten zu wenige Grundlagen für eine seriöse Voraussage und basierten auf unausgereiften Algorithmen, sagt er. Die theoretischen Ansätze der forschenden Wissenschaft taugten in der praktischen Umsetzung nicht.

Er und das BAG setzen auf andere Informationen. «Wir haben 30 Jahre Erfahrung mit Grippekurven. Wir wissen recht gut, welche Voraussagen man bei Epidemien machen kann.» Koch greift auf sein eigenes Netzwerk von Praktikern zurück. In engem Austausch mit ihm steht der Spitalinfektiologe Didier Pittet aus Genf. Auch er sieht der Pandemie gelassen entgegen. Am 26. Februar gibt er der Zeitung «Le Temps» ein Interview und sagt, er erwarte in der Schweiz «ein paar Einzelfälle». Es gebe keinen Grund, alarmiert zu sein. Zu diesem Zeitpunkt ist die Situation im Nachbarland Italien bereits ausser Kontrolle. Schulen, Museen und Universitäten sind geschlossen, ganze Gebiete unter Quarantäne.

Das BAG, so viel steht fest, schätzt in diesen ersten Wochen des Jahres 2020 die Gefahr völlig anders ein als die Epidemiologen und die WHO. Und die Behörde ist offenbar nicht bereit, die andere Seite anzuhören. Ein Verdacht drängt sich auf: Könnte es sein, dass der Bundesrat zu wenig umfassend informiert war? Dass er nur die Einschätzung seiner Beamten kannte, die sich auf ihre Erfahrung stützen? Und die Erkenntnisse der Epidemiologen drangen nicht bis ins Bundesratszimmer vor, obwohl zwei der wichtigsten nationalen Forschungsgremien dieses Landes von Epidemiologen präsidiert werden: der Forschungsrat des Nationalfonds mit Matthias Egger und die Akademien der Wissenschaften mit Marcel Tanner.

«Wie ist es möglich», sagt Salathé, «dass man sich eine hochkompetente und teure Wissenschaft leistet, aber in diesem entscheidenden Moment nicht auf sie zurückgreift?»

Für diese Vermutung spricht, dass während des Monats Februar, währenddessen die Schweiz ahnungslos Richtung Lockdown steuert, in Bundesbern nicht viel passiert. Als der Bundesrat nach den Skiferien wieder tagt, beschäftigt man sich mit Reise- und Handelseinschränkungen für China. Man beginnt mit Corona-Tests, es sind wenige, und sie fallen negativ aus. Äusseren Anlass zur Beunruhigung gibt es nicht. Auch die Lage im Ausland scheint unter Kontrolle, die Crypto-Affäre lenkt die Aufmerksamkeit weg von Corona.

Derweil schliesst sich aus Sicht der Wissenschafter ein Zeitfenster, währenddessen man den Lockdown hätte verhindern können. So sagt es jedenfalls Marcel Salathé. «Die Wahl zwischen dem Kollaps des Gesundheitswesens und dem Lockdown mit wirtschaftlichem Schaden wäre nicht nötig gewesen.» Es hätte für eine Zeitlang eine dritte Option gegeben, eine sanftere Bremsung, mehr Normalität, vielleicht ein Zustand wie heute.

«Die WHO hat sehr früh und sehr deutlich kommuniziert, dass man das kurze Zeitfenster nützen sollte, um sich auf einen Ausbruch vorzubereiten», sagt Althaus. «Ich fragte mich manchmal, ob die verantwortlichen Stellen in der Schweiz die Pressekonferenzen der WHO verfolgt haben.»

Zwei Fragen stellen sich: Was hätte man denn im Februar, als noch Zeit war, tun müssen, um die Vollbremsung zu verhindern? «Man hätte alles versuchen müssen, um die Übersicht über die Infektionsketten nicht zu verlieren», sagt Salathé. «Man hätte intensiver testen müssen. Dafür hätte aber der Bund die Versorgung mit Tests und Hygienemasken schon Ende Januar an die Hand nehmen müssen. Eine frühere Schliessung der Grenze, insbesondere zu Italien, hätte auch geholfen.»

Die zweite Frage lautet: Hätte man die Krise besser überstanden, wenn der Bund besser auf die Epidemiologen gehört hätte? Die Frage kann man nicht beantworten. Fest steht: Das wichtigste Ziel, nämlich zu verhindern, dass das Gesundheitswesen kollabiert, hat das BAG erreicht. Dazu kommt: Auch die Szenarien der Epidemiologen können danebenliegen – taten sie zum Teil. Aber das Problem ist, dass sie offenbar gar nicht beachtet wurden.

So entschliessen sich Althaus und Salathé, ihre Warnung öffentlich auszurufen. Es ist Ende Februar, als Althaus der NZZ ein vielbeachtetes Interview gibt. «Ich konnte nicht verstehen, dass man die Epidemie einfach auf uns zukommen liess, als ob nichts wäre. Darum habe ich mich dazu entschlossen.» Am 26. Februar erscheint das Interview. «Man muss nicht die halbe Schweiz unter Quarantäne stellen» lautet der Titel. Von anderen Medien wird vor allem die Zahl «30 000 Tote» aufgegriffen, welche die beiden NZZ-Journalisten als mögliches Szenario nennen und zu dem Althaus bemerkt: «Ein solches Worst-Case-Szenario ist nicht ausgeschlossen.»

Noch während das Interview für die Publikation vorbereitet wird, merkt man im Departement des Inneren von Alain Berset, dass sich die Welle nicht mehr verhindern lässt. Es ist der 25. Februar, der Tag, an dem der Bundesrat von den Ereignissen mitgerissen wird.

- Die Reaktion: Ein Flug nach Rom

Wie Alain Berset über den Alpen den Ernst der Lage erfasste und der Bundesrat von den Ereignissen mitgerissen wurde.

An diesem Dienstag, 25. Februar, um die Mittagszeit hebt in Bern- Belp der Bundesratsjet ab. An Bord: Gesundheitsminister Berset, zwei Kaderleute des BAG, zwei Beraterinnen aus Bersets persönlichem Stab sowie sein Kommunikationschef. Destination: Rom. Die italienische Regierung hat Minister der Nachbarstaaten sowie Deutschlands eingeladen, um zu demonstrieren, wie gut Italien auf die Krise vorbereitet ist. «Es sollte eine PR-Aktion des Gesundheitsministers werden», heisst es aus dem Kreis der Reisegruppe. Doch das Treffen gerät zum Desaster.

Praktisch gleichzeitig wird bekannt, dass in der Schweiz erstmals eine Person positiv getestet wurde. Der Chef des BAG, Pascal Strupler, und Daniel Koch treten um 17 Uhr in Bern vor die Medien und versuchen zu beruhigen. Für die Bevölkerung bestehe «zurzeit ein moderates Ansteckungsrisiko», sagt Strupler. Koch erklärt auf die Frage, ob nun die bevorstehende Basler Fasnacht abgesagt werden müsse: «Im Moment ist nicht vorgesehen, dass man die Massnahmen nun verschärft.»

Der Satz ist in dem Moment, in dem er gesagt wird, Makulatur. Denn in Rom wird Berset und seinen Begleitern klar, dass die Behörden in Italien die Kontrolle über die Epidemie verloren haben. «Wir wurden uns bewusst, dass die Lage gerade explodiert», sagt einer, der dabei war. Mit dieser Erkenntnis kehrt die Delegation am späten Abend nach Bern zurück. So spät, dass es nicht mehr reicht, um für die Bundesratssitzung vom nächsten Tag schriftliche Unterlagen zu erstellen. Für Berset ist auf dem Rückflug über die Alpen klar, dass er in den Krisenmodus schalten muss.

Am Mittwoch, 26. Februar, orientiert Berset seine Regierungskollegen mündlich. Auf Freitag wird eine geheime Sitzung angesetzt. Bis dahin bereitet Berset mit seinen Beratern die ersten Massnahmen vor. Sein Stab besteht aus knapp zehn Personen, die sich auch in normalen Zeiten jeden Morgen um 8 Uhr zur Sitzung treffen, intern «die Morgenandacht» genannt. Während der Corona-Krise finden diese Treffen im Sitzungszimmer im Parterre des Innendepartements statt, an einem ausladenden Tisch – so gross, dass die Distanzregeln eingehalten werden können.

Hier erhalten Bersets Anträge an den Gesamtbundesrat den letzten Schliff. Am Freitag, 28. Februar, geht er mit zwei wichtigen Vorschlägen in die Regierungssitzung: Er beantragt, die «besondere Lage» auszurufen, und schlägt vor, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu untersagen. Die Regierung stimmt zu, womit die Absage der Basler Fasnacht besiegelt ist.

In diesem Moment agiert der Bundesrat schneller als die anderen Regierungen in Europa und glaubt, sich mit den Massnahmen etwas Luft verschafft zu haben. In der Woche darauf nimmt er nur noch Retuschen vor. Er entsendet zwei Armee-Ambulanzen zur Unterstützung ins Tessin. Die Stimmung in diesen Tagen ist geprägt von einer «maximalen Ungewissheit».

In Italien ist die Seuche ausser Kontrolle, in der Schweiz hingegen ist die Lage noch ruhig, zumindest oberflächlich. Am 4. März treffen sich die kantonalen Gesundheitsdirektoren in Bern. Es gibt Sandwiches im Plastiksäckchen, die Stimmung ist angespannt, die Meinungen gehen auseinander. Zürich hat noch keine einzige Massnahme erlassen, der Tessiner Gesundheitsdirektor fordert, die Grenzen zu schliessen.

Doch eine Grenzschliessung ist für den Bundesrat nicht nur eine medizinische, sondern in diesem Moment auch eine hochpolitische Frage. Die Abstimmung zur Begrenzungsinitiative steht an, die Tessiner Spitäler sind auf die Grenzgänger angewiesen. Kein Nachbarland hat bisher zu diesem Mittel gegriffen. Soll man wirklich dichtmachen? «Die Situation war mit keiner anderen zu vergleichen», sagt die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz. «Es gab permanente Unsicherheiten, ein Projekt ohne Meilensteine, ohne Anfang und ohne Ende.»

Rudolf Hauri, Präsident der Kantonsärzte, bemerkt: «Nachträglich kann man sagen, man hätte wohl eine Woche früher reagieren können. Doch man muss bedenken, dass sich die Situation bloss abzeichnete, wir aber nicht wussten, wie sie sich tatsächlich entwickelt.»

Kurz bevor die Welle die Schweiz erreicht, sieht man ein Land in politischer Lähmung. Niemand ist sich sicher, was zu tun ist. Will man handeln – oder noch warten? Kommen wir vielleicht um das Schlimmste herum? Was machen die anderen Länder?

Italien beschliesst den Lockdown, Österreich folgt kurz danach. Der Druck aus den Kantonen wird grösser. Das Innendepartement tagt nun fast rund um die Uhr. In einem Prachtsaal des Hotels «Bellevue» hält man Sitzungen mit Kantonsvertretern ab. Im «Bernerhof», dem nicht weniger prächtigen Sitz des Finanzdepartements, treffen sich Krisenstäbe und Parteienvertreter.

Am 13. März verbietet der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen, verhängt Limiten für Gastrobetriebe, führt Grenzkontrollen zu Italien ein, kündigt die Schulschliessung an und präsentiert ein Hilfspaket für die Wirtschaft. Im engsten Kreis denkt man immer noch nicht ans Schlimmste. «Wir glaubten, wir hätten ein paar Tage Ruhe», erinnert sich ein Bundesratsberater. Einmal mehr kommt es anders.

Am Samstagabend schliesst das Tessin alle Restaurants und Geschäfte. Am Sonntag rufen vier Kantone den Notstand aus und verbieten Versammlung mit mehr als 50 Personen. Die Spitzen des Parlaments brechen die Frühlingssession ab, Österreich und Deutschland machen die Grenzen dicht – und die Infektionszahlen explodieren. Erstmals kommen in der Schweiz innert 24 Stunden über 1000 neue Corona-Infizierte hinzu.

Noch am Sonntagabend trifft sich die Regierung zu einer Sitzung, beschliesst den Lockdown und mobilisiert die Armee. Laut mehreren Quellen sträubt sich Finanzminister Ueli Maurer gegen jegliche Massnahmen, die über die bisherigen hinausgehen. Auf der anderen Seite bringt Verteidigungsministerin Viola Amherd sogar eine Ausgangssperre ins Spiel. Die Regierung wählt einen Mittelweg. In der Nacht auf Montag werden die gesetzlichen Grundlagen für die Beschlüsse ausgearbeitet und am Montag vom Bundesrat genehmigt. Um 17 Uhr treten Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Karin Keller-Sutter, Viola Amherd und Alain Berset vor die Medien.

Dass sich Ende Februar das Virus überall ausbreiten könnte – also auch in der Schweiz – hat der Epidemiologe Christian Althaus mit seinem Modell schon im Januar berechnet. Der Pandemieverantwortliche Daniel Koch hingegen findet noch heute: «Es ist nichts eingetroffen, was Althaus gesagt hat.» Selbst als der Ernstfall da ist, will das BAG von den Epidemiologen offenbar noch nichts wissen – obwohl es zuerst danach aussieht.

Die Behörde hat die Wissenschafter nämlich zu einer Sitzung nach Bern eingeladen. Es ist der 18. März, zwei Tage nach dem Lockdown. Als Marcel Salathé sich zu Hause in Lausanne von seiner Familie verabschiedet, sagt er, er komme vielleicht am Abend nicht zurück. Er rechnet damit, dass der Bund nun eine Task-Force einrichtet und er sich in Bern ein Hotelzimmer nehmen wird. Doch die Sitzung dient nur dazu, die Wogen zu glätten, eine Aussprache, dann werden die Wissenschafter freundlich verabschiedet. Salathé übernachtet doch zu Hause. Drei Tage später twittert er: «In diesen Wochen ist mein Vertrauen in die Politik erschüttert. Nach der Aufarbeitung – was alles falsch lief und wie total veraltet die Prozesse sind – wird kein politischer Stein auf dem anderen bleiben.»

Dass Althaus und Salathé sich öffentlich kritisch äussern, kommt nicht überall gut an. Es sei ihm nahegelegt worden, sich zu mässigen, sagt Salathé. «Ich musste mir überlegen, wie man eine wissenschaftliche Wahrheit vermittelt, ohne jemandem in Bern auf den Schlips zu treten. Das war fast wie in Nordkorea. Man sagte uns: Ihr habt recht, aber wenn ihr es zu aggressiv in den Medien sagt, dann geht die Türe für eine Task-Force zu.» Wer ihm das gesagt, hat will Salathé nicht sagen.

Am 31. März beschliesst der Bundesrat eine Task-Force, Salathé und Althaus gehören dazu.

- Die Materialschlacht: Masken für Instagram

Warum in der Schweiz zuerst die Masken fehlten und dann die Armee für eine Milliarde Material zusammenkaufte.

Am 27. Februar 2020 sitzt Daniel Koch in Bern mit Verantwortlichen des Bundesamts für Gesundheit vor den Medien und sagt einen Satz, der zu den umstrittensten Aussagen dieser Krise gehören wird: «Hygienemasken nützen Menschen, die nicht krank sind, nichts. Es ist nicht bewiesen, dass die Masken eine Wirkung auf die Verbreitung des Virus’ haben.»

Der Satz ist erstaunlich. Schliesslich haben Mitarbeiter desselben Bundesamts zwei Jahre zuvor in den Pandemieplan geschrieben: «Schutzmasken verringern das Übertragungsrisiko und sind deshalb prinzipiell während der gesamten Pandemiewelle einsetzbar.» Darum ist im Plan genau angegeben, wer wie viele Hygiene- und Atemschutzmasken auf Vorrat haben soll: Spitäler, Spitex-Dienste, Arztpraxen, Alters- und Pflegeheime und Privathaushalte. Hygienemasken sind für die Bevölkerung, Atemschutzmasken für das Gesundheitspersonal, gedacht.

Allerdings ist der Pandemieplan in diesem Punkt nicht viel mehr wert als das Papier, auf dem er steht. Bei den Masken-Vorräten handelt es sich nämlich nicht um Vorschriften, sondern um unverbindliche Empfehlungen. Längst nicht alle halten sich daran.

Die Maskenfrage ist eine der verwirrlichsten Episoden dieser Pandemie. Sie steht für eine Planungspanne, an deren Anfang erneut der Verdacht steht, der Bund habe zu spät realisiert, was auf die Schweiz zukommt. Am 12. Februar kommen die Schutzmasken in der Bundesratssitzung zur Diskussion: Ein Konzept für deren Einsatz sei in Arbeit, heisst es, doch «die Verfügbarkeit sei beschränkt». Es kam, wie es kommen musste: Beim Ausbruch der schwersten Pandemie herrscht in der Schweiz massiver Maskenmangel.

Zwar verfügt die Armeeapotheke zu diesem Zeitpunkt über 13 Millionen Hygienemasken. Doch diese reichen – sollte die gesamte Bevölkerung der Schweiz damit versorgt werden – gerade mal für drei bis vier Tage. «Die Spitäler hätten mehr vorsorgen müssen», sagt Daniel Koch heute und räumt ein, dass auch der Bund es unterlassen habe, genügend Schutzmaterial anzulegen. «Solche Verbrauchsgüter sind völlig vernachlässigt worden.»

Könnte es sein, dass Daniel Koch und mit ihm Gesundheitsminister Alain Berset der Bevölkerung nicht aus medizinischen Gründen von Masken abraten, sondern deshalb, weil die Vorräte nie und nimmer reichen. Der Verdacht hält sich hartnäckig – auch wenn Koch heute sagt: «Meine Aussagen zu den Masken hatten nichts mit deren Knappheit zu tun. Wir hätten auf keinen Fall Masken für den öffentlichen Raum empfohlen.»

Doch das wird sich ändern, je länger die Krise dauern wird. Koch bleibt zwar bei seiner Haltung, nicht aber die Behörden quer durch die Schweiz. Tramdurchsagen, Plakate, Maskenverteilaktionen an Bahnhöfen – bei geringer Distanz soll man Masken tragen, heisst es, und auch Bundesrat Berset erklärt in einem Interview mit CH Media auf einmal: «Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Virus machen gewalttätige Fortschritte, und das hat auch einen Einfluss auf die Frage, ob und wann Masken sinnvoll sein können. Ich schliesse deshalb nicht aus, dass wir mit der Lockerung in bestimmten Situationen eine Maske empfehlen.» Wie ist es zu dieser Kehrtwende gekommen?

Am 23. März 2020 steigt in der Schweiz die Zahl der Personen, die an einem Tag positiv auf Corona getestet werden, auf 1455. Das sind, wie man heute weiss, so viele nie zuvor und danach: Es ist der Höhe- oder eher Tiefpunkt der Krise.

In diesen Tagen zieht der Bundesrat die Notbremse und entscheidet, die Verantwortung für die Beschaffung medizinischer Güter, zu denen auch Masken gehören, der Armee zu übertragen. Verteidigungsministerin Viola Amherd setzt Brigadier Markus Näf als sogenannten Beschaffungskoordinator des Bundes ein. Dieser arbeitet im zivilen Leben als Anwalt in einer Kanzlei an der Zürcher Bahnhofstrasse. Der Sprecher des Verteidigungsdepartements, sagt: «Markus Näf kennt den Markt hervorragend. Und er hat Kompetenzen im weltweiten Einkauf von Gütern.»

Näf hat einen Auftrag – und viel Geld zur Verfügung. Er soll für die Schweiz fast 400 Millionen Hygienemasken und 60 Millionen Atemschutzmasken kaufen. Dafür stellt ihm der Bund rund eine Milliarde Franken zur Verfügung. Plötzlich heisst die Losung: Masken müssen her – kosten sie, was sie wollen.

Und die Masken kosten viel. Denn jetzt sind Staaten aus der halben Welt auf der Jagd. Allen voran die USA. Deren Gesundheitsbehörde CDC gibt am 2. April 2020 die Empfehlung ab, dass alle Amerikaner und Amerikanerinnen in der Öffentlichkeit Masken tragen sollen. Auch deshalb ist der Markt völlig überhitzt. «Vor der Corona-Krise hatte eine Hygienemaske zwischen 2 und 5 Rappen gekostet», sagt Markus Näf. «Ende März zahlten wir dafür bis zu 90 Rappen.»

Konkurrenten sind allerdings nicht nur andere Staaten, sondern auch Kantone, Gemeinden, Spitäler, Spitex-Dienste und Altersheime in der Schweiz. Das absurde Gegeneinander ist Folge einer sogenannt dualen Beschaffungsstrategie. Es herrscht, wie eine Kadermitarbeiterin eines Spitals sagt, Catch-as-catch-can – Hol dir, so viel du kannst.

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli etwa beauftragt die Kantonsapotheke mit dem Einkauf von Schutzmaterial. Am 5. April um 17 Uhr 54 landet die erste Maschine aus Schanghai. Der CEO des Spitals Männedorf drängt in die Kabine, reisst eine Kiste auf, kontrolliert das Material. Dann posieren er, Natalie Rickli, der Leiter der Kantonsapotheke und der Pilot für ein Foto. Es erscheint auf Ricklis Instagram-Account.

16 weitere Flüge aus China sollten im Verlauf der Epidemie in Zürich landen, eine mit zwei Produktionsmaschinen an Bord. Sie sollen Masken für die Spitäler produzieren, eine zahlt Zürich, eine das VBS. Wegen Problemen mit der Zertifizierung produzieren sie bis heute nicht. Insgesamt kauft die Zürcher Kantonsapotheke allein 20 Millionen Artikel ein.

Es sind nicht nur Masken, die gefragt sind. Vor den Produktionsstätten der Firma Hamilton Medical in Ittingen und Ems fliegen im März und April Transporthubschrauber der Armee ein und holen Beatmungsgeräte ab. Hamilton hat die Kapazität bis Ende April verdoppelt, die Mitarbeiter arbeiten auch am Wochenende. Ende April sind 600 Apparate ausgeliefert – eine Materialschlacht.

Deshalb zieht der Bundesrat Anfang April zum zweiten Mal die Notbremse: Per Notverordnung zentralisiert er weite Teile des Beschaffungswesens für Medizingüter und Medikamente beim Bund.

Zwischen Ende März und heute kauft der Bund 250 Millionen Hygienemasken. Rund 40 Millionen davon verkauft er zum Selbstkostenpreis den Kantonen und dem Detailhandel weiter. «Wir sind nicht überall mit den Preisen einverstanden, die uns nun in Rechnung gestellt werden», sagt Rickli. 90 Millionen Masken sind gegenwärtig noch in Produktion in China oder auf dem Weg von dort hierher. Und 120 Millionen befinden sich in Lagern in der Schweiz. Diese sind jetzt – fast zwei Monate nach Ausbruch von Corona in der Schweiz – prall gefüllt.

- Das Geld: Der Anruf kam nach Feierabend

Wie ein paar Banker in neun Nächten das grösste Wirtschafts- Rettungspaket der Schweizer Geschichte schnürten.

Es ist Dienstagabend, 10. März. Am Fuss des Zürcher Üetlibergs, im Bürokomplex Üetlihof, macht sich Andreas Gerber auf den Heimweg. Er arbeitet bei der Credit Suisse, ist dort verantwortlich für das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen. Gegen 18 Uhr klingelt sein Telefon. Es ist Thomas Gottstein, seit Mitte Februar CEO der CS. «Wir müssen etwas tun für Schweizer KMU», sagt er und skizziert eine vage Idee. Unkompliziert sollen Banken zinslose Darlehen an Firmen vergeben, um sie trotz Lockdown finanziell über Wasser zu halten. «Morgen früh will ich einen Vorschlag», ordnet Gottstein an und stellt Gerber eine Frage: «Wie würdest du Darlehen strukturieren, wenn du die Schweizer Regierung wärst?»

Gerber arbeitet mit seinem Team die Nacht durch und skizziert auf zwei A4-Seiten einen Plan, der in 40 Milliarden Überbrückungskredite münden wird. Sie sind Teil eines 72 Milliarden schweren Hilfspakets für die Wirtschaft, des grössten der Schweizer Geschichte. Im Lead sind CS und UBS, die sich Wochen zuvor noch als Feinde im Fall von Tidjane Thiam und Iqbal Khan gegenüberstanden.

Gerbers Team legt in seinem Papier fünf Punkte fest:

- Firmen mit Liquiditätsengpässen sollen Geld erhalten.

- Der Bund soll Sicherheiten stellen.

- Die Banken verteilen das Geld.

- Die Refinanzierung geschieht über die Schweizerische Nationalbank.

- Der Bund bestimmt eine Stelle, welche die Koordination und Garantieabwicklung unter den Beteiligten sicherstellt.

Am nächsten Tag geht das Papier zu Gottstein, und der setzt sich ans Telefon und holt andere an Bord: Mark Branson, Chef der Finanzmarktaufsicht, Nationalbankpräsident Thomas Jordan, Finanzminister Ueli Maurer. Er habe in eine ähnliche Richtung gedacht, sagt dieser und leitet die Banker an Daniela Stoffel weiter, an die Staatssekretärin für internationale Finanzfragen SIF.

Schliesslich ruft Gottstein Sergio Ermotti an, den CEO der UBS, seinen direkten Konkurrenten. Der Zürcher und der Tessiner reden Englisch. «I actually think it’s a good idea», wertet Ermotti den Vorschlag.

Gottstein instruiert sein Team, die Chefs der Kantonalbanken der Waadt und von Zürich sowie der Raiffeisen anzurufen. Eine aussenstehende Anwaltskanzlei – Baker McKenzie – wird eingeschaltet, um den Prozess juristisch neutral zu unterstützen. Gottstein will verhindern, dass sich die Hausanwälte verschiedener Banken streiten.

Bis zum 20. März arbeiten die Banker bis in die frühen Morgenstunden durch. Während Tagen reden sie zuerst miteinander, dann gehen sie mit ihren Anliegen zum SIF. «Das war teilweise eine zähe Angelegenheit», sagt Gerber. «Wir mussten immer wieder warten, bis der Bundesrat einverstanden war. Es galt Notrecht, aber der Bundesrat musste jeweils zuerst Gewissheit haben, was er tun darf.»

Alle Sitzungen laufen über Telefonkonferenzen. Am ersten Tag ist Gerber 13 Stunden am Apparat. Es ist chaotisch. Die Länge der Telefonmeetings wird auf drei bis vier Stunden beschränkt. Als er in einer langen Nacht realisiert, dass er Hilfe braucht für die Abwicklung der Kredite, schickt er eine Mail an die CS-Mitarbeiter und fragt, wer mitarbeiten möchte. Innerhalb von 24 Stunden melden sich 160 Personen, alle aus dem Home-Office.

Die Banken legen fest, die Situation dürfe nicht ausgenutzt werden, um sich gegenseitig Kunden abzuwerben. Firmen müssen die Kredite bei ihrer Hausbank beantragen. Bestehende Kredite dürfen nicht mit Covid-19-Darlehen refinanziert werden. Die Banken harmonieren. «Es ist wie im Krieg, man hat einen gemeinsamen Feind», so Ermotti. «Das Virus zu bekämpfen, hat absolute Priorität.»

Die letzten Fragen zum Rettungspaket werden erst wenige Stunden vor der Medienkonferenz am 20. März geklärt. Bedenken entstehen durch Maurers Forderung, das Geld müsse in dreissig Minuten bei den Kunden sein. «Es war allen klar, dass in dieser Zeit keine detaillierte Kreditprüfung stattfindet», sagt Gerber. Statt die Kreditwürdigkeit zu prüfen, einigt man sich auf eine «Plausibilisierung» des Umsatzes und der weiteren Angaben auf dem Antragsformular.

Am Ende kommt Ermotti mit einem ungewöhnlichen Vorschlag: «Ich habe von Anfang an gesagt, wir Banken sollten an diesen Krediten nichts verdienen, das wird sicher für UBS der Fall sein.» Banken beziehen das Geld bei der SNB zu einem Minuszins von 0,75 Prozent. Geben sie es zinslos weiter, verdienen sie 0,75 Prozent daran, abzüglich Kosten. «Dieser Nettogewinn gehört meiner Meinung nach nicht den Banken», sagt Ermotti. Er einigt sich mit Gottstein, die Gewinne in eine Stiftung für notleidende Unternehmen einzubezahlen.

- Das Lobbying: Eine PR-Maschine springt an

Wie zwei mächtige Wirtschaftsverbände erfolgreich auf eine rasche Aufhebung des Lockdown drückten.

Der Lockdown ist vier Tage jung, der Schock weicht erst langsam. Doch während der Wirtschaftsminister Guy Parmelin in der Bundesstadt Bern vor die Medien tritt und Dutzende von Milliarden Franken Hilfsgelder für die Wirtschaft verkündet, reift in der Finanzmetropole Zürich eine Erkenntnis: Staatliche Unterstützung ist gut, aber ein Ende des Shutdown wäre besser.

Dem Wirtschaftsminister und seinem Staatssekretariat für Wirtschaft Seco trauen sie in Zürich nicht zu, das Ruder in der Corona-Debatte herumzureissen. Es ist keine einfache Zeit für Parmelin, mehrere seiner Familienmitglieder sind an Covid-19 erkrankt. Er versucht, sich in die Debatte einzubringen, verliert sich aber auf Nebenschauplätzen: Er setzt sich in der Regierung für eine baldige Wiedereröffnung der Gärtnereien, Baumärkte und Zoos ein.

Doch nicht nur in den Medien, sondern auch im Bundesrat dominiert ein anderer die Diskussion: Gesundheitsminister Alain Berset. Für ihn hat die Gesundheit oberste Priorität. Anfang April gibt er der «Sonntags-Zeitung» ein Interview: Für die Wirtschaft hat er keine guten Nachrichten. Wer zu früh nachgebe, verlängere die Krise, sagt er. Und es sei noch nicht möglich, zu sagen, wann erste Lockerungen möglich würden.

Und so kommt die Maschinerie des mächtigsten Verbandes der Schweiz und bald darauf auch jene der Vertreter Hunderter Hoteliers und Restaurants in Gang: Economiesuisse und Gastrosuisse. Der eine Verband setzt auf vertrauliche Gespräche, der andere auf Poltern in den Medien, und beide sollten mit ihrer Methode Erfolg haben.

«Wir haben uns sehr rasch gefragt: Wie kommen wir aus dieser Krise wieder heraus?», erinnert sich Monika Rühl, Direktorin des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse. «Es ging natürlich um die Gesundheit der Menschen, aber auch um die Verhinderung gesellschaftlicher Schäden und die Sicherung unseres Wohlstandes.»

Innerhalb des Verbands finden bilaterale Gespräche statt, virtuelle Treffen, grosse Telefonkonferenzen. Am Ende steht ein Plan, er heisst «Leben mit dem Virus. Schrittweise Rückkehr zur Normalität». Die Mitglieder von Economiesuisse formulieren drei Ziele: zusätzliche Verschärfungen vermeiden, die ersten Lockerungen auf möglichst viele Unternehmen ausdehnen und verhindern, dass die Bundesämter die Schutzregeln für die Wiedereröffnung diktieren.

Kurz nach Alain Bersets Interview im April gelingt es den Wirtschaftsvertretern, sich in Bern Gehör zu verschaffen: Nun suchen auch Bersets Mitarbeiter den Kontakt zu den Verbandsspitzen. Anfang April lädt der Bundesrat die Wirtschaftsvertreter in seinen Krisenstab ein. Economiesuisse- Präsident Heinz Karrer telefoniert regelmässig mit den einzelnen Bundesräten, andere Verbandsfunktionäre lassen ihre Kontakte in die Bundesverwaltung spielen.

Am Karfreitag, es ist der 10. April, schickt Economiesuisse schliesslich seinen Wiedereröffnungsplan nach Bern. Sechs Tage später beschliesst der Bundesrat die ersten Lockerungsschritte.

Casimir Platzer geht einen anderen Weg. Nach Ostern sitzt der Präsident des Gastronomieverbands wie Hunderte andere Hoteliers und Wirte vor Laptop und Fernseher, um die Pressekonferenz des Bundesrats live mitzuverfolgen. Für sie alle endet der Tag mit einer Enttäuschung. Der Bundesrat schmiedet Pläne für Coiffeure, Gärtner oder Zoos, aber die Restaurants und Hotels erwähnt er mit keinem Wort. Platzer bezeichnet das Schweigen des Bundesrats öffentlich als «Frechheit». Für Berner Verhältnisse ist das eine Eskalation. Aber dafür wird er gehört. Bersets Leute kontaktieren ihn und bitten ihn, weniger konfrontativ aufzutreten. Am 21. April trifft Platzer schliesslich den Gesundheitsminister und kann ihm seine Anliegen erklären.

Am 29. April wird die Wirtschaft erhört: Der Bundesrat hebt den Lockdown schneller auf als geplant. Ab dem 11. Mai können nicht nur Läden, Märkte und obligatorische Schulen, sondern auch Museen, Bibliotheken und Restaurants öffnen. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga begründet den überraschenden Entscheid mit dem Rückgang der Ansteckungszahlen. Vom zunehmenden Druck aus der Wirtschaft sagt sie nichts.