Wie geht es dem Basler Autor Claude Cueni, dessen Leben von Krankheit und Tod geprägt ist? SRF-„Reporter“ sucht Antworten. © Tele; 14.09.2016; Nr. 38; Seiten 12 – 14

Text: Miriam Zollinger, Fotograf: Sebastian Magnani

Leider kann ich Sie nicht mit dem Auto abholen, da ich nicht mehr Auto fahre – den Fussgängern zuliebe …“ Die Begegnung mit einem, der so viel erlitten hat, ruft gemischte Gefühle hervor. Zum ersten, aber nicht letzten Mal nimmt ihnen Claude Cueni mit feinem Witz die Spitze.

Die Türe unten öffnet sich surrend, bevor die Klingel gedrückt ist, die obere steht bereits offen. Zuerst Hände desinfizieren, dann ins geräumige Wohnzimmer, das trotz dunklen Möbeln sehr hell ist, und am schweren Holztisch auf ebenso schweren Stühlen Platz nehmen. iPhone, iPad und Notebook liegen neben ihm, werden vom Schriftsteller aber konsequent ignoriert, als sie sich während des Gesprächs bemerkbar machen.

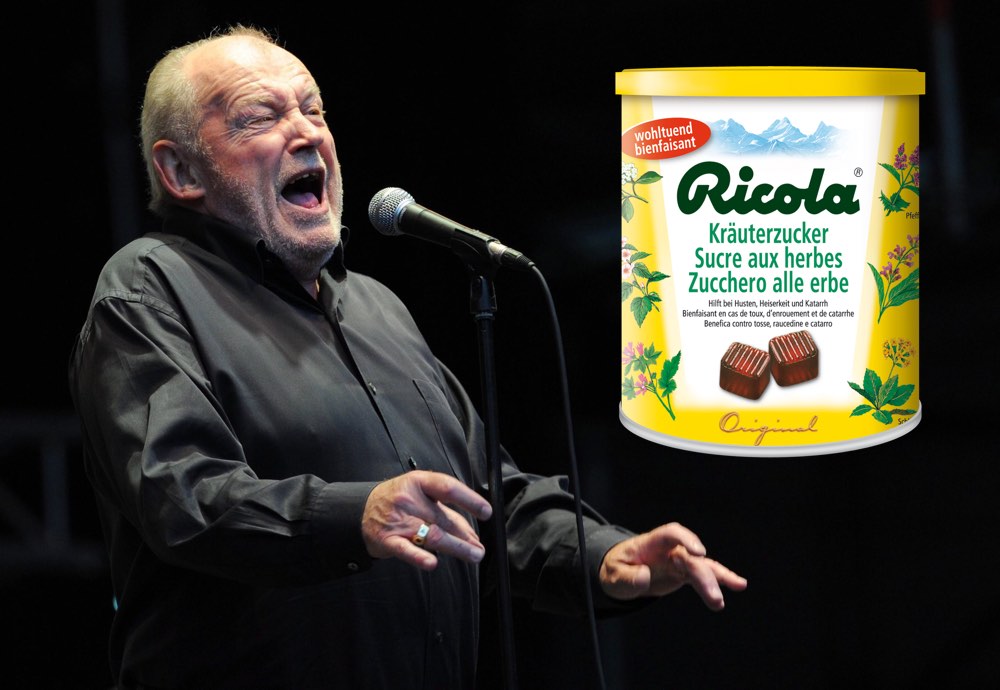

„Ich trinke mein Magnesium“, informiert Cueni über den Inhalt eines gelben Wässerchens, offeriert zum Glück aber andere Getränke, rührt die Amaretti und Biberli auf dem Teller in der Tischmitte selber nicht an. Sie wären mehr Zvieri als Znüni für ihn: Sein Tag beginnt in der Nacht, er ist seit 2.30 Uhr auf den Beinen. Nervenschmerzen. Immerhin, die Spasmen, die ihn heimzusuchen pflegten, sind Vergangenheit.

Wenn er früher, von Krämpfen geschüttelt – er fuchtelt zur Verdeutlichung mit verdrehten Armen in der Luft herum – an der Hand von Dina, seiner zweiten Frau, in der Stube umherging, habe er jeweils zu den antiken Götterfiguren, die auf der Vitrine beim Esstisch thronen, hochgeschaut und habe sie angerufen: „Ihr Arschlöcher, konntet ihr euch nichts Besseres einfallen lassen?“ Man entwickelt so eine Art Galgenhumor. „Hauptsache, es hilft.“ Er versucht die schmerzhafte Erinnerung wegzulachen.

Nun will er wissen, wie der „Reporter“-Dok gefällt, für den er nochmals in die Vergangenheit reiste: die harte Kindheit und Jugend, die Behinderung des Sohns, der Krebstod der ersten Frau, die eigene Erkrankung. Erinnerungen, die er sich im autobiographischen Roman „Script Avenue“ von der Seele schrieb. Die er aufschrieb, um darüber das Sterben zu vergessen. Muss schmerzhaft gewesen sein, nicht? „Für mich war es abgeschlossen mit dem Buch, vergleichbar mit einer 90-Grad-Wäsche und anschliessendem Tumblern.“ Nein, er habe keine Ressentiments, wenn er an jene denke, die ihm als Kind das Leben schwermachten. „Abgesehen vom Tod meiner Frau, der natürlich nicht, das wühlt mich immer noch auf.“ Er hält kurz inne.

„Nachspielzeit“, nennt er sportlich sein Leben nach der Leukämie, sie läuft bereits im siebten Jahr. Doch zweieinhalb Jahre nach der Knochenmarktransplantation trat eine chronische Abstossreaktion auf, 60 Prozent der Lunge starben ab. Die Behandlung hinterlässt Spuren. „Das Cortison bläst mich auf, der Bauch ist nicht vom Essen. Aber es sind nur noch 12 Pillen pro Tag.“ Was blieb: die grosse Müdigkeit. „Die Batterien füllen sich nicht mehr. Ich lebe immer noch unter dem Damoklesschwert, aber keiner weiss, ob’s runterfällt, deshalb fokussiere ich auf andere Sachen.“ Etwa was seine Frau zum Mittagessen koche. Langes Lächeln.

Ja, er hat Bekannte und auch Freunde verloren, sie mit seinem Leiden überfordert. „Man stirbt, bevor man tot ist“, beschreibt der 60-jährige Basler seine Isolation. „Heute fühle ich mich mehr angezogen von Menschen, die Ähnliches wie ich erlebt haben. Man weiss, wovon der andere spricht.“ Dass nicht alle mit Krankheit und Tod umgehen können, verstehe er natürlich, das sei bei uns nicht mehr so selbstverständlich wie früher, in der Welt seiner historischen Romane. „Dabei muss man ja nicht grosse philosophische Diskurse führen, sondern einfach da sein. Wie ein Hund.“

Drei Mal hat er in den letzten Jahren gedacht, es sei endgültig fertig. „Das ist etwas, das dich nicht mehr richtig ins Leben zurückfinden lässt. Man ist wie einer, der den Koffer gepackt hat und wartet.“ Aber, Cueni strahlt, es gehe ihm besser, er habe Freude, nun wieder ohne Mundschutz ins Kino sitzen zu können. „Und Drämmli faare oder in Coop goo – wunderbar.“

Gerade heute habe er in seiner Euphorie einen Flug gebucht, nach Edinburgh, wo einer seiner historischen Helden lebte. „Ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich das überlebe und wieder fliegen darf, das Haus von John Law zu besuchen.“ Und Ende Jahr geht’s vielleicht endlich auf die Philippinen, sofern es die politische Situation erlaubt. Über die Heimat seiner Frau sinniert er länger, dann fällt ihm noch etwas ein. Ja, gern würde er auch Kuba bereisen, wegen der Musik. Er sei auch neugierig aufs Essen, auf die Menschen und natürlich fasziniert von der Kulisse. „Gibt es einen besseren Beweis für eine gescheiterte Nation?“

Dieser Tage erscheint nun „Godless Sun“, sein Roman über Aberglauben und Religion. Es sei sein bester, fand der chinesische Übersetzer. In kürzester Zeit ist der Trailer zum Buch über 16 553 Mal geteilt worden, schmunzelt Claude Cueni. „Sie sehen, ich habe auch Glück im Leben.“

Als der Roman fertig war, hat er Frau und Sohn zwar den ganzen Sommer hindurch erklärt, warum er jetzt keine Bücher mehr schreibt („ich möchte mehr reisen“), und trotzdem ist jetzt plötzlich wieder etwas entstanden, auf bislang 50 Seiten. „Ich wollte wirklich nicht.“ Ein Thema, das sich nicht aufdrängte, das noch keiner behandelt habe. Mehr verrät er nicht.

Aber auch ohne den Inhalt zu kennen, sind die 50 Seiten insofern bemerkenswert, als er den angefangenen Roman zur Seite gelegt hat und nun pausiert. Schreiben, um das Sterben zu vergessen, scheint im Moment nicht mehr an erster Stelle zu stehen.

„Schriftsteller neigen dazu, sich zu überschätzen, sind Egoisten und Narzissten.“ Das findet er grauenhaft, „denn ich bin in der Meinung aufgewachsen, dass ich nichts Besonderes bin und habe das stark verinnerlicht“. Prägten ihn Kindheit und Jugend also noch mehr als die Krankheit? Er überlegt. „Die Jugend hat mich gelehrt, dass das Leben nie gerecht ist.“ Und dass man etwas leisten muss, wenn man etwas erreichen will. Die Krankheit, die liess ihn gelassener werden. „Man kann sich nicht jahrelang ängstigen, das ist sinnlos, aber zum Teil ist diese Gelassenheit nahe an der Gleichgültigkeit.“ Er nehme die Realität so zur Kenntnis, wie sie ist.

Wenn man so eine Diagnose wie er erhält, kann man nicht sagen: „Das ist keine Leukämie, ich habe gestern wohl eine schlechte Pizza gegessen.“ Seither legt er den Fokus auf Fakten. „Meinungen interessieren mich nicht mehr. Wer überall beliebt sein will, muss am Morgen im Bett bleiben.“ Apropos: Bald komme seine Frau mit einer Kollegin von der Arbeit, ob man zum Essen bleiben wolle? Bei Tisch werde viel geredet, wie unter Filipinas üblich. Viel verstehe er zwar nicht, schwierige Sprache, dieses Tagalog, aber ein paar Sätze könne er schon, liefert sogleich eine Kostprobe und übersetzt: „Dina, ich liebe dich. Gibt es Frühlingsrollen heute?“

Wie gesagt: Claude Cueni legt im siebten Jahr seiner Nachspielzeit den Fokus auf andere Sachen.

„Man kann nicht einfach sagen, das ist keine Leukämie, ich habe gestern wohl eine schlechte Pizza gegessen.“

Cueni schrieb 14 Romane und über 50 Drehbücher. „Ich kann nichts anderes.“

Für „Script Avenue“ erhielt Claude Cueni den Golden Glory 2014 („meine erste Auszeichnung nach 40 Jahren Schreiben“). „Godless Sun“ ist sein neuster Roman.

„Reporter“

„Script Avenue – Selbstmitleid ist Zeitverschwendung“, SO, 18. 9., 21.40 Uhr, SRF 1.