Chur

Im Hof des bischöflichen Schlosses in Chur werden meine Frau Dina und ich von einem freudig lächelnden Mann erwartet, der alles verkörpert, was er von der Kirche verlangt: Schlichtheit, Demut, Bescheidenheit. Er hat stets den Schalk in den Augen, doch bei grossen Themen wirkt er ernst und entschlossen. Er mag Menschen und ihre Gesellschaft, und die Besucher kommen nicht darum herum, diesen sympathischen Menschen zu mögen. Er hat das, was sich viele wünschen: Charisma.

Joseph Maria Bonnemain ist der 89. historisch nachweisbare Bischof des Bistums Chur. Hier residierten einst Bischöfe, die auch Fürsten waren und ihre geistliche Macht zur Ausweitung ihrer territorialen weltlichen Herrschaft einsetzten. Hier herrschten Bischöfe, die sich auch mal gegen aufgebrachte Gläubige verteidigen oder dem regionalen Adel Paroli bieten mussten. Der historische Esssaal ist bereits für drei Personen gedeckt. In diesen Gemäuern entstand Mitte des 16. Jahrhunderts das älteste Kochbuch der Schweiz, mit 515 Rezepten.

Weltwoche: Bischof Bonnemain, Sie sind 1948 in Barcelona geboren. Ihr Vater war Jurassier. Wäre es an der EM zum Spiel Schweiz gegen Spanien gekommen, wen hätten Sie unterstützt?

Joseph Maria Bonnemain: Ich fiebere mit der Schweiz. Seit meiner frühesten Kindheit hat mir mein Vater seine Liebe zur Schweiz mitgegeben. Ich kann nicht alle Matches anschauen, mir fehlt dazu die Zeit. Aber ich versuche, den Stand der Spiele zu verfolgen. Den Match Schweiz-Italien konnte ich im Public Viewing «Calanda Arena» in Chur verfolgen. Ich habe es wirklich genossen und den Sieg der Schweiz dort mitgefeiert.

Weltwoche: Wir beobachten oft, wie sich Spieler beider Mannschaften beim Betreten des Rasens bekreuzigen oder nach einem Tor dankend zum Himmel hinaufschauen. Schiesst Gott Tore?

Bonnemain: Nein. Gott will, dass alle Menschen Sieger werden. Er hat nicht dieselbe Logik wie die Menschen hier auf Erden.

Weltwoche: Wie wichtig ist Sport in Ihrem Leben? Mit 76 sehen Sie fitter aus als mancher Sechzigjährige. Bis zur Bischofswahl stemmten Sie regelmässig Hanteln im Fitnessstudio, heute kommen Sie seltener dazu. Der Gesundheit zuliebe? Oder weil Sie die Ausschüttung des «Antriebshormons» Dopamin in eine positive Stimmung versetzt?

Bonnemain: Tatsächlich sind die Entwicklung und die Erhaltung der Muskulatur wichtig für die physische und psychische Gesundheit. Daneben gehört auch eine Portion Eitelkeit dazu – das leugne ich nicht.

Weltwoche: Betrieben Sie bereits als Teenager Krafttraining?

Bonnemain: Nein, damals spielte ich Fussball und Volleyball, machte regelmässig Jogging und bin oft schwimmen gegangen. Seit mehr als dreissig Jahren mache ich Krafttraining. Schwimmen kann ich nur noch in den Ferien, und für Jogging bleibt mir leider keine Zeit mehr.

Weltwoche: Nach 1967 kamen Sie als Neunzehnjähriger in die Schweiz und studierten an der Universität Zürich Medizin und promovierten dort. In diesem Alter verliebte sich Papst Benedikt XVI. in eine Studentin. Papst Franziskus erzählte einmal, dass ihm während seiner Studienzeit eine Studentin «für eine Woche den Kopf verdreht» habe. Wie war das beim Studenten Joseph Bonnemain?

Bonnemain: Ich war sehr in Blanca verliebt. Ich stellte mir eine kinderreiche Familie vor. Aber schliesslich ist es – wie man weiss – anders herausgekommen.

Weltwoche: Wann reifte der Entschluss, Priester zu werden? Wieso wurden Sie nicht Arzt?

Bonnemain: Ich war glücklich als Arzt in Zürich tätig. Als Mitglied des Opus Dei hatte ich mich dafür entschieden, mitten im Alltag und im Berufsleben die Nachfolge Christi konsequent zu leben. Gleichzeitig wollte ich offen sein für all das, was Gott in meinem Leben vorhaben könnte. Als 1975 der Gründer des Opus Dei mich fragen liess, ob ich bereit wäre, für das Studium der Theologie nach Rom zu gehen, habe ich ja gesagt. Später Priester zu werden, war dann eine logische Folge meiner Bereitschaft.

Weltwoche: In Rom studierten Sie Philosophie und Theologie, in Navarra Kirchenrecht. Sie sprechen fünf Sprachen, haben zwei Doktortitel und waren bis 1991 Mitglied der Delegation des Heiligen Stuhls bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Das schafft Neider. Viel Feind, viel Ehr’?

Bonnemain: Weder Neid noch Ehr’. Wie Paulus schreibt, ergänzen sich die verschiedenen Charismen und Fähigkeiten. Im christlichen Leben versuchen wir, mit dem, was wir haben und können, nützlich für die anderen zu sein. Gross ist nur, was man aus Liebe tut und in Liebe. Alles andere ist vergänglich, banal, Schall und Rauch.

Weltwoche: Papst Franziskus ernannte Sie im Februar 2021 zum Bischof von Chur. Elf Domherren waren dagegen, die Hälfte des Wahlgremiums. Der Widerstand der Konservativen gegen Sie ist geblieben, inner- und ausserhalb der Schlossmauern. Muss ein Bischof morgens im Bett bleiben, will er es allen recht machen?

Bonnemain: Konservativ und progressiv sollten in der Kirche keine Kriterien sein. Katholisch heisst: allumfassend. Papst Franziskus wiederholt oft, dass es in der Kirche Platz für alle gebe, dass alle in der Kirche willkommen seien. Ich wäre ein komischer Bischof, wenn ich die Gläubigen – innerhalb und ausserhalb der Schlossmauern – in Feinde und Freunde einteilen würde. Ich bin für alle da, und ich erlebe viel Wohlwollen seitens der Mehrheit der Gläubigen im Bistum. Ich erneuere meine Hoffnung tagtäglich, auch das Herz jener erreichen zu können, die mit meinem seelsorglichen Wirken noch nicht zufrieden sind.

Weltwoche: Sie haben 37 Jahre als Spitalseelsorger gearbeitet und Todkranke und Sterbende begleitet. Was bereuen Menschen am Ende ihres Lebens am meisten?

Bonnemain: Jeder Mensch ist einmalig. Was ein Mensch in der Sterbestunde im Herzen empfindet, bleibt ein Geheimnis. Ich würde dennoch sagen, dass das, was viele Menschen in jener Stunde belastet, ist, mit Ihren Lieben noch nicht Versöhnung und Frieden geschlossen zu haben.

Weltwoche: Werden Nichtreligiöse plötzlich religiös? Oder ist es so, dass eh nur Religiöse Ihren Beistand wünschten?

Bonnemain: Was heisst religiös sein? Wir bleiben im Leben Suchende, bis zuletzt. Gerade diese Sehnsucht, diese Suche verbindet uns mit dem Geheimnis des Lebens und der Ewigkeit. Im Spitalalltag hatte ich mit vielen verschiedenen Menschen zu tun – auch bezüglich Religiosität –, und ich durfte von allen lernen.

Weltwoche: Die französische Autorin Colette sagte einst: «Hatte ich doch ein wunderschönes Leben, hätte ich das bloss früher gewusst.» Waren das auch schon mal Ihre Gedanken?

Bonnemain: Es wäre wunderbar, wenn ich einmal meine Tage auf Erden nur noch mit einem aufrichtigen Dank abschliessen könnte. Eine Frage beschäftigt mich aber immer mehr: Warum bin ich in einem Land, in dem alles vorhanden ist, wo Frieden herrscht und Wohlstand, mit einer herrlichen Landschaft, hingegen Abermillionen Menschen ihr Leben lang unter äusserst prekären Umständen, mitten in Krieg, Armut und Leiden, leben müssen? Werde ich dafür nicht Rechenschaft ablegen müssen? Wird mich Gott nicht fragen, wofür hast du dein Leben eingesetzt?

Weltwoche: Wir leben im Zeitalter der Individualisten. Alles wird personalisiert, vom T-Shirt bis zur Medizin, jeder will Influencer sein und lechzt nach fünfzehn Minuten Ruhm. Ist es überhaupt noch möglich, die Wünsche von Konservativen und Reformern unter einen Hut zu bringen, bevor sich die christliche Gemeinschaft in spirituelle Ersatzreligionen aufsplittert?

Bonnemain: Unsere Zeit hat den Menschen nicht neu erfunden. Seit dem ersten Schöpfungsmorgen neigt der Mensch dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Gleichzeitig aber erahnt er, dass er nur im Du und im Wir seine Verwirklichung findet. Der Mensch ist Beziehung und Kommunikation. Echte Kommunikation ist immer persönlich. Die ganze virtuelle, hybride Kommunikationspalette wird dem nicht gerecht und kann uns letztlich nicht erfüllen. Jesus hat nicht für sich selbst gelebt und ist nicht für sich selbst gestorben. Sein Testament war und ist: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Diese Botschaft ist auch heute höchst aktuell. Wir brauchen keine Ersatzreligionen, sondern die Frische des Urchristentums.

Weltwoche: Haben heute junge Influencerinnen auf Tiktok mehr Einfluss als erfahrene Seelsorger auf der Kanzel?

Bonnemain: Je nachdem, was Influencerinnen auf Tiktok und was erfahrene Seelsorger auf der Kanzel mit ihrem Leben und Vorbild ausstrahlen. Wir brauchen eine Pandemie des Guten, der Liebe. Jeder, der solche Viren in sich trägt, ist ein Segen für die Welt, ganz egal, auf welchem Kanal er sendet.

Weltwoche: Den Kirchen laufen die Gläubigen davon. Verlieren die Menschen den Glauben an Gott oder den Glauben an die Institution?

Bonnemain: An eine Institution braucht niemand zu glauben. Die Kirche ist viel mehr als eine Institution oder eine Organisation. Die Kirche ist entstanden, als die Ersten sich so sehr von Jesus Christus angezogen fühlten und ihm bedingungslos nachfolgten. Das war nicht sosehr ein menschliches Tun, sondern die Wirkung des Heiligen Geistes. Deswegen hat die Kirche Zukunft.

Weltwoche: Um Bücher zu schreiben, braucht man keine Mitgliedschaft in einem Schriftstellerverband. Braucht es eine Kirche, um an Gott zu glauben?

Bonnemain: Ich erwähnte bereits, dass der Mensch Beziehung ist. Man braucht keine Kirche, um an Gott zu glauben. Aber alle, die an Gott glauben, erahnen, dass sie mit den anderen, die ebenfalls glauben, verbunden sind. Es gibt keinen Glauben purer Individualisten. Der Glaube öffnet das Herz für andere, und die anderen öffnen uns das Herz für Gott. Gott ist ein mütterlicher Vater aller Menschen. Die Menschen, die an ihn glauben, tragen bereits den Keim der Kirche in ihrem Herzen.

Weltwoche: 2000 Jahre nach dem griechischen Philosophen Epikur und 300 Jahre vor Auschwitz fragte sich auch der schottische Philosoph David Hume, wieso Gott so viel Leid zulasse: «Möchte Gott Böses verhindern, kann es aber nicht, dann ist er impotent, könnte er es, tut es aber nicht, dann ist er bösartig.» Was antworten Sie Epikur, Hume & Konsorten?

Bonnemain: Würde ich denken, die Antwort auf das Vorhandensein des Bösen und des Leidens zu haben, wäre ich naiv. Ich hätte nicht viel von Gott und den Menschen verstanden. Es bleibt ein Rätsel. Dennoch: War Christus am Kreuz wirklich absolut ohnmächtig? Oder offenbarte er nicht genau dort die Allmacht der Liebe? Gott hat sich dafür entschieden, keine märchenhafte Welt hervorzuzaubern, sondern eins zu werden mit den Abgründen des Menschlichen, um gerade dort im tiefsten Abgrund, den unsichtbaren Samen der Liebe einzupflanzen. Indem wir glauben, wissen wir, dass sich am Ende der Zeiten das Gute durchsetzen wird. Es geht um die Wahrheit über die Freiheit des Menschen. Wir tragen die Verantwortung, dass es weniger Leid und Böses auf der Welt gibt. Der Glaube ans Jenseits ist keine billige Vertröstung, sondern ein kräftiger Ansporn, alles zu tun, damit die Welt menschlicher wird.

Weltwoche: Meine philippinische Ehefrau kam vor vierzehn Jahren in die Schweiz. Bevor sie in den Flieger stieg, fragte sie, ob in der Nähe meines Wohnorts eine Kirche sei. Das sei sehr wichtig für sie. Als sie nach ein paar Jahren realisierte, dass im Raum Basel die Mehrheit religionslos ist und trotzdem das wesentlich bessere Leben hat, verlor sie schrittweise ihren Glauben. Können Sie das nachvollziehen?

Bonnemain: Ich würde nicht wagen, zu behaupten, dass Ihre Frau ihren Glauben verloren hat. Vielleicht hat sich ihre frühere Sicht des Glaubens verändert. Wir sind und bleiben alle Suchende. Wir tragen alle unsere Kirche im Herzen. Selbst die grössten Errungenschaften einer guten, entwickelten, modernen Gesellschaft können dem, was wir Menschen im Tiefsten suchen, nicht genügen. Wir suchen eine Liebe, die uns unendlich erfüllt und nicht verrät. Eine Schönheit, die nie verwelkt, eine unendliche Harmonie ohne Misstöne, eine Fülle ohne Ende, eine Wahrheit ohne jegliche Spur von Lüge, eine Weisheit, die alle Fragen beantwortet.

Weltwoche: Im Buch Henoch, das angeblich ursprünglich zum Alten Testament gehörte, wird beschrieben, wie die Götter ihre Söhne als Wächter auf die Erde schicken und diese mit Erdenfrauen Kinder zeugen, die Nephilim, die riesenhaften Helden der Antike. Was halten Sie vom Buch Henoch?

Bonnemain: Meines Wissens gehörten die apokryphen Henoch-Bücher nie zum christlichen Kanon der Bibel; nur die Gestalt Henochs kommt in unserer Bibel vor. Auf jeden Fall darf man die Bibel nicht buchstäblich verstehen. Es gibt verschiedene Kriterien der Interpretation, die beachtet werden müssen. Man muss die Gattung des Buchs berücksichtigen, den historischen Kontext, die Absicht, mit der das Buch geschrieben wurde, die Parallelstellen vergleichen und so weiter. Vieles im Alten Testament kann man nur im Licht des Neuen Testaments richtig deuten.

Weltwoche: Papst Franziskus bezeichnete die Nato-Osterweiterung als «Bellen vor der Haustür». Mittlerweile geben US-Senatoren öffentlich zu, dass sie mit dem provozierten Stellvertreterkrieg Russland schwächen und ihre Industrie erneuern. Sollte sich die Kirche vermehrt politisch äussern?

Bonnemain: Je nachdem, was man unter Kirche versteht. Jeder Christ und jede Christin trägt eine ethische und politische Verantwortung. Der Glaube dispensiert uns nicht, uns politisch zu engagieren, im Gegenteil. Dieses persönliche Engagement sollte aber nicht als die grundlegende Position der Weltkirche deklariert werden. Jeder ist im Gewissen frei, auch im politischen Bereich. Zugleich bleibt die Kirche eine moralische und ethische Instanz. Sich für Freiheit und Frieden, für die Menschenrechte, für Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung sowie für das menschliche Leben und seine unantastbare Würde und viele andere Werte einzusetzen, gehört zum Auftrag der Kirche. Das hat mit Politik zu tun.

Weltwoche: Die Schweiz hat mit der Übernahme der Sanktionen ihre Neutralität aufgegeben. Sollte sich der Vatikan als neutrale Plattform für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine anbieten?

Bonnemain: Neutralität ist nicht Gleichgültigkeit. Wir dürfen gegenüber menschlichem Leiden, Aggressionen und Ungerechtigkeiten nicht gefühllos bleiben. Neutralität verstehe ich als Position zugunsten der Menschlichkeit, der Vermittlung, des Friedens. Es ist kein minimales Engagement, sondern ein maximales. So viel ich weiss, hat der Vatikan von Anfang an versucht, zu vermitteln, damit der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine endet, damit ein anhaltender Friede erreicht werden kann.

Weltwoche: Der Kriegsreporter Peter Scholl-Latour sagte einst, er fürchte nicht den Islam, sondern die Schwäche des Westens. Ist die als Toleranz kaschierte Feigheit und Ängstlichkeit des Westens langfristig eine Gefahr für Christen in Europa, wie sie bereits eine Gefahr für Juden in der westlichen Welt ist?

Bonnemain: Fundamentalismus, Fanatismus, Extremismen und ideologische Nationalismen sind echte Gefahren für die Menschheit, auf allen Seiten. Toleranz, Meinungsfreiheit, Pluralität, die Überzeugung einer universellen Geschwisterlichkeit und die Heilkraft der Vergebung und der Versöhnung sind die einzigen Mittel, unsere Welt langfristig zu retten. Aggression, Hass und Vergeltung können nicht mit Aggression, Hass und Vergeltung überwunden werden.

Weltwoche: Am 26. Juli feiern Sie Ihren 76. Geburtstag. Wie feiert der Bischof von Chur?

Bonnemain: Am Nachmittag empfange ich voll Freude hier in Chur siebzig Velofahrende, die zwischen La Brévine NE, dem kältesten Ort der Schweiz, und dem heissesten Ort der Schweiz, Grono GR, unterwegs sind. Das ist mein Tag.

Weltwoche: Ungefähr in drei Jahren endet voraussichtlich Ihre Amtszeit. Werden Sie den Papst um Verlängerung bitten?

Bonnemain: Um keine Sekunde. Ich werde aber, solange er der Ansicht ist, dass ich brauch- und tragbar bin, weiterwirken.

Weltwoche: Papst Franziskus hat Luis Tagle, den ehemaligen Erzbischof von Manila, nach Rom geholt. Bis 2022 war dieser als Kardinalpräfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker zuständig. Er gehört wie auch Papst Franziskus und Sie zu den bodenständigen Würdenträgern, die Bescheidenheit und Demut vorleben. Wird Kardinal Tagle eines Tages der Oberhirte von zwei Milliarden Christen?

Bonnemain: Ich bin kein Prophet und überlasse die Orakel den sogenannten «Vatikanisten». Ich habe Verschiedenes von Kardinal Tagle gelesen und bin von seiner Schlichtheit und Bescheidenheit beeindruckt. Seine grosse Fähigkeit, mit einfachen Worten und Bildern die Frohbotschaft an den Menschen zu bringen, bewundere ich. Würde er Papst werden, würde ich mich freuen.

Weltwoche: Mögen Sie jetzt noch den Standardfragebogen der Weltwoche beantworten?

Bonnemain: Ich will’s probieren.

Weltwoche: Was ist der Sinn des Lebens?

Bonnemain: Lieben zu lernen und glücklich zu sein.

Weltwoche: Was ist die grösste Ungerechtigkeit auf Erden?

Bonnemain: Einige Menschen als wertvoller als andere einzustufen.

Weltwoche: Worauf freuen Sie sich jeden Tag?

Bonnemain: Die Möglichkeit zu haben, allen zu sagen, dass Gott uns liebt.

Weltwoche: Welche Ihrer wahrhaftigsten Überzeugungen würden nur die wenigsten Menschen mit Ihnen teilen?

Bonnemain: Dass wir nur das haben, was wir restlos schenken.

Weltwoche : Wovon träumen Sie?

Bonnemain: Von einer Welt, in der sich alle lieben.

Weltwoche: Gibt es ein Leben nach dem Tod?

Bonnemain: Viel mehr als das: Das hundertprozentige Leben beginnt nach dem Tod.

Weltwoche: Was ist das Wichtigste im Leben eines Bischofs?

Bonnemain: Dasselbe wie im Leben eines jeden Menschen – dass er versucht, Gott und den Nächsten zu lieben.

Weltwoche: Mit wem würden Sie bei einer Tasse Kaffee am liebsten diskutieren? Worüber?

Bonnemain: Mit Wladimir Putin – über sein Weltbild.

Weltwoche: Wer oder was inspiriert Sie am meisten?

Bonnemain: Jesus Christus.

Weltwoche: Was ist das grösste Missverständnis, das über Sie in Umlauf ist?

Bonnemain: Dass ich alleine die Kirche verändern kann.

Weltwoche: Wenn Sie für einen Tag allein bestimmen könnten in der Schweiz, was würden Sie sofort ändern?

Bonnemain: Unser Zögern, die eigene Komfortzone zu verlassen.

Weltwoche: Womit kann man Sie auf die Palme bringen?

Bonnemain: Es braucht viel, bis man mich auf die Palme bringt. Ich ertrage aber nur schwer, wenn man anderen gegenüber lieb- oder respektlos wird.

Weltwoche: Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten?

Bonnemain: Fast alles bereitet mir Freude, vor allem wenn Menschen miteinander liebevoll umgehen.

Weltwoche: Was ist der beste Rat, den Sie je bekommen haben?

Bonnemain: Was anscheinend der Schutzengel Papst Johannes XXIII. gesagt hat: «Giovanni, non prenderte troppo sul serio.» («Giovanni, nimm dich nicht zu ernst.»)

Weltwoche: Was würden Sie dem fünfzehnjährigen Joseph Maria Bonnemain heute raten?

Bonnemain: Sei nicht so eingebildet, und denke nicht, dass die anderen vor dir keine Ahnung «von Tuten und Blasen» gehabt hätten.

Weltwoche: Welche historischen Persönlichkeiten bewundern Sie?

Bonnemain: Thomas Morus, Albert Schweitzer und Mutter Teresa von Kalkutta.

Weltwoche: Welcher Mensch bekommt nicht die Anerkennung, die er verdient?

Bonnemain: Derjenige, der überzeugt ist, keine Anerkennung zu verdienen.

Weltwoche: Was ist das Schönste an der Schweiz?

Bonnemain: Der Friede und die Bereitschaft zum Kompromiss.

Weltwoche: Welches Ziel möchten Sie noch erreichen?

Bonnemain: Etwas beizutragen, dass viele Menschen glücklich werden können.

Weltwoche: Was macht das Leben lebenswert?

Bonnemain: Die Gemeinschaft.

Weltwoche: Bischof Bonnemain, danke für dieses Gespräch.

«Ich war sehr in Blanca verliebt. Ich stellte mir eine kinderreiche Familie vor. Aber schliesslich kam es anders.»

«Wir brauchen eine Pandemie des Guten, der Liebe.»

«Gibt es ein Leben nach dem Tod?» –

«Mehr als das: Das hundertprozentige Leben beginnt nach dem Tod.»

«Gott ist ein mütterlicher Vater aller Menschen»: Seelsorger Bonnemain.

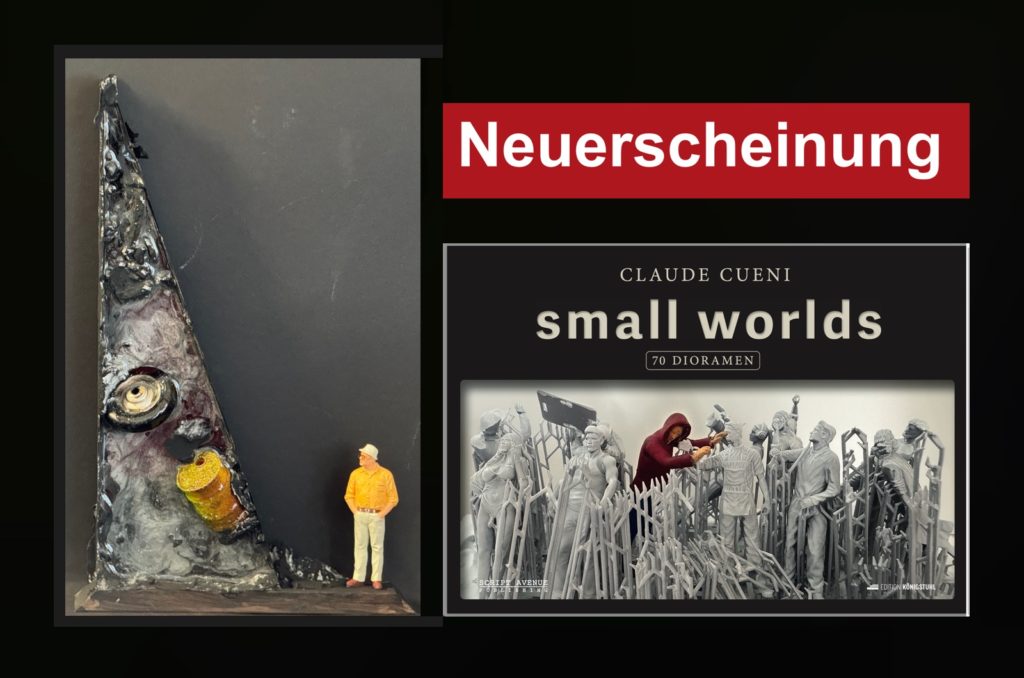

«Bereitschaft zum Kompromiss»: Bischof Bonnemain, Autor Cueni (l.).