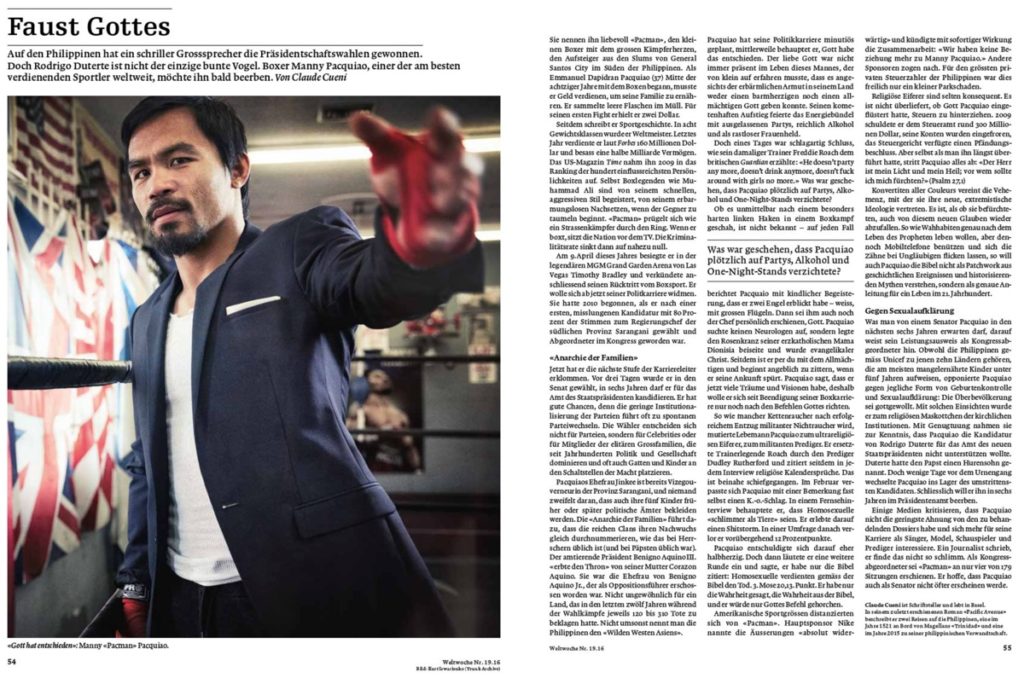

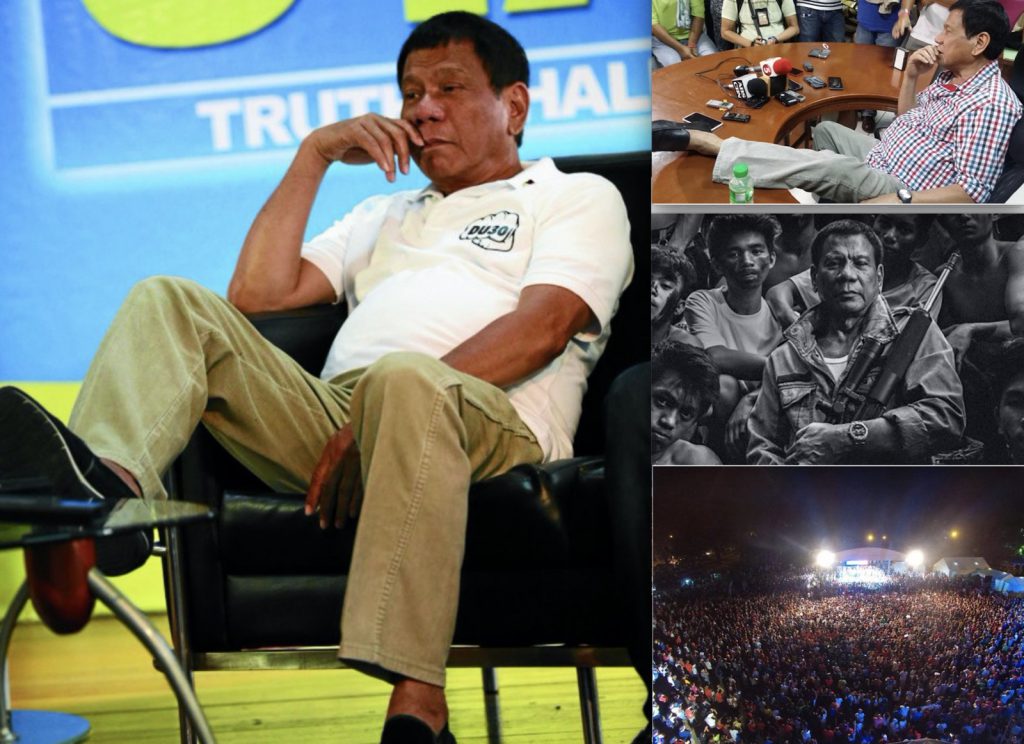

Der Inselstaat wählt einen neuen Präsidenten: Er wird wohl Rodrigo Duterte heissen

Von Claude Cueni

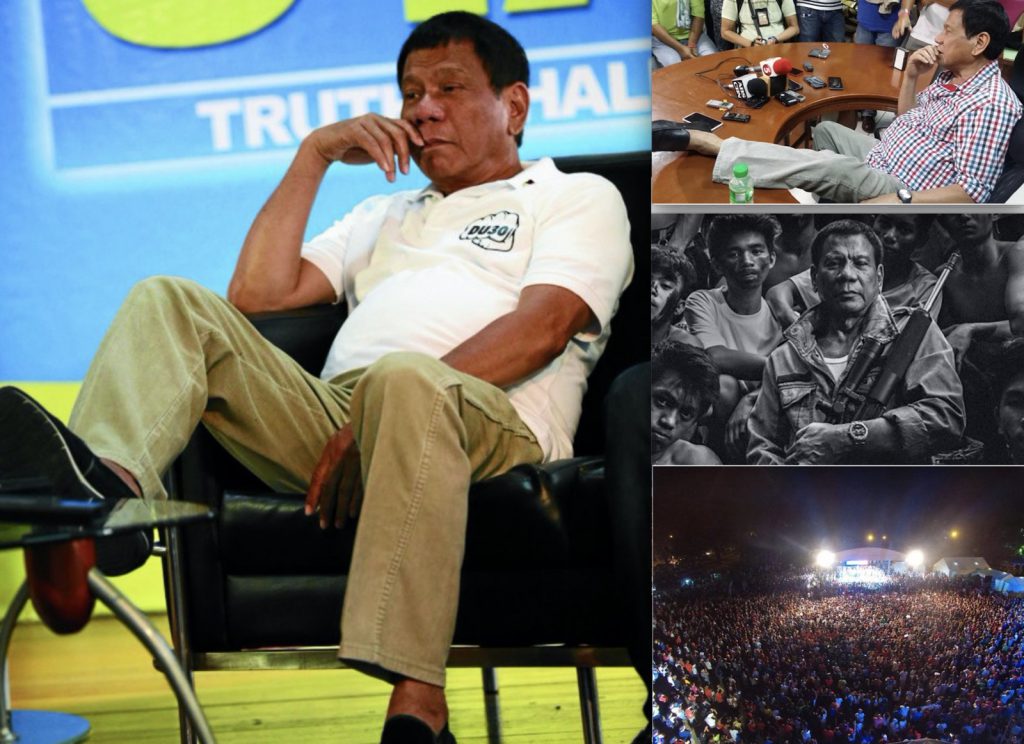

Manila. Morgen Sonntag finden in der «ältesten Demokratie Südostasiens» Wahlen statt. Letzten Herbst hatten sich 130 Kandidaten für das Amt des philippinischen Staatspräsidenten beworben, vier sind noch im Rennen. In Führung liegt Rodrigo Duterte (71) mit 33 Prozent. 22 Jahre lang war er Bürgermeister von Davao City und hat in seinen sieben Amtszeiten die kriminellste Stadt der Philippinen in die sicherste Stadt des Landes verwandelt. Er lehnte die Nomination für den «World Mayor Prize» mit der Begründung ab, er habe nur seinen Job getan. Sein Lieblingsausdruck ist «Fuck you».

Wer ist dieser «tough-talking mayor», der in aufreizender Lässigkeit auftritt, an Wahlkampfveranstaltungen von Zehntausenden Menschen wie ein Rock- star gefeiert wird und sich mit einer MP auf dem Cover des Hochglanzmagazins Esquire Philippines abbilden lässt? Die Financial Times nennt ihn «Dirty Harry», Al Jazeera «The Punisher».

«Digong» nennen ihn die Filipinos, und sie glauben ihm, was er sagt, und was er sagt, lässt Demokraten erbleichen. Duterte verspricht den Menschen nicht weniger als die Befreiung der Philippinen von Korruption und Kriminalität innerhalb von sechs Monaten. In einem Fernsehinterview konfrontierte ihn die Moderatorin mit den Vorwürfen der Justizministerin, wonach er in Davao City für die Morde der Todesschwadronen verantwortlich sei.

«Ja», antwortete Duterte gelassen, «wir haben Davao gesäubert. Wenn einer in meine Stadt kommt und ein Kind vergewaltigt, erschiesse ich ihn.» Sollte er Präsident werden, wird er am ersten Tag eine Warnung an alle Kriminellen abgeben, «stop it, right now!», und anschliessend jeden öffentlich hängen, der weiter mit Drogen dealt. Süchtigen bietet er hingegen das modernste Rehab-Zentrum des Inselstaates an.

Die tägliche Korruption

Seinen ersten Konkurrenten, Vizepräsident Jejomar Binay, muss er nicht mehr fürchten. Binay ist in einen Korruptionsskandal verwickelt, er fiel auf 17 Prozent zurück. Korruption ist im korruptesten Land Asiens Lifestyle, «daily business». Der Clan steht über den Gesetzen, es herrscht die «Anarchie der Familien», Nachfahren werden wie Herrscher und Päpste durchnummeriert. Auch für den nächsten Konkurrenten, den früheren Innenminister Mar Roxas II. (58), hat Duterte nur Spott übrig. Roxas II., der steinreiche Enkel des ehemaligen Präsidenten Manuel Roxas (1946–1948), kauft Stimmen für 500 Pesos (circa 10 Franken) und im grossen Stil Facebook-Likes aus Russland und China. Acht Milliarden Dollar internationaler Hilfsgelder für die Opfer des Taifuns Yolanda (2013) sind in seinem Büro verschollen. Er liegt bei 22 Prozent.

Dutertes dritter Gegner ist eine Frau: die Senatorin Grace Poe (48). Sie erlebte einen Shitstorm, als sich ihre angeblich erfolgreiche Businesskarriere in den USA als Halbtagesjob in einer Montessori-Schule entpuppte. The Manila Times nannte sie «The Fake», die Fälschung. The Philippine Inquirer titelte: «Zero Performance». Jetzt sind Grace Poe Werte von 35 auf 21 Prozent gesunken und «Dirty Harry» zieht allen davon, obwohl er kein Fettnäpfchen auslässt. Er macht sexistische «Witze», nannte den Papst einen Hurensohn und den blutrünstigen Diktator Ferdinand Marcos (1965–1986) gar den «besten Präsidenten, den die Philippinen je hatten».

Die Politanalystin Lourdes Tiquia erklärt Dutertes überraschenden Erfolg damit, dass er es geschafft hat, sich als einzige Alternative zum unglaublich korrupten Establishment zu positionieren. Während die Oligarchen Roxas II. und Binay in luxuriösen Villen leben und ihre Wahlkampfhelfer gut bezahlen, arbeiten mittlerweile über eine halbe Million Filipinos ehrenamtlich für ihren «Digong» und drucken auf eigene Kosten Poster und T-Shirts. Duterte verspricht nicht Kontinuität, er verspricht den radikalen Wandel. Er lebt in einem bescheidenen Haus, tritt in kaputten Schuhen auf und verzichtet auf jede «Kostümierung». Freddie Aquilar, der philippinische Bob Dylan, hat ihm einen Wahlkampfsong gewidmet. Alles, was in der Film- und Musikbranche einen Namen hat, steht geschlossen hinter dem Mayor.

Carlos Conde von Human Rights Watch in the Philippines sieht Dutertes Popularität als Folge des totalen Zusammenbruchs von Recht und Ordnung und sorgt sich um die Menschenrechte. Dan Mariano, ein Politanalyst in Manila, schreibt, dass die unglaubliche Kriminalität die Menschen traumatisiere und dass Duterte auf diesem Gebiet einen aussergewöhnlichen Leistungsausweis habe. Nur ihm traut man zu, ein «game-changer» zu sein, einer, der das Spiel dreht.

Bewaffnete Konflikte

Auf den zukünftigen Präsidenten warten herkulische Aufgaben. Laut Unicef zählen die Philippinen zu den zehn Ländern weltweit, welche die höchste Anzahl an fehlernährten Kindern unter fünf Jahren haben. 22 Millionen Menschen sind täglich von Hunger betroffen. Das ist erstaunlich, denn eigentlich könnten die Philippinen mit einer BIP-Wachstumsrate von über sechs Prozent eine florierende Volkswirtschaft sein. Doch der Reichtum erfasst nicht die breiten Schichten: Fast die Hälfte der 110 Millionen Einwohner lebt unter der Armutsgrenze, die Überbevölkerung hat groteske Ausmasse erreicht. Zu allem Übel stemmt sich die katholische Kirche mit ihrem Medienimperium gegen jegliche Form von Geburtenkontrolle und Sexualaufklärung.

Eine weitere Baustelle sind die zahlreichen bewaffneten Konflikte auf der südlichen Insel Mindanao: Die kommunistische New People’s Army (NPA), der bewaffnete Arm der kommunistischen Partei der Philippinen (CPP), entführt seit 46 Jahren laufend Armeeangehörige und Polizisten. 13 Tage vor der Wahl begab sich «Dirty Harry» ins Rebellenlager und kam mit fünf entführten Polizisten zurück.

Ein permanentes Ärgernis sind auch die islamistischen Abu-Sayyaf-Terroristen, Verbündete des Islamischen Staates. Sie haben vor einigen Tagen eine kanadische Geisel geköpft. Seit 1991 hat Abu Sayyaf mehrere Tausend Menschen verletzt, entführt, getötet, enthauptet oder in die Luft gesprengt.

Auch aussenpolitisch wird der neue Präsident gefordert sein. Die Philippinen sind der wichtigste Standort für die Abhörstationen der National Security Agency (NSA) im pazifischen Raum. Obwohl die beiden Pachtverträge bereits 1991 gekündigt wurden, sind die USA immer noch stationiert. Sie haben ein Argument in der Höhe von 500 Millionen überwiesen. Auf den sich ab-zeichnenden Sieg Dutertes reagierten sie letzten Monat mit einer millionenschweren Medienkampagne gegen den «Donald Trump der Philippinen».

Auch die Chinesen sind mittlerweile hellhörig geworden. Duterte will die von China beanspruchten Spratly-Inseln im Alleingang zurückerobern. Die Marine soll ihn mit einer philippinischen Fahne auf der Insel absetzen. Der chinesische Marineadmiral Wang Kang Shang kommentierte, man könne philippinische Fischer wegschicken, auch die philippinische Navy könne man wegschicken, aber nicht den Präsidenten der Philippinen. Darauf sei China nicht vorbereitet.

In den letzten Umfragen sämtlicher Institute und Online-Medien führt Duterte wenige Tage vor der Wahl immer noch mit grossem Abstand. Seine Gegner sind im Panikmodus und wechseln eilig ins Duterte-Lager. Teddy Locsin, Starmoderator beim News Chanel The World Tonight (ABS-CBN) sagt: «Das Land ist in Anarchie versunken. Nur noch ein Cäsar kann das Problem lösen.» Duterte sei der Einzige, der sich noch nie bereichert habe.

Aber auf den Philippinen fallen Entscheidungen nicht immer an der Urne. 1983 wurde Oppositionsführer Aquino II. auf dem Flughafen erschossen. In den letzten Tagen wurden der Stadtrat Heinrich Apostol, der Vizebürgermeister Ronaldo Lucas und einer von Dutertes Wahlkampfmanagern erschossen. Bei jeder Wahl in den letzten zwölf Jahren wurden durchschnittlich 120 bis 310 Menschen getötet. In Cebu gibts gemäss Cebu Daily NewsAuftragskiller für 45 Dollar.

Häufiger ist Wahlbetrug, wie man ihn der früheren Präsidentin Gloria Macapagal-Arroyo (2001–2010) nachträglich aufgrund von Telefonmitschnitten nachgewiesen hat. Seit Montag melden Expats aus Kalifornien, Japan, Hongkong, Kuwait und Dubai programmierten Wahlbetrug. Kreuzt man auf dem Wahlzettel «Duterte» an und schiebt ihn in den Smartmatic-Automaten, steht auf der ausgedruckten Wahlquittung manchmal der Name «Roxas II.». Auf Nachfrage von CNN Philippines gestand die Wahlkampfkommission (Comelec), sie habe die Software und die Hardware der Wahlautomaten immer noch nicht zertifiziert, obwohl jugendliche Hacker bereits demonstriert hatten, wie einfach sich die Automaten manipulieren lassen. Der CEO der Comelec ist Andy D. Bautista, der ehemalige Wahlkampfmanager von Roxas II. Letzten Herbst hatte er Grace Poe und Duterte auf Drängen von Roxas II. von der Wahl ausgeschlossen und später nach Protesten wieder zugelassen.

Angriff in der Zielgeraden

Für den Fall, dass Roxas II. den Wahlsieg erschwindelt, drohen die Duterte-Wähler mit einer Neuauflage der gewaltfreien People Power Revolution (Edsa), die 1986 den Diktator Ferdinand Marcos (mit acht Milliarden im Handgepäck) ins Exil getrieben hat. Die kommunistische New People’s Ar- my (NPA) droht gar mit Revolution. Anonymus will alle Regierungsrechner lahmlegen, falls Präsident Aquino III., wie angekündigt, einen Wahlsieg Du- tertes nicht respektiert.

Am Montag gab es einen letzten Versuch, Duterte noch auf der Zielgeraden zu bodigen. Senator Trillanes IV. be.hauptete, Duterte habe ein Schwarzgeldkonto mit 221 Millionen Pesos. Die Anwälte beider Seiten trafen sich zum Showdown in den Räumlichkeiten der Bank of the Philippine Islands (BPI). Dutertes Kontostand betrug umgerechnet 325 Franken, auf dem Dollarkonto hatte er 5021 Dollar, eine Zahlung oder einen Kontostand von 221 Millionen Pesos hat es nie gegeben. Trillanes IV. gibt nicht auf. Er prophezeit bei einem Sieg Dutertes einen Militärputsch, weil der Major die Kommunisten in Mindanao an der Regierung beteiligen will. Fortsetzung folgt.

In Erwartung eines Duterte-Sieges brachte gestern eine verängstigte Dealerin Drogen im Wert von 1,7 Millionen Peso auf einen Polizeiposten in Dumaguete City (Negros Oriental). Sie hatte die Warnung des «Punishers» gehört: «Stop it, right now! Or I kill you.» Disiplina Duterte.

Claude Cueni ist Schriftsteller und lebt in Basel. In seinem zuletzt erschienenen Roman «Pacific Avenue» beschreibt er zwei Reisen auf die Philippinen, eine im Jahre 1521 an Bord von Magellans «Trinidad» und eine im Jahre 2015 zu seiner philippinischen Verwandtschaft.

Weitere Artikel über die Philippinen:

Weltwoche, Dezember 2015, »Gott wird weinen«