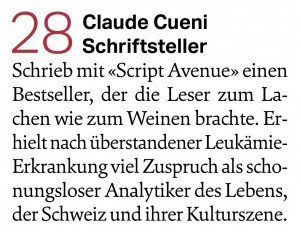

Pressespiegel 2015 – 2016

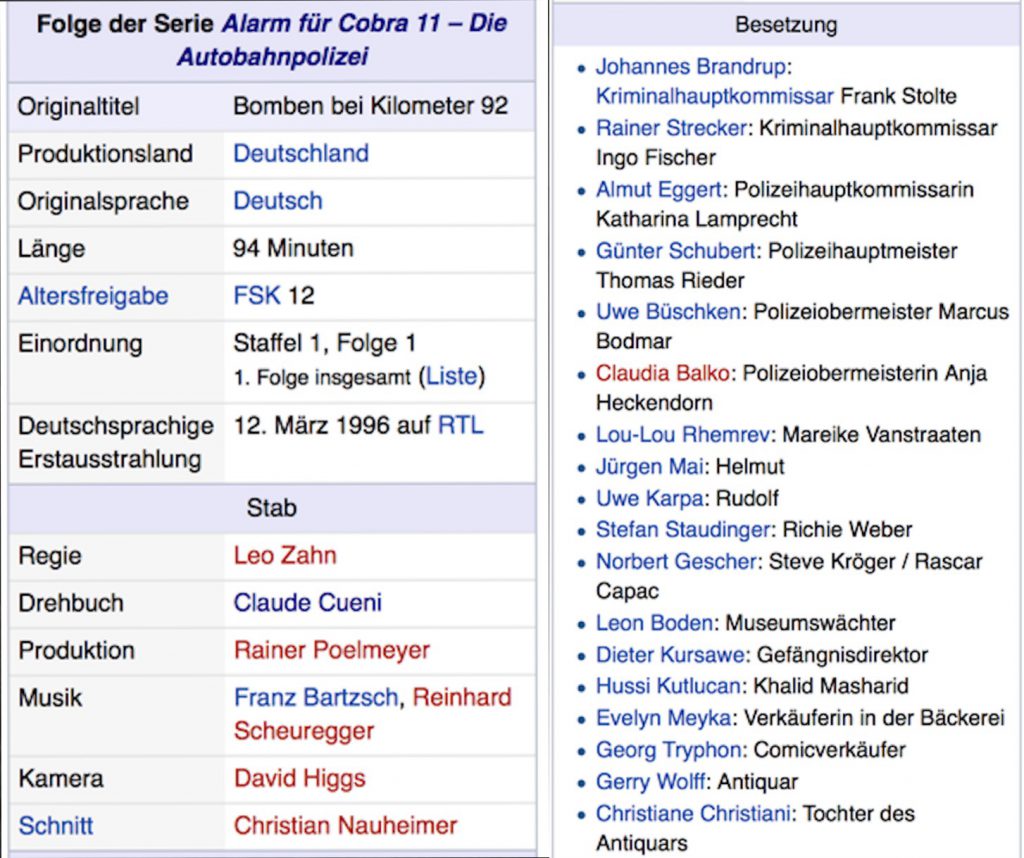

Ausführliche Berichte habe ich für Weltwoche und Basler Zeitung geschrieben.

Mein Interview mit Francisco Sionil Jose (91), dem Grand Old Man der philippinischen Literatur

Erschienen in der Weltwoche am 24. November 2016

01.12.2016

#Aids Epidemie auf den Philippinen.

»The Tokio Times« hatte vor sechs Wochen den Philippinen eine Aids Epidemie prophezeiht, weil es unter Duterte angeblich ein Straftatbestand ist, wenn man einem der vier Millionen Drogensüchtigen eine saubere Spritzen aushändigt. Nun schlägt die NYC Behörde, die National Youth Commission, Alarm: Die Neuerkrankungen hätten epidemische Ausmasse erreicht, 62 Prozent der Betroffenen seien zwischen 15 und 24. Allein in diesem Jahr sollen über 55.000 neue Erkrankungen von Aerzten gemeldet worden sein.

Die Regierung behauptet, die Epidemie sei auf ungeschützten Sexualverkehr zurückzuführen, aber den gab es wohl auch schon vor Dutertes Amtseinsetzung.

30.11.2016

#Zamboanga City. Bei einem Bombenanschlag wurden sieben Männer von #Dutertes Security Guard und zwei Soldaten verletzt. Gemäss #PhilippineStar soll es eine Warnung an Duterte gewesen sein. Hinter dem Anschlag steht die Terrorgruppe „Maud“, die sich dem IS angeschlossen hat. Der Süden der Philippinen gilt als Rückzugsgebiet für IS Terroristen die sich aus dem Nahen Osten zurückziehen.

29.11.2016

Flip-Flop-Präsident Rodrigo Duterte eröffnet heute ein Rehab Zentrum für 10.000 Drogensüchtige in Fort Magsaysay in Nueva Ecija. Gemäss seinen Angaben leben drei bis 4 Millionen Drogenabhängige auf den Inseln, je nach Laune, ob manisch oder depressiv, variieren die Zahlen.

Flip-Flop-Präsident Rodrigo Duterte eröffnet heute ein Rehab Zentrum für 10.000 Drogensüchtige in Fort Magsaysay in Nueva Ecija. Gemäss seinen Angaben leben drei bis 4 Millionen Drogenabhängige auf den Inseln, je nach Laune, ob manisch oder depressiv, variieren die Zahlen.

Gleichzeitig kündigt er für morgen eine weitere Liste mit den 10.000 Namen von Senatoren, Abgeordneten, Polizeibeamten etc. an, die im Drogenhandel tätig sind. Er behält sich vor, bei zu erwartenden Unruhen, das Kriegsrecht light auszurufen.

Während er in seinem Drogenkrieg null Erbarmen fordert, fordert er gleichzeit die zahlreichen Demonstranten, die gegen das Begräbnis des Diktators Marcos auf dem Heldenfriedhof protestieren, dazu auf, zu vergeben.

Heute morgen höre ich, dass selbst in den Dörfern nun Listen mit mutmasslichen Drogensüchtigen und Drogendealern im Umlauf sind. Jeder kann jeden denunzieren, ob wahr oder nicht wahr, wird nicht überprüft. Man ist dann auf der Liste und in Lebensgefahr. Die Listen hängen seit heute Morgen am Aushang der Gemeinden. Duterte hat allen Drogensüchtigen angeraten, in den Häusern zu bleiben, Drogensüchtige, die sich auf der Strasse erblicken lassen, würden erschossen.

Es ist mittlerweile merkwürdig still geworden bei einigen Duterte Anhängern. Selbst der ehemalige Präsident Ramos, der Duterte zur Kandidatur ermuntert hatte, kritisiert ihn nun öffentlich.

23.11.2016

Ronald dela Rosa, Director General of the Philippine National Police, während der Senatsanhörung. Inhaftierte Drogenbarone, die unter dem Zeugenschutzprogramm stehen, nennen vor dem Senatsausschuss die Namen der Polizeigenerale, Polizeidirektoren und Senatoren, die auf den Lohnlisten der mexikanischen und chinesischen Drogenkartelle stehen. Dela Rosa bricht in Tränen aus, als er die Namen hört und sagt, jetzt stünde er alleine da, er könne keinem mehr trauen. Er könne jetzt verstehen, wieso das Volk das Vertrauen in die Polizei völlig verloren habe. Wie stark die Drogensyndikate den gesamten Staatsapparat unterwandert haben, hat selbst ihn, der wegen seiner Aehnlichkeit mit Hollywood Star Dwayne Douglas Johnson »the rock« genannt wird, zusammenbrechen lassen. Die Wut gegen diese unglaubliche Korruption, hat den psychisch gestörten (bipolare Störung gemäss eigenen Angaben) Nationalsozialisten Rodrigo Duterte an die Macht gebracht, weil er versprochen hatte, alle Kriminellen zu erschiessen. Die Zustimmung für seine gesetzlose Blutrache gegen alle Kriminelle zieht sich durch alle sozialen Schichten, auch Universitätsprofessoren und Bischöfe unterstützen ihn… Es ist unwahrscheinlich dass Duterte den Ablauf seiner 6jährigen Präsidentschaft überlebt, dann bleibt der Narkostaat ein Narkostaat der Superlative.

8. November 2016

Der oberste Gerichtshof hat die Bestattung des Diktators Ferdinand Marcos erlaubt. Der 1989 im US-Exil (Marcos und Ronald Reagan waren beste Freunde) Verstorbene, »wartet« seit 27 Jahren einbalsamiert in einem Glassarg auf ein Begräbnis auf dem Heldenfriedhof. Er war 1965 zum Präsidenten gewählt worden, hatte 1972 das Kriegsrecht ausgerufen und über 30.000 Kritiker interniert, etliche von ihnen gefoltert und ermordet. Auf seiner Flucht hatte er über 3 Milliarden Dollar im Handgepäck, Volksvermögen, das die Nachkommen bis heute nicht zurückgegeben haben. Duterte nennt den Diktator den besten philipinischen Präsidenten aller Zeiten. Ein Diktator auf dem Heldenfriedhof, das kostet Duterte eine Menge Anhänger wie auch bereits sein Bruch mit den USA und seine Neuorientierung Richtung China und Russland. Dem Flip-Flop-Präsidenten stehen nach einem Wahlsieg von Clinton schwierige Zeiten bevor. Als ob er mit den Drogensyndikaten und den auf Rache sinnenden Oligarchenclans nicht schon genügend Feinde hätte, die auf seinen baldigen Sturz hinarbeiten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er das Ende seiner 6jährigen Amtszeit erleben wird, auch wenn nächstes Jahr das Kriegsrecht ausrufen sollte.

6. November 2015

Wenn Idioten Urlaub machen…

Ein Paar segelte auf einer Privatyacht in einer Bucht im Westen von Mindanao und hisste die deutsche Nationalflagge… Die Partnerin wurde erschossen, der Mann entführt.

Mindanao gehört zum Aktionsgebiet der Sabu Sayyaf Terroristen, die sich dem IS angeschlossen haben. Sie sind ein reine kriminelle Organisation, die seit Jahren westliche Touristen entführt, monatelang im Dschungel gefangenhält, gegen Lösegeld freilässt oder enthauptet. Zurzeit sind über ein Dutzend westlicher Touristen in Geiselhaft. Da Deutschland bzw. der deutsche Steuerzahler, jeweils Lösegeld bezahlt, sind deutsche Touristen besonders beliebt…

30. Oktober 2016

22. Oktober 2016

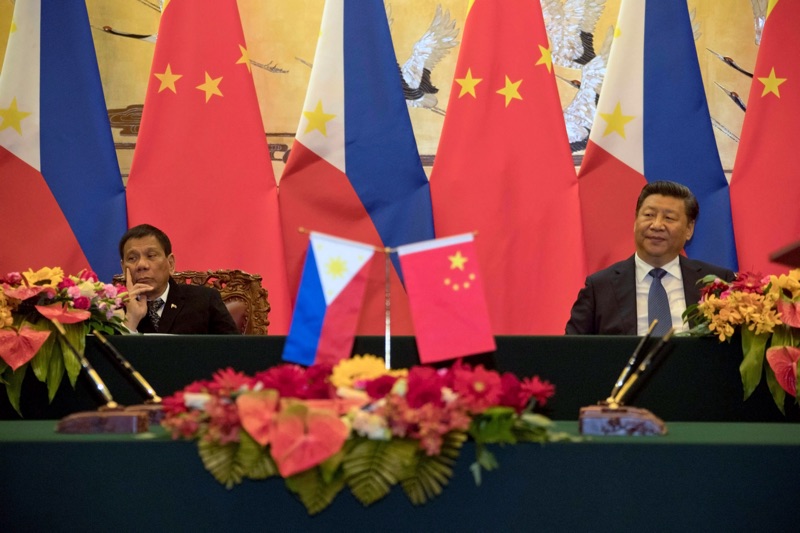

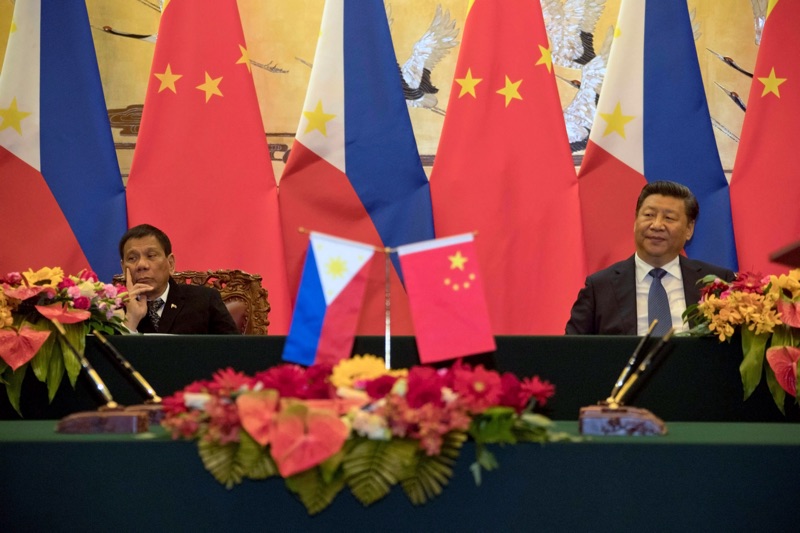

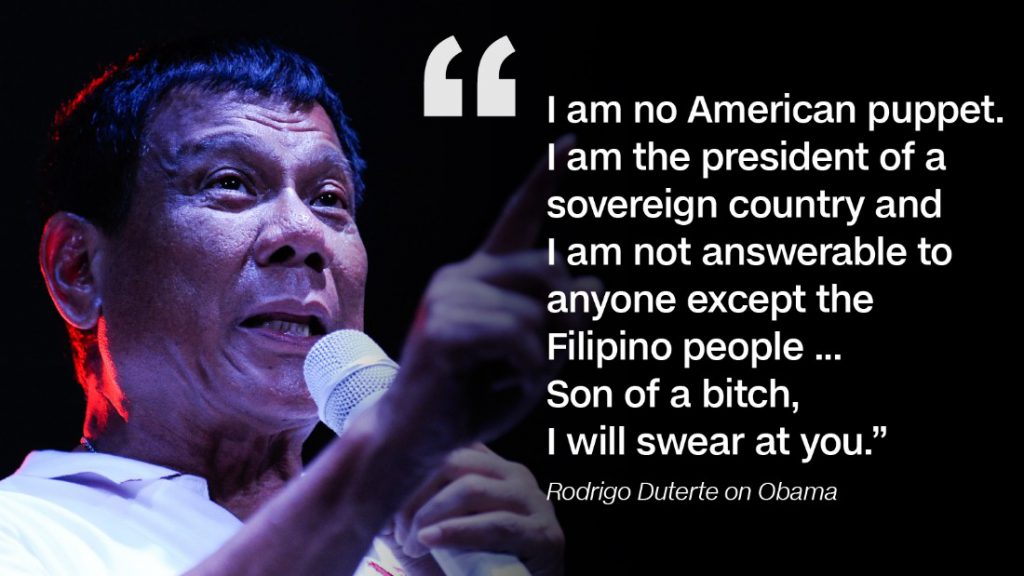

In China prahlte Duterte gestern: »USA, you lost«, schwadronierte über ein »Triumphirat mit China, Russland und den Philippinen gegen die Westliche Welt«, und erklärte feierlich die Trennung von den USA, auf militärischem und wirtschaftlichem Gebiet.« Grosser Applaus von den chinesischen Zuhörern, Irritation in den USA.

65% der Filipinos haben gemäss einer Umfrage von letzter Woche grosses Vertrauen in die USA, nur 35% in China. Die chinesische Minderheit auf den Philippinen ist nicht sonderlich beliebt, weil sie tüchtiger, vermögender und einflussreicher ist als die Filipinos. Die zwei reichsten Männer der Insel sind Chinesen, in der Wirtschaft geben sie den Ton an. Francisco Sionil Jose riet in einer Kolumne die Chinesen »wie Termiten auszumerzen«.

Nach Dutertes China Rede, ergoss sich ein Shitstorm in den sozialen Medien, sie kritisierten u.a., dass Duterte als Sieg feiert, dass China den Philippinen das Recht gewährt, in philippinischen Gewässern zu fischen…

Einige Senatoren erinnerten daran, dass ihr »Flip-flop« Präsident nicht ohne Einwilligung des Senats die Beziehungen zum Ausland ändern könne, einige Minister versuchten sich in Haarspalterei, eine Trennung sei keine Scheidung, die USA verlangten Aufklärung.

Unter einer US Präsidentin Clinton dürften die Tage des Flip-Flop Präsidenten gezählt sein. Er wird früher oder später das Kriegsrecht ausrufen, um den Senat zu umgehen. Mit dem Diktator (und Ronald Regan Freund) Ferdinand Marcos, dem Idol von Duterte, hatten die USA nie Probleme, mit Duterte mittlerweile ein ganz Grosses.

21. Oktober 2016

Duterte hat in China offiziell die millitärische und wirtschaftliche Trennung von den USA verkündet. Er will zusammen mit China und Putin ein Triumphirat gegen die westliche Welt bilden. In einer Umfrage vor einigen Tagen sagten 65% der Filipinos sie würden den USA mehr trauen, 35% sagten, sie würden China mehr trauen. Stirnrunzeln auf den Philippinen, unter Präsidentin Clinton werden die USA wohl nicht tatenlos zusehen. Die Philippinen sind der wichtigste Standort für die Abhörstationen der National Security Agency (NSA) im pazifischen Raum. Sie brauchen die Drohnenlandeplätze in Mindanao, um den IS, der dort ein Kalifat ausrufen will, zu stoppen.

12. Oktober 2015

Der Oberste Gerichtshof mag sich auch nicht entscheiden, ob der Diktator Ferdinand Marcos auf dem Heldenfriedhof begraben werden darf oder nicht. Entscheid aufgeschoben. Marcosclan organisiert Demos. Marcos „wartet“ seit 1989 in einem Glassarg auf eine Bestattung.

11.10.2016

Duterte & der Clan des Diktators Ferdinand Marcos

Wie „rappler“ heute meldet, hat Duterte anlässlich eines öffentlichen Vortrages in Illocos gesagt, er habe kaum Donatoren gehabt um seinen Wahlkampf zu finanzieren, Imee Marcos, die Tochter des Diktators Ferdinand Marcos, habe ihm Geld gegeben und sie habe sich dieses Geld sogar borgen müssen. Geht es noch dreister?

Der Marcos Clan hatte seinerzeit mehrere Milliarden Dollar im Handgepäck als ihn 1986 die gewaltfreie People Revolution aus dem Land drängte und er mit Hilfe der USA ins Exil flog…

Duterte hat die Donatorin Imee Marcos vorsätzlich der Wahlkommission verschwiegen, was ein gravierender Verstoss gegen die Wahlregeln ist.

Bereits Dutertes Vater arbeitete im Kabinett des Diktators. Duterte sagte mehrmals, der Diktator Marcos sei der beste philippinische Präsident aller Zeiten gewesen.

Er wollte dem Marcos Clan auch gestatten, die Leiche des Diktators, die seit 1989 in einem Glassarg auf ihre Beisetzung „wartet“, auf dem Heldenfriedhof zu begraben. Volksproteste haben dies bisher verhindert.

Duterte ist viel stärker mit dem Marcos Clan verbandelt als angenommen, er wünschte sich ursprünglich auch Bobong Marcos, den Sohn des Diktators, als Vizepräsidenten.

In den sozialen Medien ist die Enttäuschung gross.

8. Oktober 2016

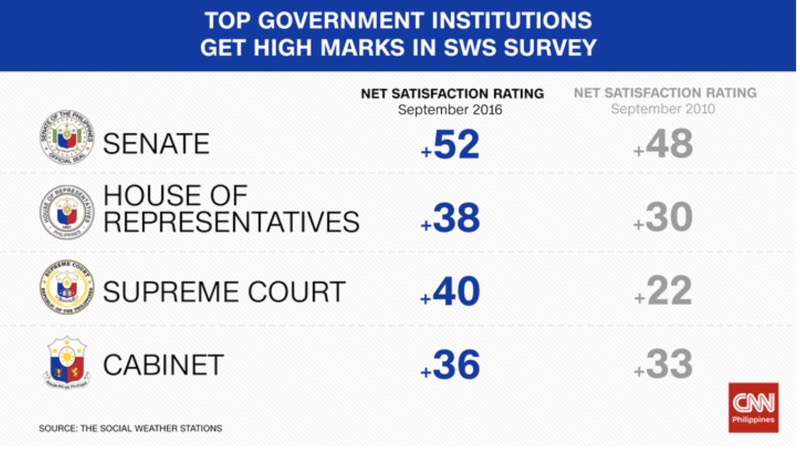

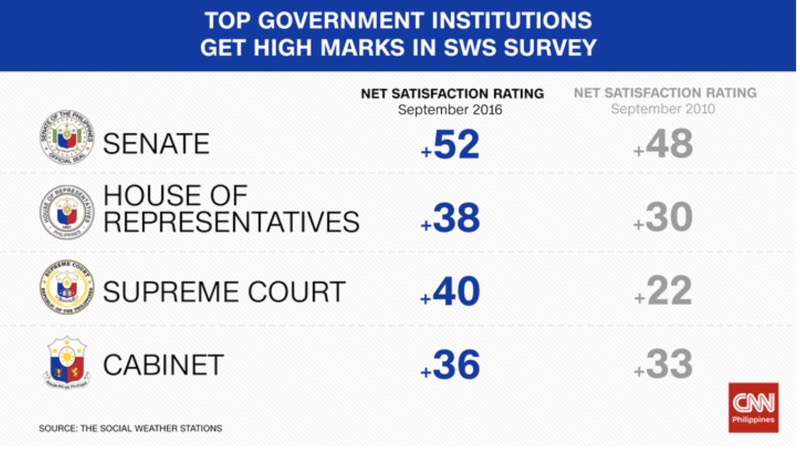

Duterte erzielt in der neuen Umfrage erneut historische Höchsstwerte. Die Zustimmung erfasst alle sozialen Schichten.

Duterte erzielt in der neuen Umfrage erneut historische Höchsstwerte. Die Zustimmung erfasst alle sozialen Schichten.

Die Soziologin Nicole Curato, erklärt CNN Philippines wieso auch in der soeben erschienenen Umfrage, die Zustimmung für Dutertes Drogenpolitik historische Höchstwerte erreicht. Sinngemäss sagt sie: »Was ich gerade dabei bin zu lernen, ist, dass die Leute Duterte unqualifizierten Support geben, weil sie ihre grundsätzliche Denkweise geändert haben: Wir befinden uns im Krieg. Das ist ein Krieg.«

Wenn Soldaten in einen notwendigen Krieg ziehen ist es nicht patriotisch, sie zu kritisieren, es wäre respektlos. »Das ist der Paradigmenwechsel in den Philippinen. Die Polizeioffiziere riskieren ihr Leben und du beginnst, sie zu kritisieren? Das wirst du nicht tun.«

Dr. Nicole Curato arbeitet am Institute for Governance and Policy Analysis an der Universität von Canberra / Philippinen.

https://news.vice.com/video/crystal-meth-and-cartels-in-the-philippines-the-shabu-trap

Sehenswerte Doku über die »Hauptstadt von Crystal Meth«. 90% der Polizeiangestellten sind im Drogenhandel involviert.

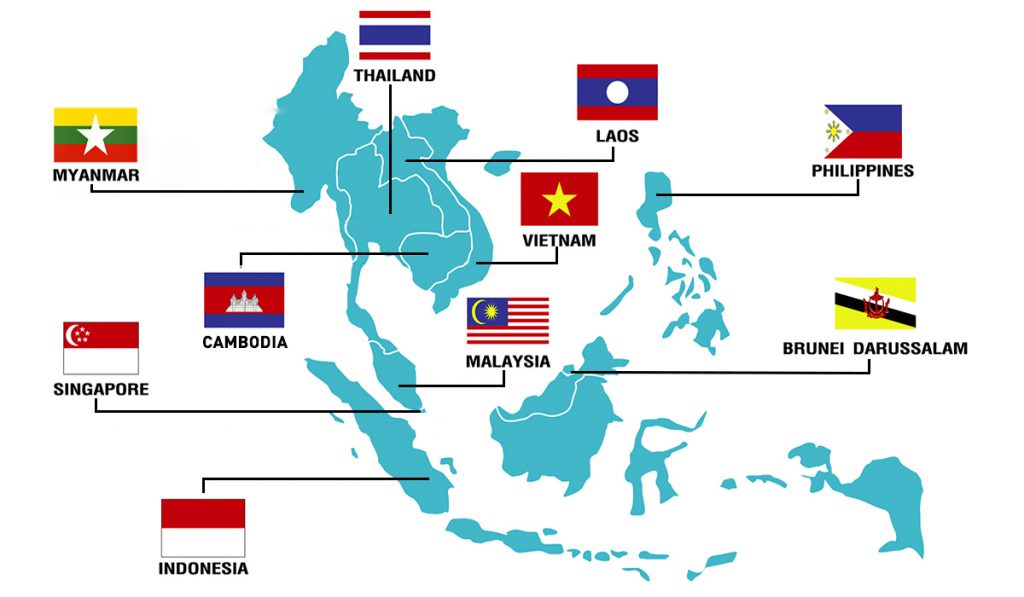

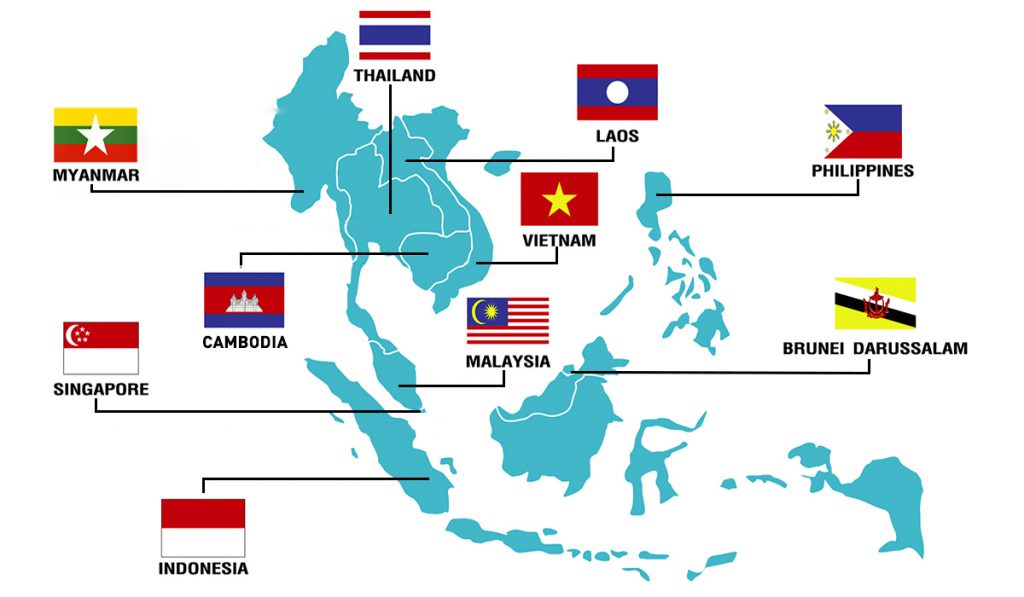

9. September 2016

Die ASEAN Staaten haben beschlossen, dass die Philippinen den Vorsitz für die nächste Konferenz im 2017 übernehmen werden. Indonesien teilte mit, dass sie den philippinischen »War on Drugs« übernehmen werden. Die Philippinen sind nicht wegen Duterte nicht so isoliert, wie es manche westliche Medien glauben machen wollen. Aus einem einfachen Grund: Die Mehrheit der umiegenden Staaten hält nicht viel von Menschenrechten und betreibt eine rabiate Kriminalitätsbekämpfung.

8. September 2016

Seit Dutertes Amtsamtritt am 1. Juli sind zwischen 2000 (CNN Philippines) und 2500 (The Philippine Star) mutmassliche Drogendealer und -süchtige aussergerichtlich erschossen worden. Gemäss General Ronald dela Rosa, Direktor der Philippine National Police (PNP), wurden knapp 800 bei Polizeieinsätzen erschossen, weil sich die mutmasslichen Täter einer Verhaftung entziehen wollten. Die anderen Toten gehen auf das Konto von rivalisierenden Drogenkartellen und anonymen Zivilisten, die mit ausdrücklicher Billigung des Präsidenten, mutmassliche Drogendealer und Süchtige erschiessen. Oder private Rechnungen begleichen.

Die Vorbereitungen für die Beisetzung des Diktators Ferdinand Marcos wurden nach Protesten vorläufig eingestellt.

18. August 2016, der 46. Tag

Gemäss Philippine Star hat General Ronald dela Rosa, der Direktor der Philippine National Police (PNP) gemeldet, dass seit Dutertes Amtsamtritt am 1. Juli 2016 die Kriminalitätsrate auf 49% gesunken sei. Er sei optimistisch, dass die drogenbasierte Kriminalität wie versprochen innerhalb von 3 bis 6 Monaten ausgemerzt sei. Nun würde man die Anti-Crime-Kampagne ausdehnen und sich die illegale Glückspielbetetreiber und die Steuerhinterzieher unter den Oligarchen vornehmen. Dela Rosa, der wegen seiner imposanten Körperfülle auch »The Rock« genannt wird, gilt auf den Philippinen nebst Duterte als der populärste Mann des Landes. Gemäss dem Sender ABS-CBN soll dela Rosa in einem Interview gesagt haben, der Islamische Staat plane im Auftrag der Drogensyndicate seine Ermordung und ein Attentat auf Duterte.

17. August 2016, der 45. Tag

In Manila haben einige tausend Menschen gegen die Bestattung des früheren Diktators Ferdinand Marcos auf dem Heldenfriedhof (Libingan ng mga Bayani) der Philippinen demonstriert. Darunter sind auch viele überlebende Folteropfer und Angehörige von Ermordeten.

Marcos liegt seit seinem Tod im Jahre 1989 in einem Glassarg aufbewahrt. Seine Familie kämpft seit 26 Jahren für ein Staatsbegräbnis. Duterte versprach während des Wahlkampfes im Herbst 2015, die ehrenhafte Bestattung auf dem Heldenfriedhof zu gestatten. Hingegen verzichtet Duterte darauf, die Milliarden Pesos, die Ferdinand Marcos auf seiner Flucht mitgenommen hat, von der Familie zurückzufordern. Die National Historical Commission of the Philippines (NHCP) begründet in einer 26seitigen Dokumentation, wieso man von diesem Begräbnis absehen soll. Sie weist minitutiös nach, und belegt dies mit Originaldokumenten, dass Ferdinand Marcos Heldentaten während des zweiten Weltkrieges frei erfunden sind. Er soll weder die »US Medal of Honor, den Silver Star, noch den Order of the Purple Heart« erhalten haben. Auch seine angebliche Führungsfunktionen sei frei erfunden. Duterte hatte während des Wahlkampfes keinen Hehl daraus gemacht, dass er den Diktator für den besten philippinischen Präsidenten aller Zeiten hält. Amnesty International schätzt die Zahl der unter Marcos in Lager Internierten, auf 70.000, 34.000 sollen gefoltert worden sein, 3240 ermordet.

9. August 2016, der 41. Tag

Duterte warnt vor einer Staatskrise. Maria Lourdes Sereno, die oberste Richterin der Philippinen, hat die von Duterte an den Pranger gestellten 7 Richter aufgerufen, sich nicht ohne Haftbefehl den Behörden zu stellen. Sie bezweifelt ihre Vergehen und die Rechtsmässigkeit von Dutertes Aktionen. Duterte warf Sereno vor, eine Verfassungskrise hinaufzubeschwören und warnte den Obersten Gerichtshof, er würde notfalls das Kriegsrecht (Dutertes Rede auf CNN Philippines) ausrufen. Er wiederholte, dass es seine Pflicht sei, der Oeffentlichkeit die Namen jener zu nennen, die dem Land Schaden zufügen.

PNP Chief Ronald Dela Rosa, der oberste Polizeichef, ist optimistisch, dass er die Drogenkriminalität auf den Philippinen innerhalb von drei bis sechs Monaten ausmerzen kann, wie von Duterte im Wahlkmapf versprochen.

Duterte droht, nun auch noch die Namen der grössten Steuerhinterzieher öffentlich zu machen.

Rosales, der frühere Erzbischof von Manila, unterstützt öffentlich Dutertes Krieg gegen Drogen. Unterstützung erhält Duterte auch von Joel Tabora, dem Universitätspräsidenten von Davao. Er sagt: »Falls „Digong“ (Duterte), den Krieg gegen die Drogen nicht gewinnt, wird das keine spätere Administration mehr schaffen und die Philippenen werden von den Drogenkartellen kontrolliert werden.

Quellen: Rappler, Manila Times, CNN Philippines, Inquirer, Philstar.

7. August 2016, der 39. Tag

Rodrigo Duterte hielt im Militärcamp Lapu-Lapu in Cebu-City eine Rede, die als »Breaking News« durch alle philippinischen Medien ging: Er machte seine Drohung wahr und nannte die Namen von über 159 Kongressabgeordneten, Richtern, Polizeibeamten, Generälen, die mit den Drogenkartellen kooperieren und sich am Drogenhandel bereichern. Die Liste ist nur die Spitze des Eisberges und deutet das Ausmass von Korruption und Kriminalität an, die das Land zu einem Narco Staat gemacht haben. Duterte kündigte weitere Listen an und befahl den Genannten, sich innerhalb von 24 Stunden bei ihren Vorgesetzen zu melden: Richter haben sich direkt beim Obersten Gerichtshof einzufinden, Narco-Politikern und Militärs würden innerhalb von 24 Stunden die Befehlsmacht entzogen. Einmal mehr demonstriert Duterte, dass er kein Mann von leeren Drohungen ist. ABS-CBN News und andere Medien publizierten die vollständige Namensliste. Wer sich nicht freiwillig stellt, ist zum Abschuss freigegeben.

Rodrigo Duterte hielt im Militärcamp Lapu-Lapu in Cebu-City eine Rede, die als »Breaking News« durch alle philippinischen Medien ging: Er machte seine Drohung wahr und nannte die Namen von über 159 Kongressabgeordneten, Richtern, Polizeibeamten, Generälen, die mit den Drogenkartellen kooperieren und sich am Drogenhandel bereichern. Die Liste ist nur die Spitze des Eisberges und deutet das Ausmass von Korruption und Kriminalität an, die das Land zu einem Narco Staat gemacht haben. Duterte kündigte weitere Listen an und befahl den Genannten, sich innerhalb von 24 Stunden bei ihren Vorgesetzen zu melden: Richter haben sich direkt beim Obersten Gerichtshof einzufinden, Narco-Politikern und Militärs würden innerhalb von 24 Stunden die Befehlsmacht entzogen. Einmal mehr demonstriert Duterte, dass er kein Mann von leeren Drohungen ist. ABS-CBN News und andere Medien publizierten die vollständige Namensliste. Wer sich nicht freiwillig stellt, ist zum Abschuss freigegeben.

Duterte äusserte sich auch zu Terrorgruppe Abu Sayyaf, die IS Terroristen aus Syrien beherbergt. Er sagte, es würde nie Friedensverhandlungen mit Terroristen geben, sein Befehl laute: Vernichtet sie bis auf den letzten Mann. Abu Sayyaf ist eine hochkriminelle Terrororganisation, die seit den 90er Jahren vor allem mit Bombenanschlägen, Kidnapping und Enthauptung von Touristen von sich reden macht. Duterte nannte den Kampf gegen den Terror im Süden der Philippinen die grösste Herausforderung für das nächste Jahrzehnt.

Die finnische Sicherheitsfirma F-Secure teilte mit, chinesische Hacker hätten Trojaner in philippinische Behördenrechner eingeschleust (The Philippine Star).

Trump ist es gelungen, auch die Philippinen zu verärgern. In einer weiteren Tirade zählte er die Philippinen zu den Terrornationen. Er listete die Heimatländer jener Migranten auf, die sich als Trojanische Pferde unter die Migrantenströme mischten, um Anschläge zu verüben. Zu den Terrornationen zählte er nebst den Maghreb Staaten und dem Nahen Osten auch die Philippinen. Communications Secretary Martin Andanar widersprach vehement und erinnerte Trump daran, dass Trump seine Liebe für die Philippinen geäussert hatte, als er in Businessviertel Makati seinen luxuriösen Wolkenkratzer realisierte: »I havbe always loved the Philippines, I think it is just a special place (Phil Star Global).

Samstag, 6. August 2016, der 38. Tag

»Falls du nicht sterben willst, hoffe nicht auf die Priester oder die Menschenrechtsorganisationen. Sie können den Tod nicht aufhalten.«

»Falls du nicht sterben willst, hoffe nicht auf die Priester oder die Menschenrechtsorganisationen. Sie können den Tod nicht aufhalten.«

Nachdem Duterte in der letzten Umfrage von Pulse Asia eine Zustimmung (»Big Trust«) von 91% erhalten hat, legt er einen Zacken zu. In einem Interview mit »The Philippine Star« droht er den in den Drogenhandel involvierten Provinzgouverneuren und Majors: »Ich werde euch alle töten. Habt ihr gesehen, was ihr dem Land angetan habt? Denkt ihr, ich würde euch jemals vergeben? Mein Befehl lautet: Schiessen und töten. Ich schere mich nicht um Menschenrechte. Glaubt mir, es ist mir egal, was die sagen werden, dieser Krieg ist gegen Drogen. Schiessen und töten wird gelten bis zum letzten Tag meiner Präsidentschaft (2022).«

Erneut kündigt er neue Todeslisten mit involvierten Politikern an. Er würde sie öffentlich demütigen und die Ehre ihrer Familien zerstören. Sie könnten sich entweder freiwillig stellen oder sterben. Der Entscheid liege bei ihnen.

Auf Nachfrage des Reporters von »The Star«, präzisierte Duterte: »Shoot to kill is to shoot and kill him. Do not waste the bullet.« Schiessen und töten bedeutet schiesse und töte ihn. Vergeude keine Patrone.« Er bekräftigt, dass er nicht aufhören werde, bis der letzte Drogenbaron, der letzte Drogenfinancier und der letzte Dealer sich ergeben haben, hinter Gitter sitzen oder unter der Erde liegen. Er sagte, dass sei genau das, was er im Wahlkampf versprochen habe und wofür er gewählt worden sei. Er sei sehr wütend, dies sei keine Krise, sondern ein Krieg. Und fügt hinzu: »Wieso sollten diese Leute (Drogenhändler) leben?«

Mittlerweile gilt die »Kill List« des »The Philippine Daily Inquirer’s« als verbindlich für alle übrigen Medien. Die Zeitung nennt 465 aussergerichtliche Erschiessungen von mutmasslichen Drogenhändlern zwischen dem 1. Juli und dem 1. August. (Zum Vergleich: In den sechs Monaten vor seinem Wahlsieg waren es monatlich rund 11 Tote). Seit Dutertes Amtsamtritt wurden offiziell auch 5418 mutmassliche Drogenhändler verhaftet, über eine halbe Million (565.847) sollen sich freiwillig ergeben haben, aus Angst, aussergerichtlich erschossen zu werden.

Präsidentensprecher Ernesto Abella bestätigte, dass die Shoot-to-kill order in Abstimmung mit den verantwortlichen Behördenstellen erfolgt sei, um Recht und Ordnung im Land wiederherzustellen. Erneut garantierte er allen Polizeibeamten und Militärs, die Drogendealer aussergerichtlich erschiessen, den vollen Schutz des Präsidenten, präzisierte jedoch, dass diese Erschiessungen nur erfolgen dürften, wenn sich ein mutmasslicher Drogendealer der Verhaftung widersetze. Er bestritt, dass die Regierung (wie seinerzeit in Davao City) Todesschwadronen losgeschickt habe, das mache keinen Sinn, da sie ja die Möglichkeit hätten, auf »legalem« Weg die Todeslisten abzuarbeiten. Er bestritt jedoch nicht, dass Zivilisten und rivalisierende Drogengangs die Situation ausnutzten, um offene Rechnungen zu begleichen.

Duterte droht nun auch den Firmen, die das Arbeitsrecht missachten: »Stop Contractualization or I will kill you.« Mit »Contractuals« sind Temporärarbeiter gemeint, Ungelernte, Auszubildende, Projektarbeiter und von Arbeitsfirmen ausgeliehene Zeitarbeiter ohne Vertragssicherheit. Diese haben wesentlich tiefere Löhne, teilweise 200 Pesos Tagespauschale (ca. 4 Dollar) und kaum eine Chance, eine Ausbildung zu machen, weil sie jeweils nach spätestens 6 Monaten wieder entlassen werden. Die Beendigung der »Contractualization« war ein zentrales Wahlversprechen von Duterte.

Drohungen stösst er auch gegen die milliardenschweren »Oligarchen« aus, die das Land zerstören. Anlass war der Fall des Geschäftsmannes und früheren Handelsministers Roberto Ongpin, der sich mit Hilfe der frühreren Regierung bereichert hatte (The Manila Times). Duterte versprach, alle Oligarchen zu zerstören, die in Regierungsgeschäfte eingebettet sind.

Auch die ausländichen Minenbetreiber geraten unter Beschuss. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Sieben Nickelminen wurden wegen Nichteinhaltung der Umweltauflagen stillgelegt. Umweltministerin Gina Lopez will nun gegen weitere Bergbauunternehmen vorgehen. Duterte sagte, das Land sei nicht auf die 40 Milliarden Pesos angewiesen, die jährlich von diesen Firmen an Steuern bezahlt werden. Wenn ein Bergbauunternehmen ohne Lizenz arbeite, werde er notfalls das Militär schicken, um die Miene zu schliessen. In typischer Duterte Manier drohte er, sie alle »ins Loch zu stecken« und sie zu begraben.

Widerstand gegen Dutertes Anti-Crime-Strategie leisten nicht nur verschiedene Menschenrechtsorganisationen sondern auch innenpolitische Rivalen, angeführt von der abgewählten Justizministerin De Lima, die zu den härtesten Kritikern gehört. Ihre Motivation ist undurchsichtig, läuft gegen sie doch ein Strafverfahren, weil sie als Justizministerin zusammen mit ihrem Kader den im Bilibit Gefängnis inhaftierten Drogenbaronen die Möglichkeit gegeben hatte, ihre Drogengeschäfte weiterzuführen. Sie hatte zugelassen, die »Zellen« der Druglords in Hightech Luxussuiten umzubauen. Die Drogensyndikate sollen Millionen Dollar dafür bezahlt haben, Bilibit ist unter De Limas Ministerium das Hauptquartier des nationalen Drogenhandels geworden, der von chinesischen und mexikanischen Drogensyndicaten dominiert werden.

Ueberraschend wurden am Mittwoch um 5 Uhr morgens geschätzte 400 uniformierte Sicherheitsbeamte des Manila International Airport Authority (MIAA) auf Drogen getestet. Duterte hat zum Ziel, im Laufe seiner Amtszeit sämtliche Staatsangestellten auf Drogen zu testen.

Zwei Monate, nachdem Duterte einen Medienboykott erlassen hatte, hielt er wieder eine Pressekonferenz ab und stand den Journalisten Red und Antwort. Der Anlass wurde live von CNN Philippines übertragen. Im Anschluss forderte er die Journalisten auf, ihn zu kritisieren. Er sei nur ein Diener des Landes.

Auch im Strassenverkehr weht ein neuer Wind: Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht nur erlassen, sondern Uebertretungen auch umgehend sanktioniert. Fahrer, die unterwegs ihr Mobile benützen, werden gebüsst. Wer grundlos hupt, was eigentlich alle tun, wird bestraft.

Duterte schickt sich an, ein weiteres Wahlversprechen einzulösen: Kostenlosws WiFi an allen öffentlichen Plätzen.

Ein weiteres Wahlversprechen soll erfüllt werden: Die Beerdigung des blutrünstigen Diktators Ferdinand Marcos auf dem Soldatenfriedhof, mit allen militärischen Ehren. Duterte nannte während des Wahlkampfes den Diktator den besten philippinischen Präsidenten der Geschichte. Ferdinand Marcos war der demokratisch gewählte 10. Präsident der Philippinen. 1972 verhängte er das Kriegsrecht und regierte fortan als Diktator bis ihn 1986 ein Volksaufstand ins Ausland vertrieb. In seinem Handgepäck: Millionen frisch gedruckter Pesos, Gold, Schmuck, Milliarden an gestohlenem Volksvermögen. Es war der damalige Bundesrat Kurt Furgler, der die Schweizerische Kreditanstalt anwies, alle Marcos Konten sofort zu sperren. Für damalige Verhältnisse ein revolutionärer Akt. Die NZZ beklagte einen »Handstreich«, der »Ruf des Landes sei in Gefahr« beklagte ein prominenter Banker. Schliesslich musste die SKA das eingefrorene Volksvermögen an die spätere rechtmässige Regierung zurückerstatten. Seit 1989 liegt der Diktator nun in einem gekühlten Glassarg. Der Marcos Clan hat sich durchgesetzt. Das Begräbnis dürfte heftige Proteste nach sich ziehen, hatte Diktator Marcos während seiner Amtszeit ca. 30.000 Journalisten, Intellektuelle und politische Gegner interniert, teilweise gefoltert und ermordet.

Montag, 1. August 2016, der 33. Tag

Nach 33 Tagen im Amt, wurden 363 mutmassliche Dorgenhändler erschossen und über 4300 verhaftet. Seitdem sind die Gefängnisse auf den Philippinen noch überfüllter, als sie es eh schon waren. Die Bilder zeigen Häftlinge im Quezon City Jail, das seinerzeit für 800 Gefangene angelegt war. Zurzeit leben dort 3800 Häftlinge. Für jeden Gefangenen steht ein Tagesbudget von 50 Pesos (ca. 1.10 Dollar) zur Verfügung und 5 Pesos (ca. 11 cents) für medizinische Betreuung. Quezon City, bis 1976 die Hauptstadt der Philippinen, hat mit 16.000 Einwohnern pro m2 eine ähnliche Dichte wie Monaco. Die Stadt ist heute Teil von »Metro Manila« mit über 12 Millionen Einwohnern. Die Philippinen gelten als älteste Demokratie Südostasiens. Die präsidentielle Demokratie gewährt dem Präsidenten weitreichende exekutive Befugnisse.

Der Oberste Gerichtshof verbietet das Einsammeln von Strassenkindern nach 22.00 Uhr. Die gilt für Manila.

Vice-Präsidentin Roberto will nicht, dass man illegale Wohnbarracken aufhebt, solange für die Insassen keine andere Bleibe gefunden worden ist.

Die Verwaltung ist angewiesen, Firmenregistrierungen zu beschleunigen. Bisher waren 16 Schritte in 29 Tagen erforderlich, ab jetzt braucht es nur noch 6 Schritte in 8 Tagen.

31. Juli 2016

31. Juli 2016

An seiner ersten SONA (State of the Nation Adress) kündigte Duterte u.a. tiefere Steuern, verbesserte Verkehrsverbindungen, schnelleres Internet und kostenloses Wi-Fi an. Ab 1. August gibt es landesweit zwei Notfallnummern: 911 für medizinische Notfälle und 8888 um sich zu beschweren. Die Leitungen sind 24 Stunden am Tag besetzt. Nachdem seine Rede anlässlich seiner Vereidigung die kürzeste in der Geschichte war, war seine Sona die längste überhaupt. Sie wurde von den Medien mit Enttäuschung aufgenommen, da Duterte nichts Neues erzählte und viele Fragen offen liess. Zu den aussergerichtlichen Erschiessungen sagte er »We will not stop«, die Menschenrechte dürften nicht dafür missbraucht werden, Kriminelle zu schützen, die das Land zerstören. Duterte verlangte mehr Vollmachten.

Die aussergerichtlichen Erschiessungen von mutmasslichen Drogenhändlern erreicht neue Höchstwerte. Seit dem 1. Juli 341 erschossene Drogenhändler und süchtige Kleindealer. Duterte bekräftigt erneut, dass infolge der enormen Beschaffungskriminalität, jeder erschossene süchtige Kleindealer die Deliktzahlen um ein Vielfaches senkt. China übergibt den Philippinen während der Aseanopol Konferenz in Kuala Lumpur (Malaysia) eine Liste mit den grössten Drogenhändlern und -produzenten des Landes. Die drei mächtigsten Drogenbarone der Philippinen sind die Chinesen Peter Lim, Peter Co und Herbert Colangco, zwei von ihnen sitzen im im Bilibid Gefängnis. Das unter der früheren Justizministerin de Lima zu einem »Fünfstern Hotel« umgebaute Bilibid Gefängnis war – wie jetzt publik wird – die Kommandozentrale des philippinischen Drogenhandels. Eine religiöse Sekte, die im Gefängnis eine Kapelle betrieb, versorgte die zahlungskräftigen Insassen mit den gewünschten Artikeln. Vier »Tempeldienerinnen« standen als Prostituierte für 4000 bis 5000 Pesos (80 bis 100 Franken) zur Verfügung. Mittlerweile wurde das gesamte Gefängnispersonal entlassen, die Armee hat die Kontrolle über Bilibid übernommen.

Der am 25. Juli von Duterte einseitig verkündete Waffenstillstand mit der NPA haben die kommunistischen Rebellen ignoriert und fünf Menschen erschossen. Das anschliessende Ultimatum ist heute Samstag um 11.00 europäischer Zeit abgelaufen. Duterte hat die Armed Forces of the Philippines (AFP) in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die kommunistischen Rebellen nennen sich »New Peoples Armys (NPA) und sind der militärische Arm der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP).

Gleichzeitig hat Duterte verkündet, es gebe mit der Terrororganisation Abu Sayyaf, die mittlerweile Soldaten des IS in ihren Camps aufnimmt, keine Gespräche.

Der nächste Konfliktherd betrifft den Streit um die von China beanspruchten Inseln und Atolle im südchinesischen, bzw. westphilippinischen Meer. US-Aussenminister John Kerry traf in Manila ein. An den Gesprächen waren auch vier ehemalige philippische Präsidenten anwesend: Ramos, Estrada, Arroyo und Aquino. Der Schiedshof in Den Haag hatte vor einigen Wochen Chinas Ansprüche zu 80% zurückgewiesen. Duterte hat in Japan neue bewaffnete Patrouillenbote bestellt, Stückpreis 11,7 Billionen Yen. Liefertermin: 2018.

Ex-Präsident Fidel Valdez Ramos soll die Gespräche mit China führen. Der 88jährige ehemalige General und Präsident war während des Vietnamkrieges Chef des Stabes des philippinischen Truppenkontingentes („Philippine Civil Action Group“).

Der 63jährige Musiker und Songwriter Freddie Pascual Aguilar soll das Ressort „Culture and Art“ übernehmen. Er will westliche Einflüsse von der philippinischen Kultur fernhalten. Er war in den 70er Jahren der erste philippinische Musiker, der westlich geprägte Musik mit Tagalog verband und dank diesem Fusion Sound seinen ersten internationalen Hit landete: Anak (Kind). Der Song wurde von diversen Musikern gecovert. Freddie Aguilar schrieb auch den Wahlkampfsong für Duterte und durfte ihn nach der Vereidigung im Palast singen. Auf Facebook gibt er gerne Tips, wie man in drei Tagen Krebs und andere Krankheiten heilen kann…

Manny Pacquiao hatte vor der Wahl versprochen, nicht mehr zu boxen und sich ganz seiner Aufgabe als Senator zu widmen. Der notorische Wendehals, religiöse Extremist und Schwulenhasser (worse than animals) hat sein Wahlversprechen schon wieder gebrochen und organisiert seinen nächsten Kampf.

Duterte will sich nicht an die internationalen Klimavereinbarungen halten.

23. Juli 2016

Die aussergerichtlichen Erschiessungen von Drogenhändlern erreichen mit einem Durchschnitt von 12 Toten pro Tag einen neuen Höchststand. Auch Dutertes Popularität verzeichnet Höchststände: 91% haben laut letzter Umfrage »grosses Vertrauen« in ihn, »big trust« (Pulse Asia). Duterte macht chinesische Drogenbarone für das nationale Drogenelend verantwortlich. Er verlangt von China Listen. China sagt Kooperation zu. Meco Tan, einer der »Top Drug Lord« auf Dutertes Killing List, wurde gestern aussergerichtlich erschossen. Er betrieb in Manila grosse Christal Meth Fabriken.

Zum Entsetzen seiner Bodyguards hat sich Duterte angewöhnt, auf seinem Motorrad durch Manila zu fahren, um Misstände zu erkennen und umgehend beheben zu lassen. Er verfügt schriftlich eine Neuregelung: Er will nicht mehr wie üblich mit »His Excellency« angesprochen werden und hohe Staatsbeamte sollen auch nicht mehr mit dem Zusatz »honorable« angeschrieben werden. (In der EU wird der Saufbold Juncker mit »His Excellency« angesprochen.)

In seinem Editorial für die Manila Times erklärt Francisco S. Tatad wieso er seine negative Meinung über Duterte geändert hat. Er schreibt, Duterte müsse sich überlegen, ob er nicht besser eine Revolutionsregierung ausrufe. Sollte der Senat die Wiedereinführung der Todesstrafe blockieren, wird Duterte das wohl tun.

Die Finanzmärkte sind Pro-Duterte, die Börse boomt.

Inselstreit: Chinesen protestieren gegen Filipinos, Filipinos gegen Chinesen, philippinische Fischerboote werden von bewaffneten Schiffen der Küstenwache abgefangen und zurückgedrängt. Ein weiterer amerikanischer Flugzeugträger erreicht den Hafen von Manila und beschädigt die Docks.

20.06.2016

Duterte hat Truppen nach Muntinlupa City geschickt, um die Kontrolle über die »New Bilibid Prison« zu übernehmen: 320 Soldaten der »National Police-Special Action Force«. Unter der Führung der ehemaligen Justizministerin de Lima, war das Gefängnis zum Hauptquartier des nationalen Drogenhandels geworden, hier sitzen alle grossen Drogenbarone des Landes ihre »Strafe« ab. Ihre »Zellen« bestanden aus möblierten Deluxe Suiten mit Küche, Schlafzimmer, Büros, Badezimmer, Musikstudio und Privatkino. Aguirre, der neue Verantwortliche der Bilibid Prison sagte ANC, die Druglords hätten ihm 100 Millionen Pesos für die Fortsetzung der Kooperation geboten und falls er ablehne, würden sie ein Kopfgeld von 50 Millionen Pesos ausrufen. Der Narco Staat Philippinen steht den südamerikanischen Narco Staaten ins nichts nach. Das erklärt auch die ungebrochene Begeisterung der Mehrheit der Filipinos für ihren verehrten »Punisher«.

Ausreisesperren für die Familie des früheren Innenministers Binay, der Duterte während des Wahlkampfes den Gang zum Psychiater empfohlen hatte. Binay steht im dringenden Verdacht, Gelder für den Wohnungsbau veruntreut zu haben. Auch dem früheren Präsidenten Aquino III. droht möglicherweise ein Strafverfahren wegen Veruntreuung von Hilfsgeldern. Und der ehemaligen Justizministerin Lima wegen Protektion der Drogensyndicate.

Die Philippinen weisen Chinas Bedingungen für Verhandlungen zurück. Diverse Scharmützel zwischen chinesischen Kriegsschiffen und philippinischen Fischern.

18.7.2016

18.7.2016

Malaysia, Vietnam und Japan unterstützen die Philippinen im Streit um die Spratly Inseln. Japan und die USA schicken Kriegsschiffe, gemeinsame Manöver geplant.

Diverse phil. Organisationen rufen zum Boykott chinesischer Waren auf. Die ersten drei Zahlen 690 des Strichcodes weisen auf Produkte made in China hin. Die Info macht die Runde in den sozialen Medien.

Seit Dutertes Amtsantritt werden täglich im Schnitt 7,38 mutmassliche Drogenhändler aussergerichtlich erschossen, von Polizeibeamten, Zivilisten oder mittlerweile auch von konkurrienden Drogenkartellen. Zum Vergleich: Von 1. Januar bis zum Amtsantritt von Duterte am 10. Mai wurden durchschnittlich 3,3 Drogendealer erschossen.

Mittlerweile haben sich über 65.000 drogensüchtige Dealer der Polizei gestellt, aus Angst, erschossen zu werden. Aber es gibt keine freien Rehab Plätze mehr.

Duterte fordert die Anwälte auf, keine Drogenhändler als Klienten zu akzeptieren.

Duterte will alle Staatsbeamten, insbesondere Polizeibeamte, Gefängnisbeamte, aber auch alle Senatoren und Kongressbeamte auf Drogen untersuchen lassen. Widerstand im Kongress.

Die Senatorin und ehemalige Justizministerin Leila de Lima steht ihm Verdacht, für das Drogensyndicat gearbeitet zu haben. Unter ihrer Führung wurde das Bilibit Gefängnis, in dem alle verhafteten Drogenbarone einsitzen, zu einem Luxusknast umgebaut, in dem die Druglords wohnen wie in luxuriösen Fünfsternsuiten. Von hier aus soll der nationale Drogenhandel organisiert worden sein. Im Internet tauchen Videos auf, die sie singend an einer Geburtstagsparty eines Drogenbarons zeigen. Vor Gericht wird sich wohl auch der frühere Vicepräsident Binai verantworten müssen, der bei Bauvorhaben im Finanzviertel Makati Millionenbeträge in die eigene Tasche steckte.

Streit um die Beisetzung des 1989 verstorbenen Diktators Ferdinand Marcos. Duterte will ihn auf dem Soldatenfriedhof beisetzen, zahlreiche Proteste dauern an. Duterte hält den Diktator, der über 20.000 Lehrer, Journalisten und politische Gegner internieren (und teilweise foltern und ermorden liess) für den grössten phil. Präsidenten aller Zeiten…

Duterte sagt der Vermüllung den Kampf an. Strassenkantinen und Strassenhändler haben die Fahrbahnen freizuhalten. Ueberall müssen die Müllberge beseitigt werden.

Mit Angelina King, die erste Transgender Frau im philippinischen Kongress, erzählt ihre Story in den Medien.

Die Ereignisse seit dem 10. Mai zeigen, wie stark die Drogensyndicate mit den milliardenschweren OIigarchen in der Regierung verbandelt waren und gemeinsam den Narco-Staat regierten. Nur so ist die Wahl des »Punishers« und »Dirty Harry« Rodrigo Duterte verständlich, er geniesst zurzeit weltweit die höchste Zustimmung für einen Staatspräsidenten. Die Zustimmung erhält er aus allen sozialen Schichten gleichmässig. Er wird wie ein von Gott gesandter Messias verehrt. Das Magazin People Asia widmet ihm eine Sonderausgabe. Phil. Aktienindex erreicht Höchstände.

Hackerattacke legt zahlreiche Regierungsserver lahm.

14.06.2016

Säbelrassen im Westphilippinischen Meer. China reagiert heftig auf den Entscheid des Internationalen Gerichtshofs (Den Haag) zugunsten der Philippinen und nennt das südchinesische Meer eine »Wiege des Krieges«. Dessen ungeachtet haben die USA Kriegsschiffe und einen Flugzeugträger ins südchinesischee Meer entsandt. Duterte ist bemüht um Deeskalation und verordnet, dass man das Westphilippinische Meer nun wieder das Südchinesische Meer nennen müsse (sein Vorgänger hatte die Umbenennung durchgesetzt). Duterte sagt, man müsse in der Stunde des Sieges Demut und Bescheidenheit zeigen. Einige Stunden später sagt er, die Philippinen würden zwar nicht in den Krieg ziehen, aber sie würden keinen Zentimeter weichen. Den Haag habe entschieden. Die Inselgruppe gehört den Philippinen.

Bündnis mit MNLF und Terrorgruppe MILF. Duterte geht ein Bündnis mit der Nationalen Befreiungsfront der Moros ein (MNLF), die seit den 70er Jahren im Süden der Philippinen für einen eigenständigen muslimischen Staat »Bangsamoro« kämpft. Die ehemalige Guerillatruppe vertritt die Interessen der Volksgruppe der Moros. Mitglieder, die den Friedensvertrag mit Manila als Kapitulation betrachteten, haben sich darauf abgespaltet und neu als Moro Islamic Liberation Front (MILF) organisiert. Die MILF ist eine kriminelle, islamistische Bewegung mit ähnlicher Ausrichtung wie Abu Sayyaf, die sich als Teil des Kalifats des IS bezeichnen. Gemeinsam mit der philippinischen Armee wollen sie den Drogenhandel im Süden bekämpfen.

Die 5 Generäle, die Duterte geoutet hat, erhielten von Drogenbaron Co (er sitzt im Drogenknast Bilibit und setzte ein Kopfgeld auf Duterte aus) umgerechnet 560.000 Schweizer Franken im Monat, also rund 7 Millionen im Jahr für die Protektion der Drogensyndikate. Für jeden Polizeigeneral. Das durchschnittliche Einkommen beträgt rund 1000 Franken im Monat.

Dass aussergerichtliche Töten geht unvermindert weiter. Duterte hatte im Wahlkampf gedroht, er werde tausende erschiessen, falls er Präsident würde. Falls ihm die Drogensyndikate oder die entmachteten Oligarchenfamilien keine Killer ins Haus schicken, dürften es bis Ende Jahr schätzungsweise über 1000 aussgerichtliche Tötungen sein (In Davao City, wo Duterte 22 Jahre lang Mayor war, waren es über 10.000 aussergerichtliche Erschiessungen). Dessen ungeachtet erzielt Duterte bei der letzten Umfrage des renommierten Meinungsforschungsinstitut Social Weather Stations (SWS) Höchstwerte: 84% der landesweit befragten 1200 Erwachsenen gaben an, sie würden Duterte »sehr vertrauen«, nur gerade 5% gaben an, sie würden Duterte »wenig vertrauen«. Das ergibt gemäss SWS eine Zustimmung von 79%. Diese ungebrochene Zustimmung ist nur verständlich, wenn man das Ausmass von Kriminalität und Korruption kennt, die die Philippinen zum Narcostaat gemacht haben. Im persönlichen Gespräch äussern Filipinos und Filipinas, dass es nun eine blutige Säuberung brauche, damit sie dann wieder in Frieden leben könnten.

Der achtfache Boxweltmeister und Wendehals Manny Pacquiao, der im Mai in den Senat gewählt worden war, nachdem er die Beendigung seiner Boxkarriere verkündet hatte, macht jetzt einen Rücktritt vom Rücktritt und will wieder boxen. Der Wendehals, der nach Lust und Laune die Partei wechselt, war als Kongressabgeordneter gerade mal an 4 von 170 Sitzungen anwesend. Als Senator hat der »Volksvertreter« gleich die erste Sitzung geschwänzt. Trotzdem wird der grösste Steuerzahler der Philippinen wie ein Halbgott verehrt. Daran hat auch seine Aeusserung nichts geändert, wonach Homosexuelle »worse than animals«, schlimmer als Tiere seien, und dass sie gemäss Bibel den Tod verdienen. In dieser Hinsicht sind alle religiösen Extremisten, egal ob muslimisch oder christlich, Brüder und Schwestern im Geiste.

Börse steigt weiter. Investoren vertrauen Dutertes Anti-Crime-Strategie.

13.07.2016

13.07.2016

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat der Armee den Befehl gegeben, sich auf einen Kampf vorzubereiten, »Prepare for combat«. China ignoriert die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zugunsten der Philippinen und wird auch weiterhin die umstrittenen Inseln zu vorgelagerten Militärstützpunkten ausbauen. Die geostrategische Bedeutung dieser philippinischen Inselgruppe hatte ich in meinem Weltwoche Artikel vom 21.12.2015 dargelegt. Mehr als die Hälfte der weltweiten Containerschiffe würde durch eine Eskalation im Südchinesischen Meer betroffen und auch Europa und den Welthandel im Allgemeinen tangieren.

Die täglichen Erschiessungen von mutmasslichen (!) Drogenbaronen, Drogenhändlern und drogensüchtigen Kleindealern geht trotz erneuter Proteste von #HumanRights und #AmenstyInternational unvermindert weiter. Mittlerweile haben sich laut Regierungsquellen bereits über 25.000 drogensüchtige Kleindealer auf Polizeidienststellen gemeldet und Rehabvereinbarungen unterschrieben, weil sie (zurecht) fürchten, erschossen zu werden. Mehrere Kolumnisten und Senatoren schreiben, die Situation sei ausser Kontrolle geraten.

Die philippinische Armee meldet 40 erschossene Abu Sayyaf Terroristen und erlaubt der indonesischen Armee auch auf philippinischem Staatsgebiet, Terroristen zu jagen.

Duterte kündigt die öffentliche Demütigung und Entlassung von zwei Dutzend Bürgermeistern / Stadtpräsidenten an (Narco Mayors), die in den Drogenhandel verwickelt sind. Er sagt, wenn sie sich nicht freiwillig melden, würden sie erschossen. Er sagt, er habe auch Listen über Polizeibeamte, die von den Drogenkartellen bezahlt werden. Die Listen stammen von der Vorgängerregierung, die in sechs Jahren Kenntnis hatte, aber nichts unternommen hat. War Ex-Präsident Aquino III. der Godfather der Philippinen?

Ein Direktor der Philippine National Police gibt bekannt, dass LGBTs in Polizeidiensten willkommen sind, weil sie erfahrungsgemäss effizienter arbeiten und talentierter sind.

09.07.2016

Duterte gilt nach wie vor als »Präsident des armen Mannes«, er verkauft die Präsidentenflotte, lehnt auch sonst alle Insignen seiner präsidialen Macht ab, öffnet den Präsidentpalast für die Menschen aus den Slums, bewirtet sie kostenlos, fliegt Economy, will landesweit die in Davao City erprobte moderne 911-Notfallnummer einführen, kostenlose Gesundheitsdienste, will die Pensionen erhöhen, die vermüllten Flüsse säubern, Umweltschutzstandards einführen, tritt abends in Badeschlappen und Tshirt aus seinem bescheiden Haus und unterhält sich mit Leuten, die sich auf der Strasse aufhalten. Einstimmig berichten mir Filipinos und Filipinas dass der »Wechsel« bereits in den Strassen sichtbar sei: weniger Leute auf den Strassen, keine Kinder mehr nach 22.00 Uhr, kaum noch Betrunkene im öffentlichen Raum, mehr Ruhe, höheres Sicherheitsgefühl.

Duterte wird als von Gott gesandt verehrt, Nostradamus soll ihn vorausgesagt haben, auf den abergläubischen Philippinen ist alles möglich. Der 16. Präsident der Philippinen wird auch mit dem 16. Präsidenten der USA verglichen, auch Abraham Lincoln sei einst ein »einfacher Anwalt« gewesen…

Wie von Duterte angekündigt, hat er fünf Generäle der philippinischen Nationalpolizei öffentlich blossgestellt und gedemütigt. Sie stehen im Verdacht, die Drogenkartelle protegiert zu haben. Bei einem Monatslohn von umgerechnet 1000 Franken, besassen sie Millionenvermögen, zahlreiche Immobilien und Luxuskarossen. Es zeichnet sich langsam ab, dass die zahlreichen aussgerichtlichen Tötunten von mutmasslichen Drogenbarone auch teilweise das Werk von Polizeioffizieren sein könnten, die belastende Zeugen ausschalten. Diskutiert wird auch die jahrelange Protegierung der im Drogenhandel verwickelten Polizeielite durch die früheren Präsidenten (!). In Central Luzon waren über 100 Polizeibeamte in Drogengeschäft verwickelt. Es zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass die Philippinen längst ein Narco Staat sind. Seit dem Wahlsieg am 10. Mai (vor 23 Tagen) wurden bereits 145 (CNN) mutmassliche Drogenbarone/Drogenhänlder bei Schiessereien erschossen. Trotz Protesten von Human Rights und Amnesty International gehen die aussergerichtlichten Tötungen weiter. In Einzelgesprächen mit Filipinos und Filipinas wird deutlich, dass die Mehrheit diese »Disciplina Duterte« gutheisst (»Anders ist das Problem nicht mehr zu lösen«).

Thema in den Medien, aber auch in der Bevölkerung, ist Dutertes irritierende Unberechenbarkeit. Praktisch jeden Tag vollzieht er eine radikale 180 Gradwende. Ein Wahlkampf war seinerzeit eine mögliche biopolare Störung Dutertes, ein manisch-depressives Verhaltensmuster, Dauerthema. Mitbewerber Binai empfahl ihm eine freiwillige Einweisung in die Psychiatrie.

Duterte, der aus dem südlichen, muslimisch geprägten Mindanao stammt, hat einen arbeitsfreien muslimischen Feiertag für das ganze Land eingeführt. Vor zehn Tagen hatte er – von den internationalen Medien unbemerkt – gesagt, es gebe nur einen Gott, Allah.

In Mindanao hat der Krieg gegen einige Hundert Abu Sayyaf Terroristen begonnen, die Dörfer angreifen. Der IS will hier fussfassen und ein Kalifat errichten. Bevor die Spanier 1521 mit Magellan in Mactan an Land gingen, waren die Philippinen muslimisch. Duterte drohte ihnen mit der Vernichtung, wenn sie nicht umgehend und bedignungslos ihre Waffen niederlegen. Heute morgen sagt er, die Abu Sayyaf Terroristen, seien keine Kriminellen. Abu Sayyaf hat sich auf die Entführung von Touristen spezialisiert um Lösegeld zu erpressen. Wenn die Regierungen nicht zahlen, werden die Geiseln enthauptet, sie seien wegen der Perspektivlosigkeit in Mindanao radikalisiert worden. Diesmal sind die Filipinos anderer Meinung. Ich auch.

Weiterhin ergeben sich Hunderte von süchtigen Kleindealern den Polizeidienststellen, aus Angst, als Dealer erschossen zu werden. Täglich werden neue Polizisten positiv auf Drogen im Urin getestet.

Das nationale Hauptquartier der Drogenbarone ist ausgerechnet das Hochsicherheitsgefängnis Bilibit. Duterte will die Drogenbarone nach dem Vorbild von Alcatraz auf einer kleinen philippinischen Insel draussen im Meer einbuchten, wo es keinen Handyempfang gibt.

06.07.2016

Duterte macht seine Drohung wahr: Er nennt fünf Polizeichefs im Rang eines Generals. Sie sollen Mitglieder der Drogensyndikate sein oder als Schutzpatrone dieser kriminellen Clans fungiert haben. Ein sechster ist bereits rechtzeitig zurückgetreten. Weitere Ninjas wurden entdeckt, das sind Polizeibeamte, die beschlagnahmte Drogen weiterverkaufen, weitere Polizisten wurden positiv auf Drogen getestet.

In einer anderer Sache sieht sich Duterte genötigt eine Richtigstellung, bzw. einen Rückzieher zu machen: Er sagt, Zivilisten sei nur dann erlaubt, Drogenhändler zu erschiessen, wenn sie in Lebensgefahr sind. Er habe mit der Ausrufung von Kopfgeld und Medaillen lediglich unterstreichen wollen, dass er diese Zivilisten schützen würde.

Duterte will die Armee gegen die Abu Sayaff Terrororganisation in Mindanao einsetzen.

In der Zwischenzeit werden täglich weitere (mutmassliche) Drogenhändler bei Schiessereien mit der Polizei erschossen.

Filipinos und Filipinas berichten mir, dass es in den Strassen bereits merklich ruhiger und sicherer geworden sei.

Man fragt sich immer wieder: Wie konnten die Drogensyndikate in den letzten 30 Jahren die Philippinen zu einem Narcostaat machen. Wieso haben frühere Präsidenten nichts dagegen unternommen? Es wird der Verdacht geäussert, dass nicht nur Teile der Polizeielite, sondern auch Teile des politischen Etablishments im Dienste der Drogenkartelle standen.

03.07.2016

»Eure Stunden sind gezählt« (Your hours are numbered) rief Präsident Rodrigo Duterte (71) am Freitag, als er vor 500 Zuhörern und Journalisten seine Anti-Crime-Strategie erläuterte. Er forderte den bewaffneten Flügel der Kommunistischen Partei (NPA) dazu auf, mit dem Töten von Drogenhändlern zu beginnen. Die NPA verfügt über 4000 aktive Mitglieder und erschiesst regelmässig Polizisten, Militärs und US-amerikanische Soldaten. Sie pflegt Kontakte zur islamistischen Moro Islamic Liberation Front (MILF), einige Terroristen haben sich abgespalten und die hochkriminelle ABB gegründet, die mit Entführungen, Erpressungen, Auftragsmorden von sich reden macht.

In einer Rede rief Duterte in Manila Zivilisten erneut dazu auf, Drogenabhängige zu töten, um die Beschaffungskriminalität zu stoppen. Er drohte erneut den Polizisten, die im Drogenhandel involviert sind, mit dem baldigen Tod und liess bei 300 Polizeibeamten Urinproben auf Drogen testen.

Die mittlerweile weit über tausend Drogenabhängige, die sich freiwillig für Dutertes Rehabprogramm auf Polizeiposten gemeldet haben, übergaben den Behörden Listen mit den Namen der Dealer und Produzenten. Diese Listen wurden nun an alle örtlichen Polizeidienststellen geschickt mit dem Befehl, alle Beschuldigten innerhalb von drei Monaten zu eliminieren. Wer das Soll nicht erfülle, werde nach drei Monaten ersetzt.

Als Major von Davao City hatte Duterte in seinen 24 Dienstjahren über 1000 mutmassliche Kriminelle von Todesschwadronen töten lassen und dies abwechselnd bestätigt und wieder verneint. In seiner Vereidigungsrede hatte er noch versprochen, als Präsident die Gesetze zu respektieren, schliesslich wisse er als Anwalt und langjähriger Staatsanwalt sehr genau was rechtens und was nicht rechtens ist.

02.07.2016

Der demokratisch gewählte sozialistische Präsident Duterte hat mit der Umsetzung seiner Wahlversprechen begonnen: Disciplina Duterte (Zero Tolerance). Seit seiner Vereidigung vor 2 Tagen sind weitere 12 (mutmassliche) Drogenbarone bei Feuergefechten eschossen worden, in den letzten 48 Stunden haben sich über 700 Drogenabhängige auf Polizeiposten gemeldet und eine Rehab Vereinbarung unterschrieben. Alle Rehab Zentren sind bereits ausgebucht.

Anlässlich einer 42minütigen Rede wurde er gefragt, wie er mit Drogensüchtigen verfahren wolle, die man weder therapieren noch einsperren könne. Er antwortete, er glaube, dass es besser sei, wenn diese Drogensüchtigen tot seien, da sie sonst Verbrechen begehen, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Duterte sagte weiter, dass die Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) die Zahl der Drogensüchtigen auf 3 Millionen beziffert.

Er sagte, dass vielen Drogensüchtigen, die zwischen 6 und 12 Monaten in der Rehab therapiert habe, nicht mehr geholfen werden könne, weil ihr Gehirn bereits zu beschädigt sei von den Drogen. Er habe zur Genüge die Drogensüchtigen von Cebu gewarnt, sie sollten den Drogenkonsum einstellen, sie nehmen weiter Drogen, also bitten sie um ihren eigenen Tod, nicht ich.

Den im Drogenhandel verwickelten Polizeibeamten rief er zu: Fahrt zur Hölle, Fahrt zum Himmel, verschwindet irgendwohin.« Er riet Drogenhändler erneut, sich eine andere Beschäftigung zu suchen, da er sie töten würde. Das Land könne nicht prosperieren, solange dieses nationale Drogenproblem und die damit verbundene Kriminalität bestehe.

Er drohte erneut korrupten Staatsbeamten und kündigte eine 24-Stunden-Hotline an, über die man korrupte Staatsangestellte melden könne

01.07.2016

Wenige Stunden vor der Vereidigung kapitulierten mehre hundert (!) Drogendealer auf Polizeidienststellen. Unmittelbar nach der Vereidigung traf der sozialistisch-muslimische Präsident Duterte diverse Vertreter linker Gruppierungen zum Gespräch. Duterte kündigt einen rauen Ritt an, ab heute gilt Disciplina Duterte.

30.6.2016

30.6.2016

Rodrigo Duterte ist heute offiziell als 16. Präsident der Philippinen vereidigt worden.

#Duterte hat heute den Eid geschworen. Seine Rede beschränkte sich nicht auf fünf Minuten wie mehrmals angekündigt. In einer rethorisch geschliffenen Ansprache sagte er, er sei von den Filipinos und Filipinas gewählt worden, um ihnen zu dienen. Er sei nicht gewählt, um Freunden zu dienen, er sei nicht gewählt, um irgendwelchen politischen Eliten zu dienen. Er sagte weiter, dass ihm als Anwalt und langjähriger Staatsanwalt die Regeln des demokratischen Rechtsstaates vertraut seien und dass er diese respektieren würde. Die Hauptprobelem sah er im Zusammenbruch von Recht und Ordnung, an der enormen Korruption und Kriminalität die jeglichen wirtschaftlichen Fortschritt verhinderten. Er versprach, sich bei der rigurosen Bekämpfung der Kriminalität an die Gesetze zu halten, doch seine Aufgabe sei nicht der Schutz von Kriminellen, sondern der Schutz der Wehrlosen, der Hoffnungslosen, der Armen. Seine Rede wurde gegen Ende nach fast jedem zweiten Satz mit frenetischem Applaus unterbrochen. Am Ende sagte er, die Menschen hätten das Vertrauen in die Institutionen verloren. Er sei gewählt worden, um dieses Vertrauen wieder herzustellen.

Anmerkung: Vielleicht sollte sich die abgeschottete Elite in Brüssel diese Rede anhören. »Gewählt, um dem Volk zu dienen«.

26.6.2016

If you cannot go to (Syria), join up and go to the Philippines“, sagt ein Vertreter des Islamischen Staates in einem 20minütigen Video, das vor ein paar Tagen in den sozialen Medien aufgeschalten wurde. Da die militärische Niederlage des IS in Irak und Syrien absehbar ist, sucht der IS Ausweichsländer, um sich neu zu formieren. ABS-CBN meldet, dass der Islamische Staat einen der meist gesuchten Terroristen Südostasiens zum Anführer des zukünftigen Kalifats auf den Philippinen ernannt hat. Sie erhalten Zulauf aus Indonesien und Malaysia.

Im 16. Jahrhundert waren die Philippinen noch muslimisch bis dann die Spanier mit Ferdinand Magellan (der auf der Insel Mactan/Cebu den Tod fand) das Christentum auf die Inseln brachten und von hier aus die Christianisierung Südostasiens begannen.

Heute ist der Islam nur noch im Westen von Mindanao und auf Sulu, Jolo und Basilan verbreitet. Ungefähr vier Millionen Filipinos sind Muslime, aber nur noch ca. eine Million praktiziert den Glauben. Etliche sind nach Malaysia ausgewandert. Geblieben ist die Terrorgruppe Abu Sayyaf, die sich als Arm von Al-Qaida bezeichnete und neuerdings als Teil des Islamischen Staates.

Die »Kidnap gang« (CNN Philippines) Abu Sayyaf gehört zu den weltweit brutalsten islamistischen Terrororganisationen überhaupt und ist seit 1991 für unzählige Entführungen von Touristen, Lösegelderpressungen, Raub, Enthauptungen, Bombenanschlägen auf Kaufhäuser, Granatenangriffen und Ermordung von Polizisten und Soldaten verantwortlich.

1995 kamen sie weltweit in die Schlagzeilen, als sie mit 200 Terroristen, die christliche Stadt Ipil (Mindanao) zerstörten, sieben Banken ausraubten, 53 Einwohner töteten und etliche als Geiseln nahmen, mit ihnen in den Dschungel flüchteten und sie dort auf brutalste Art und Weise abschlachteten.

Anlässlich des Besuches von Papst Johannes Paul II. am Weltjugendtag in Manila, wurde gerade rechtzeitig ein Attentatsplan aufgedeckt. Geplant war die Sprengung von elf Verkehrsflugzeugen und der Einsatz von zwanzig Selbstmordattentätern, die während der Ansprache des Papstes unter freiem Himmel aktiv werden sollten. Seitdem haben sie immer wieder Touristen aus Ressorts entführt, getötet und haben ihre Bombenanschläge bis in die Hauptstadt Manila getragen. Seit 1991 haben sie mehrere tausend Menschen ermordet. Vor wenigen Tagen liessen sie (gegen Bezahlung eines hohen Lösegeldes) die Filipina Marites Flor frei, sie war monatelang mit ihrem Freund, dem Kanadier Robert Hall im Dschungel gefangengehalten worden. Robert Hall wurde enthauptet. Zurzeit wird um die Freilassung eines Kandiers gefeilscht.

Die USA bekämpfen sie mit Drohnenangriffen und schalten einen Führer nach dem andern aus. Obwohl Abu Sayyaf nur wenige Hundert Mitglieder hat, ist es der philippinischen Armee in 25 Jahren nicht gelungen, die Terrorgruppe zu eliminieren. Der neugewählte Präsident Duterte (Dirty Harry) hat sich nun in einer Rede direkt an Abu Sayyaf gewendet und angekündigt, er würde sich bald, aber noch nicht jetzt, um sie kümmern. Er werde von ihnen die bedingungslose und sofortige Kapitulation befehlen und sie, im Verweigerungsfall, mit vier Bataillon bekämpfen und ausrotten.

25.6.2016

#Philippinen #WildWest #Selbstjustiz #Duterte

CNN Philippines schreibt, dass seit dem Wahlsieg von Rodrigo Duterte täglich im Schnitt fünf Drogenbarone und Grossdealer bei Feuergefechten mit der Polizei erschossen werden. Nicht mitgezählt sind die sogenannten, »extra-judicial killings« also die Akte von »Selbstjustiz«. Allein gestern wurden in einer einzigen Provinz drei Menschen von Unbekannten erschossen, die den Herumstehenden zuriefen, die Getöteten seien Drogenhändler. Die zuständigen Polizeibehörden konnten diesen Verdacht nicht bestätigen… (Bild: Ein 73jähriger Farmer, der von seinem Enkel beweint wird. Sie waren auf dem Weg zum Saatgut zu kaufen.)

Nachdem weitere Drogenbarone ein Kopfgeld auf Präsident Duterte ausgesetzt haben, hat Duterte nun seinerseits ein Kopfgeld von 150 Millionen Pesos ausgesetzt, der jenen Druglord tötet, der zu seiner Ermordnung aufgerufen hat.

In Quezon City haben sich über 700 drogensüchtige Kleinhändler den Polizeibehörden gestellt, weil sie fürchten, bei ihrer Verhaftung erschossen zu werden und weil sie Dutertes kostenloses Rehab Angebot annehmen wollen. Duterte hat in seinen 22 Amtsjahren in Davao City die modernsten und fortschrittlichesten Rehab Center der Philippinen eingerichtet.

25.6.2016

#Philippinen #AKW #China #Eisenbahn #Familienplanung

Duterte will das stillgelegte Atomkraftwerk Bataan, das nie einen Watt Strom produziert hat, in Betrieb nehmen. Nach Fukushima sollte das AKW endgültig stillgelegt und zur warnenden Touristenattraktion umfunktioniert werden, die Brennstäbe wurden entfernt. Bataan war 1976 in der Zeit der Oelkrise und der Diktatur des berüchtigten Ferdinand Marcos für 2,3 Milliarden Dollar gebaut und 1984 fertiggestellt worden, nur gerade 60 Kilomter von der Millionenmetropole Metro Manila (32,7 Mio Einwohner) entfernt. Corazon Aquino, die Nachfolgerin von Marcos, legte das AKW auf Eis, wegen erheblicher Erdbebengefahr, Taifunen und hohen Vulkanaktivitäten.

Duterte begann Gespräche mit chinesischen Geschäftsleuten. Sie wollen die Philippinen mit einem Schienennetz verbinden.

Wirtschaftsführer wollen Duterte unterstützen.

Duterte will Familienplanung forcieren, Sexualaufklärung und Empfehlung für max. drei Kidner.

Duterte kündigt härtere Zeiten für Minenbetreiber an, die die Rohstoffe des Landes schürfen

23.6.2016

#Philippinen #WildWest #ZeroTolerance #Panik in der Drogenszene

#Bodycount: 60 (+2) erschossene Drogenbarone seit dem 10 Mai.

Vor 5 Tagen wurden Jeffrey »Jaguar« Diaz, der Drogenkönig von Cebu/Central Visayas und sein Chauffeur erschossen. Alvaro Direcho Alvaro, alias »Barok«, der dritte Mann, konnte fliehen. Gestern meldete er sich überraschend in Begleitung seiner Mama (!) und seiner Ehefrau und gab öffentlich seine Kapitulation bekannt. Er hatte Angst, in den nächsten Tagen ebenfalls erschossen zu werden. Dank ihm dürften weitere Grosshändler in den nächsten Tagen und Wochen in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.

Auch kleinere Drogenhändler melden sich mittlerweile in allen Provinzen, geben ihre Drogen ab und bitten, nicht erschossen zu werden. Bei einer Polizeidienststellen waren es über 300 Drogenabhängige.

Präsident Duterte drohte 35 Bürgermeistern sie zu erschiessen, wenn sie sich nicht unverzüglich von den Drogensyndikaten loslösten. Drei Polizeigeneralen drohte er, sie am 30. Juni öffentlich zu denunzieren und zu demütigen, falls sie bis dann nicht zurückgetreten sind.

Ein Dutzend Drogenbarone, die im berüchtigten Drogenknast »New Bilibit« einsitzen, schrieben gestern einen Brief an Präsident Duterte, und beteuerten, dass sie nicht beteiligt seien am Kopfgeld, das Mithäftling Peter Co, auf ihn ausgesetzt habe.

Duterte hatte im Wahlkampf versprochen, die Philippinen in drei bis sechs Monaten von der Kriminalität zu säubern, wie er das in seiner 22jährigen Amtszeit als Major von Davao City erfolgreich getan hatte. Allerdings waren dabei über 1000 Menschen aussergerichtlich erschossen worden…

Der Papst verurteilt anlässlich des »Anti-death-penalty« Kongresses in Norwegen erneut die Todesstrafe in einer weltweit verbreiteten Videobotschaft. Duterte sagt, die Todesstrafe sei Vergeltung und nicht Abschreckung: »Do not destroy my country because i will kill you, do not destroy my children, because I will kill you.«

22.6.2016

#Philippinen #WildWest #Bodycount: 58 (+7) Drogenbarone erschossen seit 10. Mai (The Philippine Star)

President Duterte hat 400 Wirtschaftsführer zu einem zweitägigen Workshop mit allen Regierungsmitgliedern eingeladen. Sie erstellten eine Liste mit den 10 grössten Anliegen: Empfohlen wurden Steuersenkungen für Arme und Unternehmen und die Einführung einer nationalen Personen ID. Duterte versprach alle Vorschläge sorgfältig zu prüfen und betonte, dass die rasche Beseitigung von Korruption, Kriminalität und Drogenhandel Voraussetzung für eine blühende Wirtschaft sind, ansonsten würden die Philippinen zu einem Narco Staat verkommen. Er versprach, bei allen Aktionen die Menschenrechte zu respektieren. Der gelernte Anwalt Duterte war jahrelang Staatsanwalt und 22 Jahre Mayor von Davao City. Den Vorwurf, er würde würde nur Bekannte und alte Schulkameraden in die Regierung aufnehmen, konterte er wie folgt: »Die Leute, die ich kenne, sind aus Davao. Ich bin nie von der politischen Elite in Manila eingeladen worden.« Er sagte, er sei bloss ein »probinsiyano«, ein Hinterwäldler.

21.6.2016

#Philippinen #WildWest #Bodycount: 51 (+9) Drogenbarone erschossen seit 10. Mai (The Philippine Star)

Vorgestern 8 (mutmassliche) Drogenbarone erschossen, gestern 9. PNP Chef Ronald Bato de la Rosa verschickt Listen mit den Namen mutmasslicher Drogenbarone und -händler und setzt seine 160.000 Polizeibeamten unter Druck: Wer drei Monate nach dem historischen Wahlsieg von Präsident Duterte keine Erfolge vorweisen kann, wird entlassen.

20.6.2016

#Philippine #WildWest #CultureOfDeath #Alcatraz

42 erschossene Drogenbarone seit #Dutertes Wahlsieg am 10. Mai. Gestern wurden gleich 8 Drogenbarone bei Schiessereien mit der Polizei erschossen.

Ronald »Bato« de la Rosa, neuer Chef der Philippine National Police (PNP) und somit von 160.000 Polizeibeamten, droht allen Polizeioffizieren, die in den Drogenhandel verwickelt sind, in einem Radiointerview: »I will kill you.«

38 Polizeistationen aus Manila und 1706 Dörfer haben Listen mit mutmasslichen Drogendealer an die PNP Zentrale geschickt.

Laut einer Online Umfrage von »viralize« befürworten 93% der Menschen die Wiedereinführung der Todesstrafe für Drogendealer, Pädophile und Vergewaltiger, 5% sind für eine Gefangeninsel nach dem Muster »Alcatraz« und 2% für 40 Jahre Zuchthaus.

Einer von Dutertes Leibwächtern (29) ist vor seinem Haus von drei jungen Männern mit Kopfschüssen niedergestreckt worden. Sein Cousin, der im Haushalt mithilft, wurde ebenfalls erschossen, ein Nachbar verwundet. Die drei Killer hatten ihn auf Motorrädern verfolgt.

In einem Pastoralbrief der in allen Kirchen der Philippinen verlesen wird, warnen die Bischöfe vor der »Kultur des Todes«, sie hatten während des Wahlkampfes vor Duterte gewarnt, der über sie sagte: »Diese Hursensöhne sind die heuchlerischte Institution des Landes.«

19.6.2016

#Philippinen #Strassenküchen für Arme

#Duterte hat die Planung zahlreicher öffentlicher und unentgeltlicher Küchen begonnen, um Strassenkinder und Erwachsene ohne Wohnsitz zu ernähren. Gemäss UNO sind 25% der Kinder auf den Philippinen unterernährt. Duterte hatte im Wahlkampf versprochen, dass unter ihm kein einziger Filipino mehr hungrig ins Bett gehen würde. Die ersten Strassenküchen werden vom Department of Social Welfare and Development in Metro Manila errichtet.

Die Diözesen der katholischen Kirche auf den Philippinen gehören zu den reichsten der Welt. Nicht von ungefähr hatte Duterte im Wahlkampf als „heuchlerische Hurensöhne“ bezeichnet.

18.6.2016

50 Hinrichtungen pro Monat geplant. #Philippinen

Seit Dutertes Wahlsieg werden täglich Drogenbarone erschossen, andere tauchen unter oder haben sich bereits nach Südamerika abgesetzt. Duterte will nun jeden Monat 50 verurteilte Drogendealer öffentlich hängen.

Peter Co, der mächstigste Drogenbaron der Philippinen, sitzt im berüchtigten Bilibit Drogenknast und und führt von dort aus seine Drogengeschäfte weiter. Sein »Zelle« ist eine mit allem Komfort ausgerüstete Fünfstern Suite mit Badezimmer, Kino, Büro, eigener Küche, Wohnzimmer etc.. Das gesamte korrupte Gefängnispersonal soll ausgewechselt werden, drei höhere Polizeioffiziere wurden aufgefordert, freiwillig zu gehen, ansonsten würden sie öffentlicht blossgestellt.

Nachdem Duterte ein Kopfgeld auf alle Drogenhändler ausgerufen hat, legt er einen Zacken zu und erlaubt nun auch Zivilisten mutmassliche (!) Drogenhändler zu verhaften und, falls diese Widerstand leisten, zu erschiessen. Für jeden Erschossenen soll der Zivilist eine Medaille erhalten.

Darauf hat nun Peter Co ein Kopfgeld auf Duterte und den neuen Chef der Philippine National Police (PNP), Ronald Bato dela Rosa, ausgerufen. 50 Millionen Pesos pro Kopf. Ungefähr eine Million Schweizer Franken.

Gestern wurde der zweitgrösste Drogenbaron der Philippinen verhaftet: »Jaguar«, der König von Cebu. Als er auf dem Polizeiposten in Cebu ankam, war er tot. Genickschuss. Thomas Osmena, der Major von Cebu, ist der härteste Umsetzer von Dutertes neuer Anti-Crime Strategie: Disciplina Duterte.

In Manila wurden mittlerweile mehrere hundert minderjährige Kinder, Betrunkene und Männer mit nacktem Oberkörper verhaftet, die sich nach 22.00 Uhr noch auf der Strasse aufhielten. Eine Mutter klagte einem Fernsehsender, sie hätten ihre Tochter verhaftet, obwohl sie lediglich den Abfall auf die Strasse hinausgetragen habe.

12.06.2016

#Disciplina #Duterte #Philippinen

Die Einwohner der 12-Millionen-Metropole Manila erhalten seit einigen Tagen eine Kostprobe vom Alltag auf den Philippinen in den nächsten sechs Jahren unter ihrem neu gewählten Präsidenten Rodrigo Duterte (Dirty Harry).

Kinder unter 10 Jahren, die sich nach 22.00 Uhr auf den Strassen aufhalten, werden von bewaffneten Polizisten verhaftet und aufs Revier gebracht, in einigen Quartieren werden auch die Eltern verhaftet. Wer im öffentlichen Raum trinkt, raucht oder mit nacktem Oberkörper rumläuft (Temperturen tagsüber ca. 33 Grad), wird verhaftet und muss auf dem Polizeiposten 40 Pushups absolvieren. Dies gilt als grosse Schmach, zumal auch auf den Philippinen, wie überall in Asien, der »Gesichtsverlust« zu den grössten Demütigungen zählt.

Wer nach 22.00 Uhr bei offenem Musik hört, wird verhaftet, fertig Karaoke.

Diese »Crackdowns« zwecks Kriminalitätsbekämpfung nennt man nun OPLAN RODY.

10.06.16

War Lapu-Lapu gar kein Held?

Präsident Rodrigo Duterte will Lapu-Lapu zum Nationalhelden machen. 1521 soll er Ferdinand Magellan mit seinem Speer getötet haben. Der prominente Historiker Dr. Danilo Madrid Gerona widerspricht nun diese Woche: Lapu-Lapu sei mitnichten der erste Filipino gewesen, der die spanischen Kolonisatoren bekämpfte. Als die »Battle of Mactan« stattfand, sei Lapu-Lapu bereits 70jährig gewesen (ein »viejo«) und hätte gar keine Schlacht leiten können. Das bestätigten 18 der 27 überlebenden Spanier, die das Massaker überlebten.

Die Schlacht wird u.a. in meinem Roman »Pacific Avenue« beschrieben, gemäss den Aufzeichnungen des jungen Abenteurers Pigafetta, der Magellan auf seiner Weltumsegelung begleitete. Offenbar hat Pigafetta, der eigentlich Schrifsteller werden wollte, ein bisschen ausgeschmückt.

06.06.16

Wahlbetrug. Der Verdacht erhärtet sich: Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit wurden bei den Wahlen zum Videpräsidenten, ca. eine Viertelmillion Stimmen von Bongbong Marcos der mit knappen Vorsprung gewählten Leni Robredo zugerechnet. Der abtretende Präsident Aquino hatte versprochen, alles Mögliche zu unternehmen, um den Sohn des Diktators Ferdinand Marcos zu verhindern und seine Parteifreundin Robredo zum Sieg zu verhelfen.

04.06.16 / Tag 4

Der »Gregor Samsa« der Philippinen? fragt ein Kolumnist aus Manila.

»Fuck you UN, you cant even solve the Middle East carnage… couldnt even lift a finger in Arica…shut up all of you!!!«

Der nationalistische Sozialist #Duterte verspricht per 1. Juli in den präsidialen Modus zu wechseln (bisher galt der 1. Juni…), sexistische Sprüche gehörten allerdings zur Meinungsvielfalt und bis zum 1. Juli werde er noch seine Freiheiten geniessen und teilt nochmals kräftig aus: Die katholische Bischöfe nennt er erneut: korrupte und heuchlerische »Son of a bitch« und beschuldigt sie, seit Jahrzehnten pädophile Priester zu schützen, er selber sei als Jugendlicher von einem solchen »son of a bitch« missbraucht worden… die korrupte katholische Kirche würde sich auch von Politikern Luxuskarossen schenken lassen und Entwicklungsgelder (!) für persönliche Bedürfnisse missbrauchen, es sei ihm auch egal, ob die Kirche ihn weiter bekämpfe, auch die Boykottdrohung der Medien sei ihm egal, er könne auch ohne Kirche und Medien seine Präsidentschaft ausüben, er sei von 16,6 Mio. Menchen gewählt worden.

Mittlerweile »beweisen« ;-) die diversen Onlinemedien, dass Nostramus den »Erlöser Duterte« in seinen Prophezeihungen angekündigt hat… In den sozialen Medien ist der Tenor: Besser ein grobschlächtiger, sexistischer Präsident ohne Manieren, als diese korrupten Heuchler in feinen Anzüge.

Sein Lieblingsausdrücke bleiben also mindestens bis Ende Juni: »Fuck you, son of a bitch, shut up, hypocrit«.

03.06.16 / Tag 3 / 100

#Idiots, do not fuck with me (Duterte an der Pressekonferenz).

Der zum #Despot mutierende #Duterte wird scharf kritisiert, weil er erneut bekräftigt, dass die Ermordung »korrupter Journalisten« legitim sei. Einige Medienhäuser wollen ab jetzt seine Pressekonferenzen boykottieren.

Duterte wechselt nach Amtsamtritt offenbar nicht wie erwartet in den präsidialen Modus, sondern spricht weiterhin wie ein Zuhälter und verkündet eine groteske Massnahme nach der andern. »Der Mann gehört in die Psychiatrie«, hatte Jejomar Binay, einer der unterlegenen Präsidentschaftsbewerber gewarnt. Er hat wohl Recht.

02.6.16 / Tag 2 / 100

#Duterte tritt in die Fussstapfen von #Diktator #FerdinandMarcos

Demonstranten ziehen mit Särgen vor den Präsidentenpalast. Jeder Sarg symbolisiert einen erschossenen Journalisten. Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbände und das Zentrum für internationales Recht protestieren. Duterte hatte gestern verkündet, dass „korrupte Journalisten“ nicht sicher seien vor Attentaten und dass diese „Hurensöhne“ den Tod verdienten. Wenige Tage vor Amtsamtritt hatte er noch versprochen, die Pressefreiheit zu respektieren, selbst wenn einige Medien ihn kritisieren würden.

Für Empörung sorgt auch Dutertes Aussage, der blutrünstige Diktator Ferdinand Marcos, sei der beste Staatspräsident aller Zeiten gewesen. Dutertes Vater Vicente war seinerzeit Staatssekretär unter Ferdinand Marcos. Bongbong Marcos, der Sohn des Diktators, will nicht einsehen, dass sein Vater damals mit der Internierung von 30.000 Journalisten und unzähligen Folterungen, Unrecht getan hat. Duterte bekräftigt öffentlich seine Freundschaft mit Bongbong Marcos und verspricht, dass der Leichnam von Ferdinand Marcos, nach jahrzehntelangen Streitereien, auf dem Soldatenfriedhof kremiert werden darf.

Kabinettsmitglied Taguiwalo, die unter dem Ferdinand Marcos gefoltert und jahrelang in den berüchtigen Gefängnissen des Diktators festsass, interniert wurde, wendet sich nun gegen Duterte.

Der Füher des Kongresses kündigt an, die Wiedereinführung der Todesstrafe durch Erhängen zu verhindern. Duterte wiederum kündigt für diesen Fall an, die Verfassung ausser Kraft zu setzen und den Kongress zu schliessen.

01.06.16

Tag 1/100 „dead or alive“

Der neugewählte philippinische Staatspräsident Rodrigo Duterte (»I am a leftist« / Ich bin ein Linker), sagt an seiner ersten Pressekonferenz: „Kill drug lords and get a reward“ (Töte Drogenbarone und erhalte eine Belohnung), er habe ein Budget für die ersten 100 Leichen. „Wer sich ergibt, wird überleben, wer kämpfen will, wird sterben.“ Neu bietet Duterte dem neuen Direktor des „National Bureau of Investigation (NBI)“ drei Millionen Pesos, falls er in den eigenen Reihen einen Agenten aufspürt, der mit den Drogensyndicaten zusammenarbeitet. „If you have an agent involved, I want you to kill him personally. I want you to do the killing.“ Duterte will, dass sein neuer Direktor korrupte Agenten eigenhändig erschiesst.

Nach einer Tirade gegen korrupte Richter, die er alle ersetzen will, teilt er mit, dass auch Journalisten nicht mehr sicher vor aussergerichtlichen Hinrichtungen seien. Viele seien korrupt, verbreiten Unwahrheiten und verdienten den Tod.

Seit 1992 sind auf den Philippinen gemäss CNN Quellen (The Commitee to Protect Journalists) 77 Journalisten ermordet worden, die meisten im südlichen Mindanao, wo Duterte 22 Jahre lang Major von Davao City war.

Duterte wiederholt seine Absicht, sich von den USA zu lösen und ohne den Westen Gespräche mit China aufzunehmen. Er sagt, zuerst kämen die nationalen Interessen der Philippinen, er wolle auch den Nationalhelden Lapu-Lapu (der philippinische Wilhelm Tell, der Magelland 1521 tötete) wieder ins Bewusstsein der Nation bringen.

Die monatelangen Wartezeiten bei öffentlichen Aemtern sollen auf 72 Stunden begrenzt werden. Beamte, die das nicht einhalten, müssen sich rechtfertigen.

31.5.16

Inauguration in Manila. Der unkonventionelle Rodrigo Duterte bleibt der feierlichen Einführung in das Amt des philippinischen Staatspräsidenten fern.

Drei IT Spezialisten gestehen Wahlbetrug im Auftrag der Partei des scheidenden Präsidenten Acquino. Profitiert haben Dutertes Gegner, Roxas II und Leni Robert.

Förderalismus. Geplant sind 12 „Kantone“ nach Schweizer Modell.

Fischer findet einen blauen Hummer. Sehr sehr selten. Die blaue Farbe ist auf einen Gendefekt zurückzuführen.

Todesstrafe. Ausgerechnet in Davao Oriental hat ein 51jähriger Mann die zweijährige Tochter des Nachbarn grausam vergewaltigt und ermordet. Der Täter wurde verhaftet und wird vor Gericht gestellt. Sollte er für schuldig befunden werden, will Duterte ihn öffentlich hängen und Presse und Fernsehen dazu einladen.

Drogentest für alle Polizeibeamten.

Duterte verkauft die Präsidentenyacht und die Luxuslimousinen.

Der Diktator Ferdinand Marcos, der seinerzeit rund 30.000 Journalisten und Kritiker in Lagern internierte und Folterungen und aussergerichtliche Tötungen erlaubte, soll nun nach 26 Jahren auf dem Soldatenfriedhof der Philippinen beigesetzt werden. Duterte sagte, Marcos sei vielleicht kein Held gewesen, aber er sei ein Soldat der Philippinen gewesen. Somit endet die jahrzehntelange Auseinandersetzung zwischen dem Marcos Clan und den jeweiligen philippinischen Staatspräsidenten.

30.5.16